Sono passati 36 anni dal rapimento e dall'assassinio di Aldo Moro e degli agenti della sua scorta. Pagine di storia da riscrivere su un decennio di grandi cambiamenti infranti dal piombo.

(23 marzo 2014) Enrico Rossi parla di una lettera scritta da uno dei due passeggeri della Honda che bloccò il traffico il giorno del rapimento. "Dipendevo dal colonnello Guglielmi"

"Tutto è partito da una lettera anonima scritta dall'uomo che era sul sellino posteriore dell'Honda in via Fani quando fu rapito Moro. Diede riscontri per arrivare all'altro. Dovevano proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano dal colonnello del Sismi che era lì". Enrico Rossi, ispettore di polizia in pensione, racconta così all'ANSA la sua inchiesta.

La lettera, racconta Rossi, iniziava così: "Quando riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Camillo Guglielmi (l'ufficiale del Sismi che si trovava in via Fani all'ora della strage, ndr), con me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontralo ultimamente...".

.jpg)

di Azra Nuhefendić, corrispondente da Sarajevo di Osservatorio Balcani Caucaso

(31 gennaio 2014) Trenta anni fa, dall'8 al 19 febbraio, si svolse a Sarajevo la XIV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Pochi anni dopo le strutture olimpiche, simbolo di una storia e vita comune, furono bersaglio dei bombardamenti

Un metro di neve e venti gradi sotto zero! Nessuno ci faceva caso in Bosnia. Si pulivano le strade principali, si scavava un sentiero nella neve per collegare la casa o il portone con la strada, e la nostra vita procedeva come al solito.

Talvolta già all’inizio di ottobre nevicava. Si andava al ristorante per una cena e quando si usciva, nelle ore piccole, ci aspettava la prima neve. Tap-tap, sulle punte delle scarpe leggere ed eleganti, cercavi di passare per la strada imbiancata, senza scivolare o cadere. La neve rimaneva fino ad aprile, qualche volta anche di più. Capitava che sulle montagne intorno a Sarajevo nevicasse in piena estate. I giornali locali riportavano la notizia, ma nessuno si stupiva.

(23 novembre 2013) La cosa che più mi stupisce nelle celebrazioni del cinquantenario dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy è come una società che vive nel mito di essere paladina della democrazia nel mondo non abbia affatto elaborato quel che accadde il 22 novembre 1963.

Tanto è vero che ancora oggi il direttore dell'"Assassination Records Review Board" (l'agenzia istituita nel 1992 con il compito di raccogliere e pubblicare tutti i

documenti governativi relativi all'assassinio di JFK) Jeremy Gunn afferma di "non sapere cosa successe quel giorno". Credo sarebbe interessante indagare questa sorta di schizofrenia, il tenere vivo il mito di JFK e lasciare nell'oblio quella pagina oscura della storia americana.

Al di là di come siano andate le cose quel giorno a Dallas - le inchieste e le ricostruzioni cinematografiche hanno fornito un quadro radicalmente diverso da quello della Commissione Warren - possiamo dire che quell'assassinio (e quelli immediatamente successivi di Bob Kennedy e di Martin Luter King) rappresentarono l'azione di una potente lobby militare, industriale e politica trasversale che cambiò il corso della storia in quel passaggio cruciale che ebbe al centro la guerra nel Vietnam e la strategia golpista in Centroamerica e in America Latina.

Mito ed oblio, del resto, hanno accompagnato da sempre la storia americana. Quel che oggi fa specie, a cinquant'anni da quei drammatici istanti in cui s'infranse il "sogno americano", è che quel grande paese non abbia saputo fare i conti con se stesso.

E' incredibile come ritorni, sotto ogni latitudine, il tema dell'elaborazione del conflitto (o della storia) come condizione cruciale per guardare al futuro.

.jpg)

Novembre 2004. Nei giorni successivi la morte di Yasser Arafat, l'amico Ali Rashid scrisse un importante articolo dal titolo "Le sfide del dopo Arafat", un pensiero che - alla luce di un decennio - mantiene tutto il suo valore progettuale soprattutto per quanto riguarda la dialettica politica che allora s'intravvedeva nel mondo arabo e palestinese. Parlò anche delle ombre che gravavano sulla morte del leader palestinese, ombre che in questi giorni sono state confermate dalle ricerche seguite alla riesumazione del cadavere e dalla conferma dell'uso del polonio come fattore determinante nel rapido processo degenerativo che portò alla fine di Arafat. Ecco l'articolo.

Le sfide del dopo Arafat

di Ali Rashid

Per molto tempo ancora Arafat occuperà la memoria, i pensieri, la politica dei palestinesi: anche intorno al suo letto di agonia si sono affollate le più diverse proposte di senso e rivendicazioni di eredità molto simili alle controversie che aveva suscitato da vivo, prima e durante la prigionia nella Mukata.

.jpg)

(26 febbraio 2014) Quel che sta avvenendo nelle ultime ore in Ucraina è ancora più inquietante delle immagini di scontri e repressione che per giorni e giorni abbiamo visto nelle piazze di Kiev. Unità dell'esercito russo sono entrate in azione a Sebastopoli, sul Mar Nero, dove da anni è insediata una delle più importanti basi navali della Russia, con il sostegno della popolazione che inneggiava alla madre patria e alla secessione. Insomma, è come rivedere un film già visto, dove i simboli etnico religiosi nascondono le contraddizioni tipiche dei paesi post comunisti e leadership corrotte che non hanno mai smesso di fare affari d'oro. Come afferma Francesco Prezzi nella scheda storica che qui riportiamo, sembra proprio che non impariamo mai nulla dal passato, anche recente. Richiederebbe elaborazione più che atteggiamenti manichei. (m.n.)

di Francesco Prezzi

Pare di capire che la guerra civile nell’ex Jugoslavia non abbia insegnato all’Europa assolutamente nulla. La politica europea in questi anni non ha saputo nemmeno cogliere le primavere arabe, il fallimento delle quali ha provocato l’isolamento della Comunità Europea in un cerchio di fuoco e di guerre civili.

Eppure sarebbe bastato leggere e conoscere la storia di questi paesi per comprenderne il significato. L’iniziativa europea in Siria ha dato come risultato l’aumento del terrorismo, mentre in Ucraina ci si sta drammaticamente avviando verso la guerra civile in un paese che possiede tecnologie nucleari. L’Ucraina, repubblica dell’Unione Sovietica, era anche membro fondativo delle Nazioni Unite.

Forse non tutti sanno che il termine Russia (Russ) nasce a Kiev e non in Moscovia. Non tutti sanno che il cristianesimo di rito bizantino nasce a Kiev e poi si è diffuso nella Moscovia.

(11 luglio 2013) Srebrenica. Che cosa è rimasto nella coscienza collettiva dei cittadini europei di quanto accadde nel cuore dell'Europa l'11 luglio 1995? A ragion del vero è un po' l'insieme di quella tragedia che concluse il Novecento europeo che oggi appare rimossa, incasellata nella categoria di "guerra etnica", segnata dal pregiudizio dell'ignoranza e dei luoghi comuni, sterilizzata dalla falsa coscienza di un'Europa incapace di riflettere su se stessa e infine dimenticata, come se non avesse nulla di importante da dirci.

Tutto questo rende il genocidio di Srebrenica, quelle 8372 (o forse più) vite spezzate sotto gli occhi di una comunità internazionale distratta, quando non complice, se possibile, ancora più doloroso. Perché se per i famigliari delle vittime la ferita più aperta è quella di dare riconoscimento e sepoltura a quanti ancora giacciono nelle fosse comuni e, insieme, il desiderio di avere giustizia (se pensiamo che le condanne comminate per quanto accadde a Srebrenica diciott'anni or sono si contano sulle dita di due mani), l'aspetto che più in generale risulta insopportabile è rappresentato dal fatto che il nome di questa antica città non rappresenti motivo di riflessione per l'insieme della coscienza civile europea e mondiale.

di Andrea Rossini

(20 maggio 2013) Amici e familiari hanno posto una stele nel luogo della strage dei tre pacifisti italiani Guido Puletti, Sergio Lana e Fabio Moreni, uccisi il 29 maggio di venti anni fa mentre portavano aiuti alla popolazione bosniaca.

"Voglio condividere con voi la memoria di quel giorno." Agostino Zanotti, uno dei due sopravvissuti alla strage del 29 maggio, inizia un lungo racconto. Davanti a lui ci sono alcune decine di parenti e amici delle vittime, italiani e bosniaci, i rappresentanti delle autorità locali e dell'Ambasciata d'Italia.

di Dejan Atanackovic *

In questi giorni a Firenze una mostra dedicata all'Ulisse venuto dai Balcani: Bekim Fehmiu. Pubblichiamo il discorso tenuto all'inaugurazione da Dejan Atanackovic, docente e artista che si divide tra Firenze e Belgrado

(20 novembre 2012) Non ho meritato l'invito per dare un mio contributo

all'inaugurazione di una mostra dedicata a Bekim Fehmiu per la conoscenza del suo lavoro. Al contrario, per me la sua è un'immagine un po' leggendaria, un volto d'infanzia, un simbolo "pop" della mia adolescenza. E in effetti, di lui si sapeva poco.

.jpg)

Lepanto. La battaglia dei tre imperi

Laterza, 2010La battaglia di Lepanto (1571) ebbe delle conseguenze, o non servì a niente? La domanda che infastidiva Fernand Braudel viene proposta dallo storico Alessandro Barbero a conclusione di settecento pagine che tracciano un affresco molto vivo di quel passaggio di tempo cruciale che fu il XVI secolo. E la risposta che prova a formulare è che se sul piano politico e militare non ebbe un grande effetto, nell'immaginario collettivo essa segnò - grazie soprattutto alla propaganda che in quella circostanza dimostrò forse per la prima volta dove avrebbe potuto arrivare - una sorta di spartiacque fra oriente e occidente.

Il fatto che Lepanto, ancora ai giorni nostri, rappresenti un riferimento tanto per la destra radicale quanto per la Lega ci racconta di quanto quel mito, la superiorità del cattolicesimo sull'islam, ancora produca i suoi effluvi velenosi.

Un libro interessante non solo per gli appassionati di storia (e dei dettagli, dove si nasconde il diavolo ed altro ancora), ma anche per comprendere la partita che si sarebbe giocata nel Mediterraneo e in Europa nei secoli successivi.

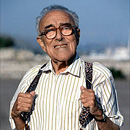

(23 giugno 2023) E' una generazione che ha avuto il destino nelle proprie mani quella che un po' per volta se ne va. Ed ogni volta è un pezzo della nostra storia, della mia storia, che inesorabilmente finisce nel precario archivio personale e della quale si avrà – nello scorrere del tempo – una ancor più precaria memoria collettiva. Non solo perché si è vissuto fin troppo al presente e nel turbinio di cambiamenti che non sedimentavano il passato, ma anche perché la cultura del limite non ci è appartenuta, così da aver concepito le nostre esistenze dando tutto, come se le stagioni non scorressero anche per noi. Un delirio, generoso nel suo svolgersi ma – lo si deve riconoscere – anche irresponsabile, perché se non ne rimane traccia quella storia non riusciremo a portarla in dono. Per farne tesoro e, se non altro, per evitare che si ripetano gli stessi errori.

Ho conosciuto Guido Pollice negli anni '70, in quel decennio che forse più di ogni altro, nonostante le tracce di piombo che ne hanno sporcato il suo epilogo, ha cambiato in profondità la vita delle persone e il mondo intorno a loro. Non furono solo le grandi riforme (esito, vorrei dire, più della radicalità che dei riformismi) di cui abbiamo beneficiato e delle quali, malgrado tutto quel che è accaduto in seguito, ancora beneficiamo. In quel contesto il cambiamento fu travolgente, entrando più o meno consapevolmente in ogni segmento del nostro quotidiano e della società.

C'era l'astrattezza dell'assalto al cielo ma anche la concretezza dei conflitti sociali: le famiglie non furono più le stesse, i rapporti fra le persone conobbero una rivoluzione che non aveva precedenti. E' difficile persino immaginare come si viveva nelle case dove la violenza era taciuta, dove mancavano i servizi più elementari, dove la radio era un privilegio. Fu la Milano degli anni Sessanta che di lì a poco sarebbe esplosa ad accogliere anche quel giovane di belle speranze che veniva dal Mezzogiorno e che per tutta la vita lo accompagnò nell'impegno politico e istituzionale.

di Michele Nardelli

Non dimenticherò mai la sua passione civile, quando aggrottava la fronte ed avvicinava lo sguardo da sopra gli occhiali, per ascoltare e vedere più da vicino le storie e i volti degli operai che raccontavano la loro condizione in fabbrica, il loro sapere di persone autodidatte ma che conoscevano l’organizzazione del lavoro della loro azienda molto di più di tanti dirigenti.

.jpg)

«Un giorno, ed era un bel giorno, Massimo mi disse “Franco, secondo me dovremmo fare la rivoluzione”; risposi: “Va bene, facciamola”. In realtà non pensavamo che la rivoluzione fosse vicina e possibile. Tentammo la scalata al cielo, che è impossibile, ma bene abbiamo fatto a tentarla, a sfidare la realtà».

Franco Calamida

(da “Massimo Gorla, un gentiluomo comunista”, Sinnos editrice, 2005)

(20 gennaio 2016) Sono venuto a prenderti alla stazione. In cima alle scale, prima ancora di vederti in viso, riconosco il tuo passo leggero, inconfondibile.

I nostri sguardi s'incrociano, alla ricerca di qualche conferma. Poi via, alle Camalghe, e prima di ogni altra attenzione, un vino da scoprire, perché la curiosità non ha a che fare solo con le cose in cui crediamo, ma anche con la gioia dell'incontro.

Non ci dobbiamo convincere di nulla, perché fra noi c'è il rispetto dell'amicizia, che non ci ha mai richiesto di essere d'accordo ma solo (si fa per dire) di riconoscere nell'altro l'onestà intellettuale. E nel comune ritrovarci nelle cose belle che resistono al disincanto e alla fatica del tempo.