di Federico Zappini *

Nell’ultimo pacco di libri che è arrivato e ho aperto in libreria – ormai due giorni fa, il prossimo sarà immagino tra diverso tempo – c’era Un’altra fine del mondo è possibile, scritto a sei mani (e una miriade di cervelli) da Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle. Non è un testo pessimista, anzi. Si trova nella collana Visioni, scelta editoriale lungimirante dell’Istituto Treccani. Una serie di volumi importanti, alcuni fondamentali.

“Alcune cose si vedono bene solo con occhi che hanno pianto”. La citazione di Henri Lacordaire – illuminante – che introduce un ragionamento articolato che tenta di partire da dove siamo (sull’orlo di un precipizio, da prima della comparsa del Covid19) per metterci nelle condizioni di arrivare a un’altra fine, intesa non come tragedia ineluttabile ma come opportunità di attivarsi per un Mondo diverso e migliore. “Per ripensare il modo in cui vediamo il mondo, cioè l’essere nel mondo.” La chiamano collassosofia.

di Simone Casalini *

Il tempo della città è sospeso, scardinato. È saltata l’organizzazione interna, il metro unico che la regola, il moto perpetuo che cambia solo alle leggi dell’economia. Il “tempo vuoto e omogeneo” descritto da Walter Benjamin, modellato dal capitalismo, si è insabbiato. Si sono annullate anche le coordinate culturali, i diagrammi del pregiudizio che si espandono ora con altre direttrici. Nemesi del virus. Anche se i soggetti vulnerabili restano tali, ultimi anche nell’epidemia. Con il loro recipiente di pietà sempre più vuoto, accasciati lungo le vie del centro, o nella resilienza quotidiana di una disabilità o nella diagonale della precarietà e della massa, quella che non può rispettare le misure di sicurezza. La malattia conserva le gerarchie, non omologa.

L’emergenza sta generando, come è ovvio, visioni differite, binarie, contrastanti. “Nulla sarà più come prima” è un verdetto che si depone con facilità perché l’emozione è viva e pulsa. Ma, a parte la lacerazione della morte, è improbabile che il coronavirus spinga il sistema economico e sociale in un punto di caduta tale da rovesciarne gli addendi. Non è avvenuto nemmeno con la Grande crisi del 2008 che ha stimolato una manutenzione o poco più. E ora le imprese chiedono un Piano Marshall per uscire dal buio dell'isolamento e la politica offre pacchetti di resistenza che servono a mitigare la traversata nell’epidemia, a ricomporre lo status quo. Il Covid-19 non aprirà e non chiuderà un ciclo storico-economico.

.jpg)

«Tempi interessanti» (100)

Che i tempi siano interessanti non c'è dubbio. Inquietanti pure. Evidenziano la fragilità del castello di carte sul quale si regge l'attuale ordine mondiale. Non solo per l'intrecciarsi delle crisi – ecologica, finanziaria, demografica, sociale, politica, morale – ma anche per lo svelarsi della fede nel veleno, di quell'insano meccanismo che, malgrado gli ammonimenti che nel tempo ci hanno messo in guardia rispetto ai limiti dello sviluppo, ci ha fatto credere nel mito moderno del progresso e che la scienza e la tecnica avrebbero comunque trovato le soluzioni alla sua insostenibilità. Rivelano altresì, per usare le parole di Luigino Bruni, un'immensa impotenza. «Abbiamo messo in piedi un sistema economico estremamente vulnerabile. Niente come un virus mostra che il re capitalista è nudo. Come sapeva già Keynes i piedi di argilla del capitalismo sono i sentiments e le emozioni della gente. I grandi strumenti, i potentissimi mezzi dell'economia e della finanza oggi non possono nulla. La mano invisibile si è totalmente inaridita e le voci dei suoi paladini zittite...»

di Marco Revelli *

Alla velocità della luce siamo arrivati a una sorta di ground zero. La decisione del Governo di trasformare l’intero Paese in un’unica “zona rossa” – di arrestare la vita sociale ed economica per salvare la vita biologica – ne è l’emblema. Nell’arco di meno di una settimana il mondo consueto in cui vivevamo si è rovesciato, e siamo regrediti, d’un balzo, a un grado zero non solo dell’attività – dei movimenti, del lavoro, della produttività – ma della relazionalità. E anche, vogliamo dirlo? della civiltà. E’ quanto accade quando repentinamente la politica si rivela come bio-politica. E più che le regole umanizzate della Polis valgono quelle elementari della sopravvivenza, del Bios. Il fatto che il provvedimento preso appaia al tempo stesso terribile e ragionevole – un ossimoro – ci dice quanto a fondo in effetti il male sia arrivato a toccarci “nell’osso e nella carne” (per usare le parole che nel libro di Giobbe il satana rivolge a dio), polverizzando d’un colpo ogni nostra consolidata abitudine. Ogni precedente “pensato” orientato alla convivenza civile in un “sistema sociale”, travolto dalle nuove – pre-umane, dis-umane – regole dei “sistemi viventi”.

di Federico Zappini

Provo a intervenire nel dialogo iniziato da Giuliano Muzio e dal direttore Paolo Mantovan sulle pagine de Il Trentino. Mi ha molto colpito il sondaggio proposto da La Repubblica nell’edizione di domenica. Un elettore su quattro si dice attratto dal “partito” delle Sardine. Lasciando da parte qualunque tipo di speculazione, è interessante interrogarsi sul significato della rilevazione statistica offerta da Ilvo Diamanti.

Che due settimane di mobilitazioni sanamente pre-politiche determinino un tale scostamento in termini di consenso – almeno potenziale – ci dice di un tessuto sociale frammentato e incerto, di un’opinione pubblica che reagisce in maniera adrenalica e scomposta a sollecitazioni che basano il proprio successo su quella che Anne-Cécile Robert chiama “strategia dell’emozione”. Una reattività umorale che mette in secondo piano – quando non lo esclude – il tempo necessario dell’analisi. E’ il primato della percezione. Il prevalere del “sentire” sul pensare, che prende il posto di un dialogo fecondo tra ragione e sentimento, di un vicendevole – e generativo – completamento tra le componenti fondamentali dell’essere umano.

di Federico Zappini

Esattamente venti anni fa, a Seattle, fa la sua comparsa il movimento no-global. Nasce per segnalare i rischi della globalizzazione che – a quel tempo – contava sostenitori entusiasti e acritici tanto a destra quanto a sinistra. Ecologia e migrazioni. Giustizia sociale e femminismo. Lotta alla finanziarizzazione predatoria dell’economia e richiesta di ri-democratizzare la Democrazia. Le questioni in campo non sono cambiate. Allora erano una profezia. Oggi possiedono l’urgenza dell’ultima spiaggia.

A quella prima onda seguirono il luglio feroce (di desiderio e repressione) di Genova e il corto circuito dell’11 settembre, generatore dell’etichetta menzoniera dello scontro di civiltà. Da lì ci si è mossi scompostamente conoscendo le conseguenze della crisi globale del 2008, ancora qui a testimoniarci la sua non transitorietà.

«Tempi interessanti» (98)

... In questa nota – che scelgo di scrivere nei giorni successivi al 9 novembre proprio perché ritengo che l'oggetto di questa riflessione dovrebbe esulare dal calendario – non intendo aggiungere altre parole a quanto già scritto su quegli avvenimenti. Vorrei piuttosto interrogarmi sul presente, per provare a comprendere se c'è e, nel caso, quale sia il filo rosso che congiunge quel che sta accadendo nelle strade e nelle piazze di Barcellona e di Londra, di Baghdad e di Diyarbakyr, di Hong Kong e di Beirut, di La Paz e di Santiago del Cile, e il vuoto politico e culturale che la fine di una storia ha lasciato dietro di sé...

«Tempi interessanti» (97)

Un anno dopo. Osserviamo in tutta l'area colpita dalla tempesta Vaia un susseguirsi di eventi per ricordare la tragedia che in una notte ha spazzato via 18 milioni di alberi e cambiato il volto di intere vallate dolomitiche. Crediamo sia bene non dimenticare. Sarebbe altrettanto necessario riflettere sul messaggio che la natura ci ha consegnato. Se riteniamo che Vaia non sia stato un evento casuale, come possiamo farne tesoro ed evitarne il ripetersi? E poi, che cosa è cambiato nei nostri comportamenti come nelle nostre scelte collettive dopo quella tragedia? In questi mesi ci siamo spesso sentiti dire che c'è un tempo per l'emergenza e uno per la riflessione. Non è così. L'emergenza non è finita e non finirà a breve. Non abbiamo il tempo di attendere che finisca per incominciare a riflettere...

di Michele Nardelli

(12 settembre 2019) Non è facile esprimere una valutazione sul nuovo governo. In assenza di una visione comune, di fronte al carattere generico dei punti programmatici, preso atto di un profilo della squadra di governo che risponde più agli equilibri interni ai partiti che all'autorevolezza dei ministri designati, è il lungo ed articolato discorso di Giuseppe Conte in Parlamento ad indicare le linee d'azione per un governo che si vorrebbe di legislatura ma soprattutto di svolta. Un discorso che merita attenzione, al di là del suo segnare un argine – speriamo non momentaneo – alla deriva autoritaria, sovranista ed antieuropea verso la quale stava naufragando questo paese.

Quando indicavo la necessità di tentare l'improbabile1, avevo in cuor mio un'altra idea di ciò che immaginavo potesse significare imprimere un cambio di sguardo. Realisticamente, era difficile immaginare che da una politica in profonda crisi potesse emergere un diverso profilo, ma la storia non procede mai in maniera lineare, piuttosto invece per accelerazioni improvvise, come è stato negli anni '60 o nell'ultimo decennio del secolo scorso.

Devo riconoscere che il discorso del Presidente del Consiglio sembra proporre una di queste accelerazioni, aprendo – più di altri che l'hanno preceduto e che vedevano il sostegno della sinistra parlamentare – spazi di dialogo e di interlocuzione solo qualche mese fa inimmaginabili.

E' quindi con un atteggiamento aperto e costruttivo che provo ad indicare quello di cui a mio avviso avremmo bisogno per segnare effettivamente una svolta, tanto sul piano della visione come su quello programmatico. Uno scarto culturale e politico guardando sì a questo paese, ma in una prospettiva europea e mediterranea.

.jpg)

di Federico Zappini

Se incontri lungo il sentiero un altro viandante

chiedigli dove è diretto e non da dove proviene.

Se sarai fortunato percorrerai un pezzo di strada con lui.

Si può sintetizzare così la crisi politica appena ricomposta. Va riconosciuto a PD, M5s e Leu il coraggio di concentrarsi su ciò che potrà essere (se lo si vorrà davvero…) piuttosto che su ciò che è stato. Il futuro che ha il sopravvento sul passato, che pure non si può cancellare. Due solo esempi. Da un lato la cultura ambientalista del Partito Democratico è tutt’altro che monolitica, scontando spesso l’attrazione nei per il cosiddetto “partito del PIL”, rivendicando con orgoglio la categoria – ambigua – del progressismo. Dall’altra la recente esperienza governativa del M5s e del Presidente Conte non si può slegare dalla deriva cattivista che ha trovato il suo principale interprete in Matteo Salvini. Le responsabilità sono di chi la proponeva senza vergogna così come di chi faceva poco, o nulla, per opporvisi.

«Tempi interessanti» (96)

Alla richiesta che mi viene rivolta di esprimere un'opinione su quale soluzione sarebbe auspicabile di fronte alla crisi di governo, preferirei non rispondere perché fatico a riconoscermi in uno scenario dove tutto è riconducibile alla tattica dell'ultimo miglio. Come se mettere rimedio alla profonda sconfitta – culturale prima che politica – che anche le ultime elezioni europee hanno evidenziato riconoscendo ai partiti sovranisti quasi il 70% dei suffragi, fosse possibile attraverso un diverso gioco di alleanze. Capisco bene il desiderio (e l'urgenza) di liberarsi di un personaggio pericoloso come Matteo Salvini, ma non credo che questo sia possibile senza contestualmente porsi la questione di un'altra narrazione rispetto all'ingorgo che ci ha portati sin qui (di cui la cultura plebiscitaria implicita nel taglio dei parlamentari è parte del problema) e di una proposta di futuro capace di andare oltre l'attuale modello di sviluppo, drammaticamente ingiusto e insostenibile...

di Simone Casalini

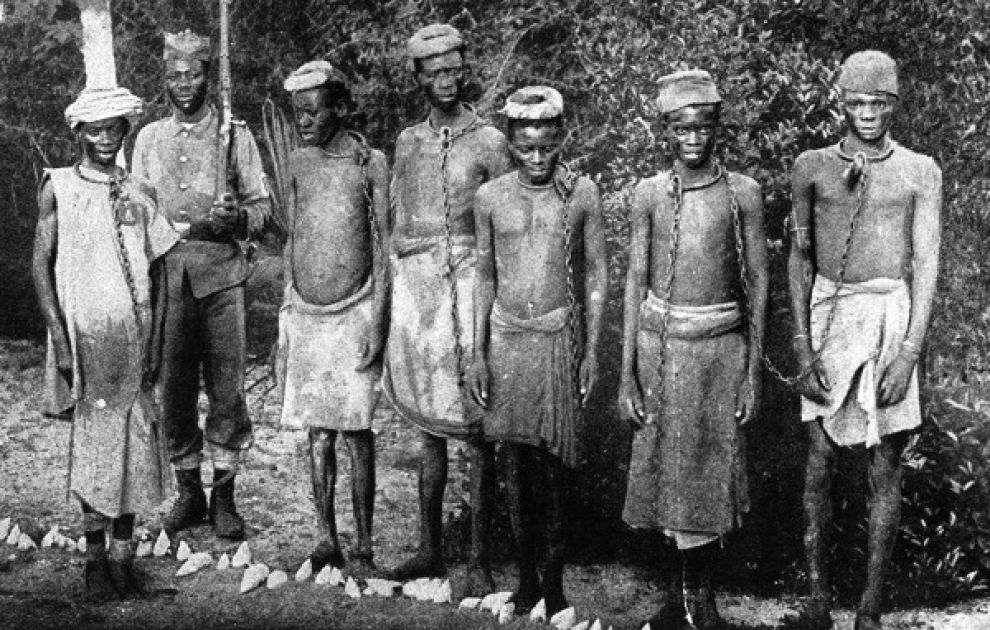

L’omicidio di George Floyd, soffocato a Minneapolis da un poliziotto bianco, grano di un rosario di violenza «statale» senza fine, ha ridestato il mondo (Trento e Bolzano comprese, con partecipate manifestazioni di piazza) al tema del razzismo quando questo sembrava ormai sdoganato nella forma proteiforme e ambigua della politica contemporanea. Otto minuti e 46 secondi di filmato, il tempo dell’agonia di Floyd pressato dal ginocchio dell’agente Derek Chavin (con un pedigree di 18 denunce per violenza in 19 anni di servizio), reo di aver pagato con una banconota contestata da 20 dollari un pacchetto di sigarette, hanno segnato un principio di smottamento nella coscienza di un Paese, gli Stati Uniti, a cui non sono serviti due mandati del primo presidente afro-americano (Barak Obama) per rimuovere il razzismo di Stato, e più in generale nell’Occidente che ha malcelato le ombre sanguinarie della sua storia, che poi è la Storia. Addirittura scatenando un’ondata iconoclasta e una revisione di giudizio (non revisionismo) su alcuni personaggi di questa Storia universale, ampiamente compromessi dal fenomeno coloniale.

Il problema, però, è proprio questo. Schiavismo e colonialismo — la cui eredità s’incunea fino ai nostri lidi sociali — sono dispositivi che non hanno lasciato colpe né giudizi storici né memoriali e nemmeno statue per le vittime.

(1).jpg)

di Ugo Morelli e Federico Zappini

(19 agosto 2019) Da qualunque lato la si guardi quella che stiamo attraversando è una fase di grande disordine. L'entropia che satura questo tempo è insieme politica, sociale e culturale. Una confusione che crea spaesamento diffuso, che polarizza le posizioni ma allo stesso tempo le rimescola continuamente, ribaltando punti di vista, impedendo lo stabilizzarsi di un dibattito pubblico che si muove scompostamente. A questa generale sensazione di precarietà e insicurezza si è aggiunta nelle scorse ore anche l'apertura di una crisi che – se si prova a spostare la messa a fuoco oltre l'ingombrante volto di Matteo Salvini – non si può circoscrivere all'interno dei contorni dell'alleanza contrattizia tra Lega e M5s ma va allargata e fotografata a livello di sistema. È difficile, allora, cercare di trovare acqua potabile nel pozzo che abbiamo inquinato. Questo è quello che facciamo e si continua a fare, alla ricerca ansiogena di proposte originali, mestando e rimestando parole e slogan che durano un giorno, se va bene.

Consigli non richiesti per una nuova geografia e grammatica politica per Trento e il Trentino.

di Federico Zappini *

Sei vuoi andare veloce, corri da solo.

Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno.

Scrivo questo testo da una posizione di marginalità. Da solo. Una solitudine che non credo solo mia. Senza grandi elettori da spendere nella contesa elettorale.

Quella che sottopongo è una riflessione che nasce dalla fragilità e dai dubbi più che dalla forza e dalle certezze. È un pensiero frutto di un numero sufficientemente ampio di conversazioni a più voci. E’ il depositato di inquietudine e curiosità derivante dall’osservazione dell’evoluzione politica e sociale del territorio che vivo.

Non è un appello per costruire nuovi movimenti o soggetti politici. Non è la rivendicazione di un ruolo in quegli organi – penso al tavolo coalizionale che già in queste settimane comincia il suo lavoro di confronto – che avranno il compito di tirare le somme delle riflessioni all’interno delle forze politiche che esprimono una propria visione e organizzazione.

«Tempi interessanti» (94)

Ho lasciato trascorrere qualche giorno per condensare in un commento una serie di pensieri che, a partire dalla vicenda della Sea Watch, investono la questione migratoria. Ma in un tempo fatto di avvenimenti che si consumano in tempo reale, rimpiazzati di giorno in giorno da nuove emergenze (o presunte tali), sembra difficile trovare lo spazio (e l'attenzione) per una riflessione che guardi alla radice di quel che accade.

Si preferisce soffiare sul fuoco di un contesto ormai imbarbarito anziché affrontare i nodi di fondo che la questione migratoria pone, un iceberg che chiama in causa l'insostenibilità di uno sviluppo che sul piano globale produce naufraghi di ogni tipo.