«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Economia

Si stanno avvicinando le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, evento che coinvolge oltre il Veneto e la Lombardia (Regioni che le hanno fortemente volute) anche il Trentino e l'Alto Adige / Südtirol. Erano state presentate all'insegna della sostenibilità e dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, ma nel frattempo i budget sono lievitati in maniera esponenziale, come era già accaduto con le olimpiadi invernali di Torino (2006), come avevamo previsto nel capitolo dedicato alle Olimpiadi invernali in “Inverno liquido” e come descrive Gigi Casanova nei suoi libri e nell'articolo che potete trovare nella home page dedicato al fallimento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dell'“Agenda Olimpica 2020 + 5”.

Oltre all'insieme delle contestazioni di Casanova, non si può nascondere che di neve naturale sulle aree sciistiche delle Olimpiadi 2026 ce n'è davvero pochina, a testimoniare l'impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi montani.

Una realtà inequivocabile che emerge anche da un interessante articolo del giornalista Tino Mantarro pubblicato sulla rivista del Touring Club con il titolo “La montagna oltre la neve” che potete trovare in allegato: la quasi totalità degli impianti vive solo grazie all'innevamento artificiale, con un impatto sempre più insostenibile che viene scaricato sulle istituzioni, sulle comunità locali e sugli utenti dello sci. Che impone una svolta radicale nel rapporto con la montagna e le sue risorse.

Buona lettura. (m.n.)

PS. A proposito di impatto ambientale delle Olimpiadi invernali 2026 visionate il servizio del quotidiano la Repubblica https://www.repubblica.it/green-and-blue/2026/01/16/news/olimpiadi_milano-cortina_2026_fotoconfronto_prima_e_dopo_i_lavori-425097539/?ref=RHLM-BG-P23-S3-T1-i254

di Thomas Benedikter *

In Alto Adige/Südtirol il supersfruttamento turistico si è fatto largo già da tanti anni. Oggi le cifre marcano questo territorio come una destinazione turistica per eccellenza in Europa ma questa industria, pur avendo già superato i limiti di sostenibilità ecologica e sociale, non smette di crescere.

Ne cito alcune per inquadrare il fenomeno: nel 2024 la regione ha registrato l’arrivo di 8,7 milioni di turisti e 37,1 milioni di pernottamenti turistici, scontando quelli nelle seconde case. Nonostante un limite massimo applicato alla costruzione di nuove strutture ricettive – freno legislativo del 2022 che non ha funzionato – il numero di letti prenotabili nel febbraio 2025 ha superato 260mila unità, quindi un letto turistico per ogni due residenti.

L’intensità turistica (pernottamenti per 1.000 abitanti) è quella più alta di tutte le Alpi orientali; la sua densità ricettiva (letti per chilometro quadrato) si trova sopra la media alpina. Tra le aree turistiche più assediate in tutta la penisola, nel 2024 ha raggiunto il terzo posto nella graduatoria delle regioni Nuts-II dell’Unione europea (intensità turistica). Il Comune di Castelrotto, settemila abitanti, nel 2024 ha registrato 1,8 milioni di pernottamenti, cioè quasi tre volte i residenti. Un ultimo dato significativo: l’Alto Adige/Südtirol ogni anno ospita un numero di turisti pari al 60-61% di quello annualmente registrato nell’intera Svizzera, destinazione turistica di fama mondiale e un Paese di nove milioni di abitanti.

di Federico Zappini

Socialismo o barbarie. Il celebre motto di Rosa Luxemburg risuona oggi con una pregnanza che impressiona. Non si tratta di nostalgia ideologica o di una provocazione. Il sistema neoliberista accumula macerie – crisi ricorrenti, premesse di collasso ecologico, moltiplicazione dei fronti di guerra a “normalizzazione” dell’instabilità globale – tanto da ostruire ogni proiezione verso destini desiderabili. Non stupisce che l’uso della forza diventi il linguaggio utilizzato per intervenire in ogni questione, geopolitica, economica o migratoria che sia.

È di fronte a questo quadro destabilizzato che dobbiamo collocare la questione cruciale del nostro tempo, ossia la sfida per la giustizia sociale. Al centro di questa sfida sta il tema delle povertà, vlutamente poste al plurale per descriverne la varietà di cause e conseguenze.

Non si scappa dai numeri

Non mancano i numeri per analizzare i contorni del fenomeno. Anzi, essi compongono ormai un doloroso rosario. L’ultimo rapporto in ordine di tempo è quello nel quale Caritas fotografa un aumento del 62% delle richieste di supporto nell’arco di dieci anni (2014/2024), intercettando nella prossimità dei propri centri l’ampliarsi delle fragilità che colpiscono famiglie e singoli, in particolare anziani o lavoratori poveri tra i 35 e i 50 anni. Si tratta della spia di una tendenza che attraversa la società italiana.

di Rita Salvatore *

Nel riflettere sulle dinamiche socio-relazionali attualmente presenti in molti luoghi delle nostre montagne risuonano con particolare enfasi le parole che James Clifford scrisse alcuni decenni fa in un testo divenuto ormai un classico delle scienze sociali contemporanee, con riferimento alla categoria di cultura identitaria.

Le culture non sono mai né pure né statiche: sono costantemente in relazione, attraversate da scambi, conflitti, prestiti, traduzioni […] ogni cultura è frutto di viaggi, migrazioni, transiti. I frutti puri impazziscono. Le identità più forti, quando isolate, marciscono. Le culture non si conservano, si vivono – in relazione, in tensione, in traduzione […] l’ibridazione è la condizione stessa della modernità.

Dunque, se è vero – come è vero – che ogni realtà sociale è in continuo movimento, senza confini netti tra centro e periferia, tra città e campagna, tra pianura e montagna, allora questa verità ci appare ancora più evidente oggi, soprattutto quando ci immergiamo nei paesi delle terre alte. Qui ci sono anche quei luoghi che il Rapporto Montagne Italia 2025 dell’UNCEM racconta come segnati da una “stagione del risveglio”: un’espressione che dice molto. Perché qui, dove per anni si è solo parlato di spopolamento e di declino, oggi si intravede qualcosa di nuovo. Per la prima volta dopo molto tempo, tra il 2019 e il 2023, più persone sono salite in montagna per andarci a vivere di quante se ne siano andate via: quasi 100.000 in più. Ma la vera sorpresa è che oltre 64.000 di queste sono italiane. Giovani, spesso ben formati, con idee, progetti, voglia di fare. Non una fuga verso luoghi lontani e isolati, ma una scelta consapevole. Si tratta certo solo di un segnale, ma carico di significato. Un segnale che invita a riflettere, perché – al di là delle previsioni più fosche e della condanna implicita contenuta nel nuovo Piano strategico per le aree interne emanato dal governo, che sembra decretare l’irreversibilità dello spopolamento in alcune zone – la vita continua comunque a pulsare. Sotto la superficie, qualcosa si muove. Forse un nuovo inizio. Forse un altro modo di abitare la montagna, trainato da nuovi abitanti e da nuove pratiche di vita, ma che evidentemente ha bisogno di essere consolidato e sostenuto attraverso un’altrettanto nuova stagione politica, per potersi imporre come un cambiamento strutturale e non solo congiunturale.

di Federico Zappini *

Ho visto crescere l'”Operazione sciabolata” da vicino, dentro una delle zona della città di Trento (il quartiere di San Martino) che frequento di più. Nel biennio del Covid ho visto crescere la presenza di uno dei gruppi protagonisti nelle dinamiche di spaccio, di riciclaggio di denaro e di tentativi di corruzione nei confronti di società pubbliche.

Non posso dirmi stupito. I comportamenti sopra le righe erano visibili. Se c’è un sentimento che ha attraversato questi anni (lunghi e faticosi, soprattutto per alcuni e alcune in quartiere) di convivenza forzata è la frustrazione, sostituita solo in parte oggi dal sollievo per l’emersione di un quadro accusatorio ampio e circostanziato. Chi si occupa della cosa pubblica non può accontentarsi della cronaca giudiziaria, ma deve trarre da essa qualche insegnamento più generale.

Il nostro sguardo strabico sulla droga

Nei confronti dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti corriamo il rischio di vivere dentro un pericoloso corto circuito interpretativo. Ciò che ogni giorno viene denunciato è lo “spaccio a cielo aperto” che coinvolge nello spazio pubblico chi si occupa soprattutto della vendita delle cosiddette droghe leggere, oltre il 60% del traffico globale secondo vecchie stime. Si tratta in genere di fasce marginali della società, manodopera precaria dentro un pezzo di mercato che si potrebbe – e dovrebbe – asciugare con interventi di legalizzazione progressiva, capaci di sviluppare in parallelo processi di controllo e di cura, di gestione trasparente e di educazione all’uso consapevole.

Sette serate per 7 valori

L'associazione Destinazione Val di Cembra promuove 7 incontri pubblici sui valori del Cammino delle terre sospese.

Martedì 15 aprile 2025, alle ore 20.30

Grauno - Altavalle, Sala consiliare ex Municipio

RESTANZA

Qualità della vita nelle comunità di montagna.

Un patto tra restanti, ritornanti e arrivanti.

Ne parliamo con

Michele Nardelli, scrittore e ricercatore politico e

Domenico Sartori, giornalista

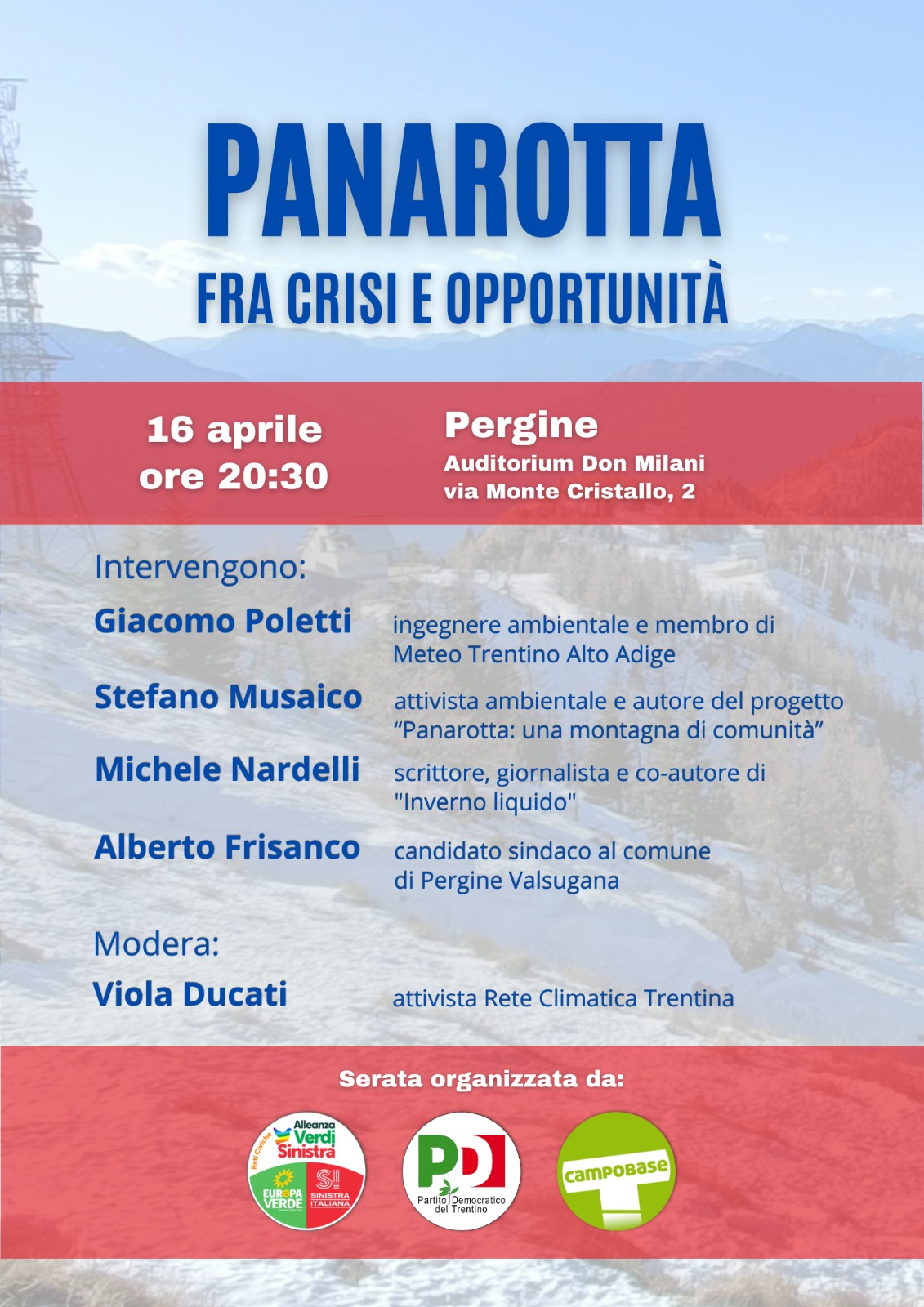

Mercoledì 16 aprile 2025, ore 20.30

Pergine Valsugana, Auditorium Don Milani (via Monte Cristallo 2)

Una serata sul futuro della Panarotta

Intervengono

Giacomo Poletti, ingegnere ambientale

Stefano Musaico, attivista ambientale, autore del progetto "Panarotta: una montagna di comunità"

Michele Nardelli, saggista e scrittore, autore del libro "Inverno liquido"

Alberto Frisanco, candidato sindaco a Pergine Valsugana

Modera l'incontro

Viola Ducati, attivista Rete Climatica Trentina