«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Ricerca politica

Care e cari,

in questi tre anni seguiti all'uscita di “Inverno liquido” abbiamo cercato di ottemperare all'impegno di far nascere e dare continuità ad un lavoro di elaborazione e di scrittura collettiva attorno all'impatto delle crisi sugli ecosistemi.

Uno scenario piuttosto ampio di temi che richiedeva necessariamente il concorso di conoscenze, pensieri, esperienze e buone pratiche che abbiamo cercato di perseguire con un Collettivo di scrittura che ha visto l'adesione di persone che vivono, operano e riflettono in situazioni fra loro molto diverse, quand'anche accomunate dall'incombere di una policrisi forse senza precedenti.

Le persone che, condividendo questa proposta, hanno partecipato alle varie occasioni di incontro – in presenza o da remoto – sono state grosso modo una trentina. Molte di più quelle che si sono attivate per la promozione di “Inverno liquido” in occasione delle 136 presentazioni realizzate, ma questo era da mettere in conto.

Comunità di studio “Cerchiamo ancora”

Sabato 20 dicembre 2025, ore 10.00 – 12.30

Trento, Bookique – Via Torre d'Augusto

Potremmo dire, buona la prima. Nel senso che in questo primo incontro nel quale abbiamo iniziato “a cercare”, partendo dall'introduzione del libro di Filippo La Porta “Maestri irregolari”, gli spunti e il confronto sono stati – è stata la mia sensazione, spero condivisa –coinvolgenti e stimolanti.

Tanto è vero che siamo riusciti ad affrontare solo una parte del testo in esame: chi sono e che idea abbiamo dei “maestri” nel Novecento e nella contemporaneità; la critica dell'esistente e l'amore per la realtà (sono state richiamate le parole commozione, empatia, esperienza, esempio, coerenza); il limite, declinando questo concetto con l'insensatezza dell'accumulo, il principio di misura, la sacralità della vita e la sua finitezza, la necessità di confrontarsi con le culture altre.

Report sul terzo incontro (in presenza) del Collettivo di scrittura

Matese, 25 - 28 settembre 2025

Il terzo incontro del Collettivo di scrittura nato a partire dalla pubblicazione di “Inverno liquido” si è svolto a fine settembre a Pietraroja (Benevento) e ha visto la partecipazione di Mauro Arnone, Giuliano Beltrami, Micaela Bertoldi, Antonio Cherchi, Maurizio Dematteis, Guido Lavorgna, Alessandro Mengoli, Nino Pascale, Rita Salvatore, Luca Serenthà e chi scrive.

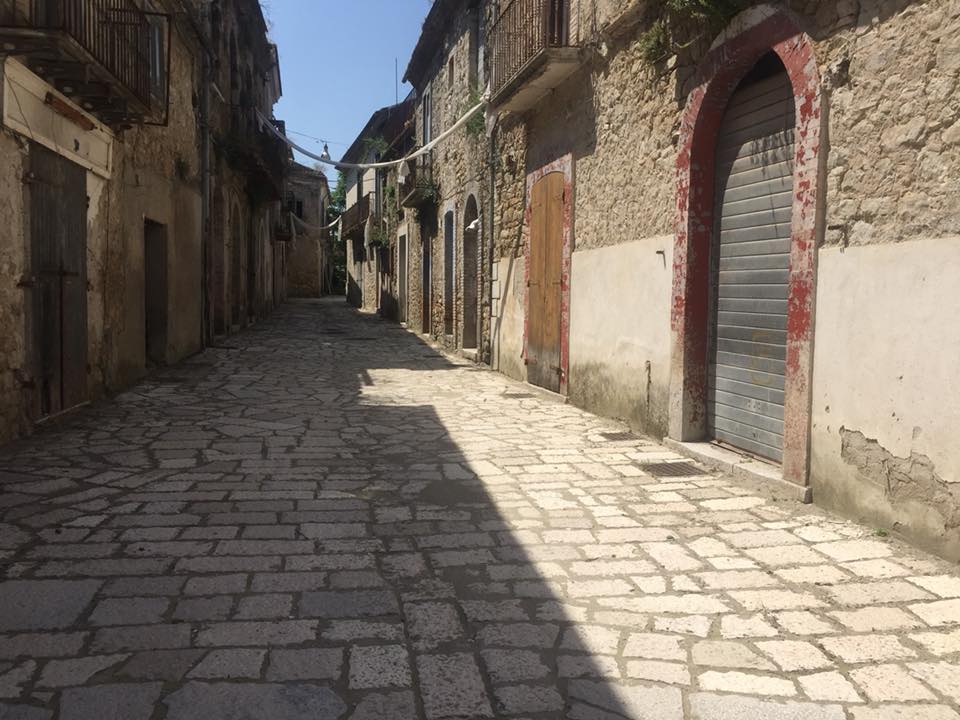

Siamo nel Matese, una delle aree interne del Mezzogiorno che sarà oggetto di indagine nella pubblicazione della Collana di Derive Approdi dedicata all'impatto delle crisi sugli ecosistemi, relativa alla rinascita delle terre alte attraverso il patto politico fra chi sceglie di restare, chi arrivando trova buone ragioni per immaginarvi il proprio futuro e chi sceglie di ritornare dopo una vita realizzata altrove portandosi appresso un bagaglio di esperienze da mettere in gioco.

Sarà il motivo principale che attraverserà questi quattro giorni di immersione in territori spesso segnati dall'abbandono, niente affatto poveri, semmai impoveriti a cominciare da una malintesa idea di modernità e di sviluppo, dalla mancanza di istituzioni di autogoverno e da modelli di sviluppo importati e che avevano e continuano ad avere ben poco a che fare con la ricchezza culturale e materiale di queste terre.

Sabato 22 novembre 2025, ore 10.00 – 12.30

Trento, Bookique – Via Torre d'Augusto

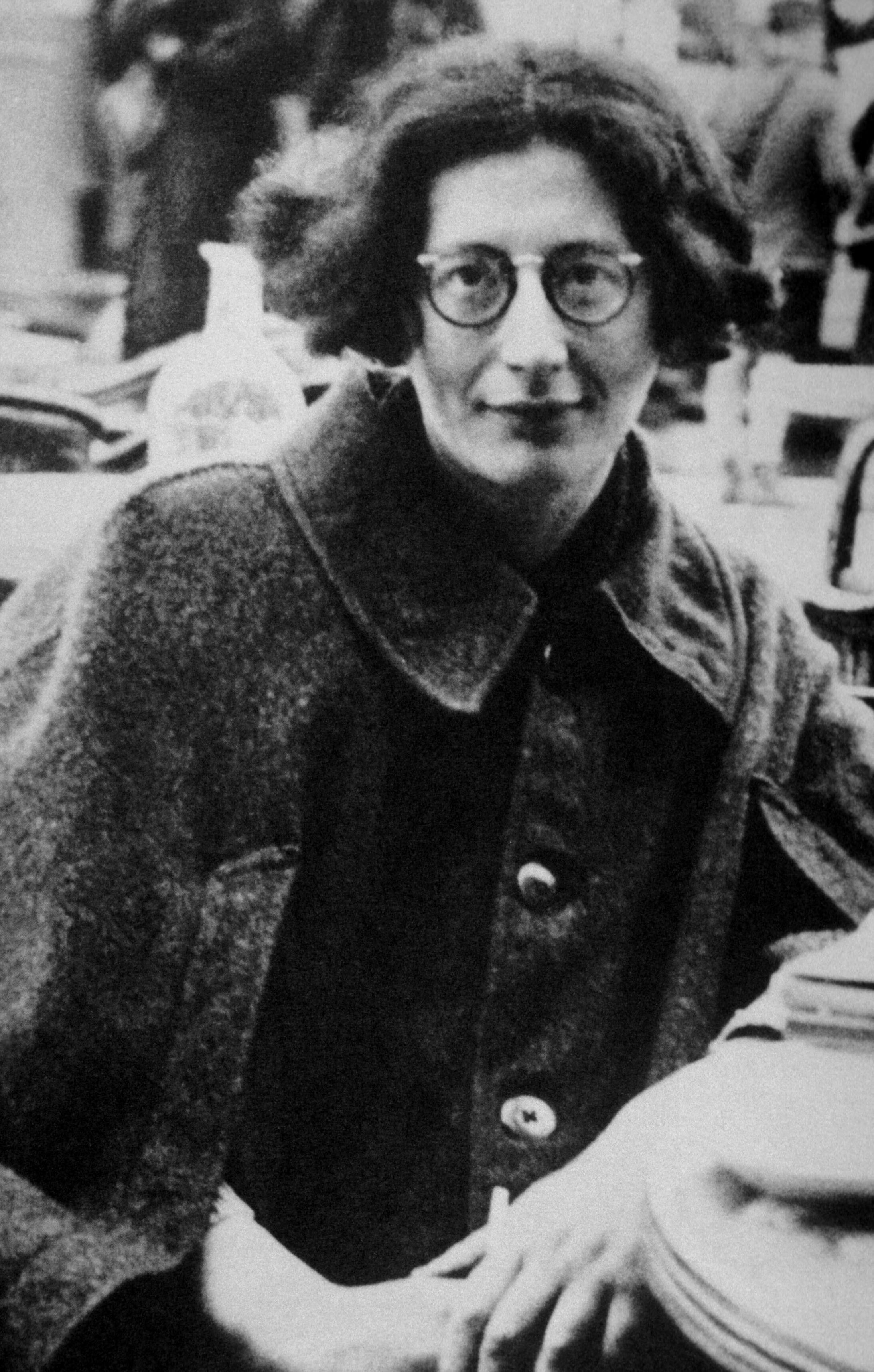

Che cosa hanno in comune Hannah Arendt, Albert Camus, Nicola Chiaromonte, Arthur Koestler, Ivan Illich, Chirtopher Lasch, Carlo Levi, George Orwell, Pier Paolo Pasolini, Ignazio Silone e Simone Weil?

Esamineremo questi tratti comuni a partire dall'introduzione che Filippo La Porta ci propone nel libro "Maestri irregolari" (in allegato)

Pubblichiamo la “Lettera aperta al Governo e al Parlamento”, sottoscritta a conclusione dell’annuale convegno dei Vescovi delle Aree interne. Il documento, firmato al momento da 140 tra Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Abati, resta aperto per ulteriori adesioni. Il testo sarà consegnato all’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Isole e Aree Fragili”.

Nella difficile fase in cui siamo immersi è indubbio che nel Paese si stia allargando la forbice delle disuguaglianze e dei divari, mentre le differenze non riescono a diventare risorse, tanto da lasciare le società locali – e in particolare i piccoli centri periferici – alle prese con nuove solitudini e dolorosi abbandoni. Sullo sfondo, assistiamo alla più grave eclissi partecipativa mai vissuta. S’impone, dunque, una diversa narrazione della realtà, capace nel contempo di manifestare una chiara volontà di collaborazione e di sostegno autentico ed equilibrato, al fine di favorire le resistenze virtuose in atto nelle cosiddette Aree Interne, dove purtroppo anche il senso di comunità è messo a rischio dalle continue emergenze, dalla scarsa consapevolezza e dalla rassegnazione.

La recente pubblicazione del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, che aggiorna la Strategia Nazionale per questi territori, delinea per l’ennesima volta il quadro di una situazione allarmante, soprattutto per il calo demografico e lo spopolamento, ritenuti nella sostanza una condanna definitiva, tale da far scrivere agli esperti che «la popolazione può crescere solo in alcune grandi città e in specifiche località particolarmente attrattive» (p. 45). Nel testo, vengono a un certo punto indicati alcuni obiettivi che, però, per la stragrande maggioranza delle aree interne, risultano irraggiungibili per mancanza di «combinazione tra attrattività verso le nuove generazioni e condizioni favorevoli alle scelte di genitorialità» (ivi). Sono molti gli indicatori che fanno prevedere all’ISTAT un destino delle aree interne che, sotto tanti aspetti, sarebbe definitivamente segnato, al punto che l’Obiettivo 4 della Strategia nazionale s’intitola: «Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile». In definitiva, un invito a mettersi al servizio di un “suicidio assistito” di questi territori. Si parla, infatti, di struttura demografica ormai compromessa, «con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività. Queste aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse». In sintesi, il sostegno per una morte felice.

Dal 25 al 28 settembre il Collettivo di scrittura s'incontra nel Parco Regionale del Matese

Si tratta del terzo incontro in presenza del Collettivo di scrittura nato attorno al libro “Inverno liquido”. Dopo Marettimo (Isole Egadi) e Borgata Ciampanesio (Valle Varaita), il nuovo incontro di svolgerà a Pietraroja (e a Castelpagano).

Come potete comprendere i luoghi di incontro del Collettivo vogliamo che siano fuori rotta, interessanti e improbabili. Volendo tracciare così, anche in questo modo, una geografia ecosistemica rispetto ad un mondo di confini (nati per escludere e, comunque, sempre mutevoli), di centri e di periferie (in un globo ogni luogo è al centro e pertanto nessuno lo è), di aree povere e ricche (che di loro non esistono), dove qualcuno vuole essere prima (in sottrazione con l'altro).

di Federico Zappini

E’ faticoso muoversi sulla linea di faglia di un salto d’epoca. Da venticinque anni le crisi (economiche, ecologiche, militari, di senso) si accumulano e interagiscono. La fine di un Mondo porta con sé un carico di contraddizioni difficili da sciogliere. Non avviene in un sol colpo e oscilla tra l’emersione di elementi simbolici che rompono lo schema dato e – dove possibile – i tentativi di qualcuno di rielaborare la realtà sotto altre forme, altri equilibri. Con ogni probabilità ciò che sta avvenendo attorno a Gaza (il riconoscimento diffuso di un genocidio in atto, l’incapacità delle istituzione internazionali di ricomporre il conflitto, la presa di parola vigorosa e spontanea di ampie parti della società civile, il “piano di pace” neocoloniale firmato dalla coppia Trump/Blair che in queste ore potrebbe almeno portare a un iniziale cessate il fuoco) descrive al meglio il caleidoscopio di rischi e opportunità connessi al venir meno dell’ordine scaturito dalla fine della seconda guerra mondiale. Dove si fermerà l’oscillazione del pendolo della Storia che si è rimesso in moto alla massima velocità?

In questi giorni ho trovato di grande interesse l’interpretazione che Luciana Castellina ha dato di questo tempo. In quella che potrebbe apparire come una provocazione ci dice che il vero sconfitto di questa fase è proprio il modello capitalista. Incapace di mantenere le promesse di benessere diffuso su scala planetaria, alle prese con crisi ambientali da esso stesso generate, messo in scacco per un verso dall’”efficienza” di forme di governo illiberali e dall’altro dalla dimensione sfuggente delle rivoluzioni tecnologiche in corso non ha altri strumenti da mettere in campo per preservare il proprio potere che non siano la violenza e il cinismo, che certo trovano la più nitida raffigurazione nella presidenza Trump ma pericolosamente permeano le società occidentali rendendole più aggressive e frammentate, ossessionate dal bisogno di essere rassicurate attraverso l’uso della forza e la repressione di tutto ciò e tutti coloro che vengano riconosciuti come un pericolo imminente, un nemico alle porte.

.-l-ultima-dimora-di-albert-camus-(ridotta).jpg)

.jpg)