mercoledì, 8 dicembre 2021 ore 07:00

Nei giorni che vanno da mercoledì 8 dicembre a domenica 12 dicembre 2021 sono in viaggio nell'area regione del Gran Sasso e nell'Appennino Sannita.

Si tratta di un lavoro di indagine iniziato nei primi mesi del 2021 insieme ad un collettivo di persone appassionate di terre alte per cercare di capire se e come le comunità di montagna si stanno interrogando sugli effetti che avrà la crisi climatica (e il conseguente l'innalzamento della soglia neve) sulle stazioni turistiche invernali dedite allo sci di massa.

Stiamo percorrendo di lungo in largo l'intero arco alpino e la dorsale appenninica per realizzare un reportage sull'insostenibilità del vecchio modello turistico e, insieme, per valorizzare le esperienze che si stanno proponendo per una proposta turistica improntata sulla responsabilità e sulla sostenibilità. Un impatto - quello del cambiamento climatico - che da tempo ha messo in crisi intere aree e che richiede un profondo cambio di paradigma.

Che non sembra affatto emergere dal rilancio di vecchie proposte (e nuovi impianti) che avviene attraverso la panacea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sta dando la stura a progetti senza prospettiva pur di intercettare i finanziamenti europei. Una logica niente affatto estranea a quella già in opera dei grandi impianti in preparazione delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina del 2026.

Gran Sasso e Appennino Sannita

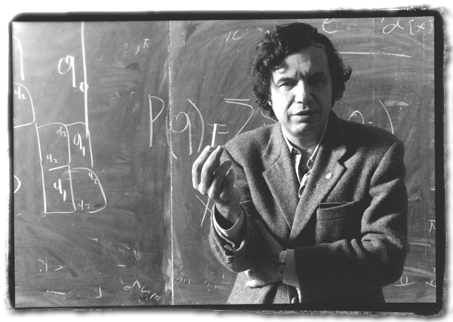

Questo è il discorso che Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, ha pronunciato l'8 ottobre 2021, alla Camera dei Deputati in occasione del Pre-COP26 Parliamentary Meeting, la riunione dei parlamenti in vista della Cop26, la Conferenza sui cambiamenti climatici che si terra a Glasgow dall'1 al 12 novembre.

di Giorgio Parisi *

L’umanità deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico. Sono decenni che la scienza ci ha avvertiti che i comportamenti umani stanno mettendo le basi per un aumento vertiginoso della temperatura del nostro pianeta. Sfortunatamente, le azioni intraprese dai governi non sono state all’altezza di questa sfida e i risultati finora sono stati assolutamente modesti. Negli ultimi anni gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti: le inondazioni, gli uragani, le ondate di calore e gli incendi devastanti, di cui siamo stati spettatori attoniti, sono un timidissimo assaggio di quello che avverrà nel futuro su una scala enormemente più grande. Adesso, comincia a esserci una reazione forse più risoluta ma abbiamo bisogno di misure decisamente più incisive.

lunedì, 15 novembre 2021 ore 18:00

.jpg)

Trento, sede ACLI, via Roma 57

sabato, 23 ottobre 2021 ore 08:00

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021, due giorni nell'Appennino Tosco-Emiliano.

Sarò insieme con Maurizio Dematteis (direttore di Dislivelli) nel raccogliere parole, riflessioni e immagini su come i territori si pongono di fronte alla crisi climatica che investe il pianeta e che già oggi impatta sulle località che si sono piegate alla monocultura turistica e allo sci di massa. E per questo oggi in crisi profonda.

Questo tratto di strada è parte di un viaggio di inchiesta che con Maurizio e altri stiamo svolgendo attraverso le Alpi e gli Appennini, che diventerà a breve una nuova proposta editoriale.

Appennino Tosco Emiliano

.png)

di Michele Nardelli

(28 settembre 2021) Che il mondo della società civile e del volontariato s'interroghi sul proprio tempo e sul senso del proprio agire non è affatto scontato, anzi. Lo dovrebbe essere, certo, ma nel rincorrere le situazioni di emergenza sulle quali tende ad essere piegata una parte importante dell'associazionismo prevale la tendenza a dare risposte immediate e una progettualità funzionale ad intercettare bandi (finanziamenti) tendenzialmente corrispondenti all'orientamento dei decisori politico-istituzionali.

Nel delirio del fare, nel pragmatismo senza pensiero, nel prendersi cura senza andare alle radici dei conflitti e dell'esclusione, possiamo leggere uno degli effetti del malessere che investe la nostra società.

Andare alla radice significa mettere in discussione poteri consolidati che dalle diseguaglianze e dall'utilizzo irresponsabile delle risorse traggono profitti e privilegi. Insomma bisogna cambiare ed essere visionari, perché quello che abbiamo non è affatto il migliore dei mondi possibili.

sabato, 25 settembre 2021 ore 09:30

Come ha scritto recentemente Alessandro Di Bussolo di Vatican News, “nell’anno che vede l’Italia nel ruolo di presidente del G20, il forum internazionale dei Paesi più ricchi e potenti del mondo, nasce dal sud della Penisola “The Last 20”, il primo summit “dal basso” per guardare il mondo con lo sguardo degli ultimi”.

Mentre in Italia andavano avanti gli incontri dei G20, dei venti Grandi della terra, dal mese di febbraio si è costituito un comitato denominato “The Last 20”, che ha riunito gli “L20”, i venti Paesi più “impoveriti” del nostro pianeta, in base alle statistiche internazionali sui principali indicatori socio-economici e ambientali. Sono i Paesi che più soffrono della iniqua distribuzione delle risorse, dell’impatto del mutamento climatico, delle guerre intestine, spesso alimentate dai G20.

L’evento “The Last 20” è partito da Reggio Calabria il 22 luglio scorso, con l’intitolazione di un ponte, che unisce la città al suo porto, all’Ambasciatore Luca Attanasio e alla sua scorta, morti in un agguato in Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio 2021. Un ponte che ha un valore simbolico perché unisce l’ultimo lembo della penisola italiana con il mare che ci porta nel Continente africano. Un legame che vogliamo riprendere e rilanciare. Alla cerimonia erano presenti i familiari dell’Ambasciatore e del carabiniere Iacovacci, nonché le massime autorità locali.

Milano, Fondazione Casa della Carità

Settima edizione della Settimana dell’Accoglienza (25 settembre - 3 ottobre 2021)

"Da comunità che sostengono a comunità sostenibili"

di Claudio Bassetti *

Una nuova Settimana, la settima.

Un appuntamento significativo, per le realtà che lo promuovono, lo animano, lo frequentano, e per la comunità regionale stessa. Che ne viene investita e alla quale vengono rinviate le domande che noi ci poniamo e presentate le risposte che tentiamo di dare.

Perché la Settimana è questo: una occasione per ri-tessere fili, relazioni, legami, connessioni, quanto mai importanti ora, in momento di ripartenza ma anche di smarrimento; come re-iniziare, portandoci la lezione della pandemia, per un nuovo cammino, per un nuovo modo di stare insieme, per mettere al centro le persone “come soggetti portatori di diritti inalienabili e non come consumatori, come cittadini responsabili e non come individui alla ricerca del proprio particolare”. Non è facile pensare a come ridefinire oggi relazioni, spazi di vita, rapporto con l’ambiente, ma ci proviamo, sia sul piano della elaborazione che su quello della pratica quotidiana, dentro le nostre realtà, dentro le comunità grandi e piccole della nostra regione.

In questa settima edizione al centro vogliamo porre la questione ambientale. E la vogliamo affrontare puntando, con una prospettiva particolare, oggi, crediamo, ineludibile. Una prospettiva che mette l’attenzione sugli aspetti legati all’inquinamento, al consumo delle risorse, alle distruzioni ambientali, al riscaldamento globale, ma che si connette fortemente con le questioni legate alla giustizia sociale, alle povertà, alle esclusioni per arrivare alla questione nodale, quella del modello economico ed alla sfida dell’economia solidale circolare.

di Michele Nardelli

Domenica 26 settembre 2021 si vota in Trentino per il Distretto biologico. L'esito del referendum non dipenderà dal prevalere dei sì ma da quante persone andranno a votare, considerato che la soglia da superare affinché l'esito del referendum abbia valore è il 40% degli aventi diritto e che i contrari o critici verso l'agricoltura biologica punteranno sul non voto.

Nel 2021 siamo ancora a questo punto. Un largo schieramento politico, ma soprattutto una cultura radicata ancora nei vecchi modelli ancorati alla crescita e alla scorciatoie della chimica supportata dalla filiera della ricerca e della formazione, della consulenza alle imprese e della commercializzazione ancora osteggia l’agricoltura biologica.

Forse meno apertamente di qualche decennio fa, quando parlare di agricoltura biologica e biodinamica era quasi tabù, ma nonostante una crescente sensibilità verso l'ambiente e la salute delle persone ancora oggi la lobby della chimica imperversa, se è vero che il settore del biologico in Trentino rappresenta ancora meno del 10% delle produzioni agricole complessive.

domenica, 12 settembre 2021 ore 15:00

Rassegna Generazioni 2021: “aspirazioni&ispirazioni”

Sette gli incontri in Trentino e Alto Adige. Appuntamenti a ingresso gratuito, con prenotazione e green pass obbligatori. Info su www.generazioni.online

Valorizzare le idee che nascono dal basso, setacciare i territori alla ricerca di energie e talenti, far sentire la voce di chi anima questi luoghi: questi gli obiettivi di “Generazioni”, il progetto che le cooperative sociali Young Inside e Inside coltivano da tre anni con il sostegno delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Anche quest’anno, Generazioni propone nel mese di settembre una rassegna di eventi distribuiti sull’intero territorio regionale.

Domenica 12 settembre, la rassegna raggiunge Maso Drocker, a San Giacomo in Val di Funes (BZ). Alle ore 15.00, protagonisti di “Save the planet: ogni azione conta” sono Craig Leeson, documentarista australiano autore del documentario “A Plastic Ocean” e la biologa marina e divulgatrice Mariasole Bianco, punto di riferimento nazionale e internazionale per le politiche legate alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo sostenibile. Si confronta con loro Michele Nardelli, membro del Consiglio nazionale di Slow Food.

San Giacomo in Val di Funes (Bz), Maso Drocker

di Ugo Morelli

Clima

“Come scienziata del clima, voglio che lo sappiate: io non ho speranza”, così si è espressa Kate Marvel, una delle più importanti studiose del clima a proposito del sesto rapporto sul cambiamento climatico appena pubblicato dall’IPCC, il Panel intergovernativo sul cambiamento climatico (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/). La rilevanza dei dati per le aree locali è più evidente che mai. Non si tratta solo di innalzamento della temperatura. Il cambiamento climatico sta portando molteplici cambiamenti diversi in molte regioni – che aumenteranno con l’ulteriore riscaldamento. Questi includono modifiche all’umidità e siccità, venti, neve e ghiaccio, zone costiere e oceani. Il cambiamento climatico sta intensificando il ciclo dell’acqua. Questo porta precipitazioni più intense e inondazioni associate, nonché siccità più intensa in molte regioni. Negli ultimi trent’anni, sostiene il rapporto, i governi centrali e locali sono stati messi a conoscenza dei cambiamenti e della gravissima crisi in atto, ma non hanno fatto quasi nulla per intervenire in modo effettivo.

In base al rapporto, il cambiamento climatico è molto diffuso, rapido e in corso di intensificazione. Secondo gli scienziati che stanno osservando i cambiamenti del clima terrestre in ogni regione e in tutto il sistema climatico, molti dei cambiamenti osservati sono senza precedenti da migliaia, se non da centinaia di migliaia di anni, e alcuni dei cambiamenti già messi in moto, come il continuo innalzamento del livello del mare, sono irreversibili per centinaia di migliaia di anni. Tuttavia, forti e durature riduzioni delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e altri gas serra limiterebbero il cambiamento climatico. Mentre i benefici per la qualità dell’aria arriverebbero rapidamente, e potrebbero volerci 20-30 anni per vedere stabilizzare le temperature globali, secondo il rapporto approvato venerdì da 195 membri rappresentanti dei governi coinvolti nell’IPCC. Per le aree alpine rilevante è anche che un ulteriore riscaldamento amplificherà lo scongelamento del permafrost e la perdita del manto nevoso stagionale, con scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali e perdita del ghiaccio marino artico estivo.

Per la prima volta, il sesto rapporto di valutazione fornisce una valutazione regionale più dettagliata di cambiamento climatico, compresa un’attenzione alle informazioni utili che possono informare la valutazione del rischio, l’adattamento, e altri processi decisionali. Dal rapporto emerge un nuovo quadro che può aiutare a tradurre i cambiamenti fisici nel clima nelle conseguenze per gli ecosistemi locali. Sarebbe importante vedere finalmente emergere scelte precise e profonde per organizzare la speranza.

domenica, 29 agosto 2021 ore 11:00

Nell'ambito del Monte Bondone Green Festival domenica 29 agosto 2021, con inizio alle ore 11.00, presso il Parco Frà Dolcino e Margherita di Sopramonte, in occasione della Festa del Gusto, un nuovo appuntamento attorno al ciclone tropicale Vaia che ha devastato una parte importante dei boschi e delle foreste dolomitiche.

Sarà l'occasione per riflettere sulla crisi climatica, sugli eventi estremi, sulle previsioni che ci parlano della fine dei ghiacciai alpini e, più in generale, sull'insostenibilità del nostro modello di sviluppo.

Presentazione del Libro di Diego Cason e Michele Nardelli “Il monito della ninfea. Vaia, la montagna, il limite” (Bertelli Editori)

Interviene uno degli autori Michele Nardelli, in dialogo con Federico Zappini, Libreria Due Punti di Trento.

Sopramonte (Trento), Parco Fra Dolcino e Margherita

di Alessandro Mengoli *

In questa estate calda anche alcuni temi sembrano aver risentito del clima. Si torna a parlare con insistenza delle scelte energetiche e come queste influenzino non soltanto le politiche degli stati ma anche le scelte individuali.

Traggo spunto da un articolo apparso sul Foglio, oramai diventato per me fonte di ispirazione. Si parla della bislacca idea di creare una APP personale per calcolare le proprie emissioni di CO2: sono queste proposte che portano la gente ad odiare qualsiasi politica di contrasto ai cambiamenti climatici. E aggiunge, rincarando la dose, come se non bastassero gli aumenti delle bollette.

Visto che l’articolo si appella alla logica, nel proporre soluzioni efficaci, non si capisce quale nesso logico accomuna la APP, che vuole spiare i nostri comportamenti, al costo dell’energia elettrica o del gas. L’unico nesso che vedo è la produzione di CO2, rispetto la quale si mostra il fastidio nei confronti dei tentativi di limitarla in qualsiasi modo, o con la APP o con l’aumento tariffario.

sabato, 7 agosto 2021 ore 11:00

Vaia

ha plasmato il paesaggio, quello esteriore e quello interiore. Le ferite sono profonde, visibili. Bruciano ancora, come un monito severo. Ci chiedono con insistenza chi vogliamo essere, che montagna vogliamo (continuare ad) abitare. Riambientiamoci, ci siamo detti due anni fa. Riambientiamoci a partire da quelle ferite, mettendoci in ascolto del bosco e chiedendogli cosa ha da dirci, e da darci.

Casarmonica

un sogno possibile e un segno tangibile con cui ridare valore alla montagna a partire proprio da quegli alberi che Vaia ha distrutto. Il nostro cantiere è partito post Vaia e un anno fa abbiamo presentato l’idea, la visione. Il progetto sta prendendo forma e ve lo presenteremo dal palco di risonanza realizzato grazie alla filiera bosco-legno-suono e alla volontà di noi tutti.

A cent’anni

di distanza ripensiamo mimeticamente la nostra relazione con la montagna del post-confine. Con le vette e le selle oggi più che mai spazi di attraversamento, di ibridazione tra saperi, genti, lingue. E con gli abitanti più numerosi di queste sterminate valli, gli alberi, capaci di contenere la fibra che interrompe i sovrumani silenzi delle stagioni.

Lo facciamo con il suono e la musica, linguaggi che non hanno bisogno di traduzioni. Né di interpretazioni. Risonanze mimetiche è l'inizio di un percorso poetico (nel senso etimologico di fare) di riambientazione.

Val Visdende (Belluno)

di Lorenzo Berlendis *

Da predati a predatori

(28 luglio 2021) La frequentazione della carne, per usi alimentari, affonda nelle remote origini ed abitudini del genere Homo. Probabilmente i primi australopitecini, i consimili della Lucy di D. Johanson per intenderci, all’incirca 3 milioni e mezzo di anni fa, cominciarono a contendersi con gli altri spazzini della savana, iene, sciacalli e avvoltoi, le carcasse degli animali spolpate dai carnivori.

Discesi per cause facilmente legate al diradamento degli alberi nell’Africa orientale, loro abituale dimora, iniziarono, insieme alla postura eretta, un cambio di dieta imposto dalle mutate condizioni ambientali. Un cibo sicuramente tenuto in grande considerazione fu il midollo osseo, miracolosa riserva proteica custodita all’interno delle ossa. Memorabile, a questo proposito, la sequenza di “2001, odissea nello spazio” del maestro Stanley Kubrick.

Il passaggio verso la predazione e la macellazione di animali ottenuti dalla pratica della caccia, parimenti dalla pesca, fu inevitabile acquisizione successiva, ancorché occorsa in tempi lunghissimi rispetto alla nostra capacità di comprensione del succedersi delle fasi evolutive del genere Homo. Così le abitudini nomadi e le migrazioni che portarono i nostri lontani antenati a colonizzare altre terre furono dovute, probabilmente, oltre che ai cambi progressivi di clima, anche alla necessità di seguire gli spostamenti delle mandrie degli animali cacciati. Così come all’esaurimento di semi e vegetali oggetto di raccolta e all’aumento dei componenti delle comunità paleolitiche.

giovedì, 15 luglio 2021 ore 21:00

.jpg)

Nell'ambito della rassegna «Incontri d'autore 2021» promossa dalla Biblioteca Comunale di Lavarone (in collaborazione con la Comunità di Slow Food per lo sviluppo agrocolturale degli Altipiani Cimbri), giovedì 15 luglio 2021, alle ore 21.00, presso il Centro Congressi ai Gionghi di Lavarone (Tn), si svolgerà la presentazione del libro di Diego Cason e Michele Nardelli "Il monito della ninfea. Vaia. la montagna, il limite" (Bertelli editore).

A conversare con uno degli autori, Michele Nardelli, ci sarà Domenico Sartori, giornalista de "L'Adige"

§§§

Sono trascorsi due anni e mezzo da quella notte di fine ottobre 2018 quando la furia del vento abbatté 42.500 ettari di bosco e foreste dolomitiche. Si trattò dell'evento di maggior impatto sugli ecosistemi forestali mai avvenuto in Italia, cambiando in questo modo il volto di 494 Comuni, per un territorio complessivo di due milioni e 306 mila ettari spalmati sull'arco alpino orientale.

Lavarone, Gionghi - Centro Congressi