martedì, 4 luglio 2017 ore 18:00

Trento, Biblioteca civica, Sala Manzoni

di Francesco Gesualdi *

Se non bastassero i fiumi in secca e le piogge che non cadono da mesi a farci capire che il pianeta sta collassando sotto il peso dei nostri eccessi, la conferma ci viene dall’overshootday, letteralmente “il giorno del sorprasso”, l’indicatore che ci segnala il giorno dell’anno in cui entriamo in deficit sul piano delle risorse. Una tendenza che si aggrava di anno in anno, considerato che da quando abbiamo cominciato a monitorare il fenomeno non facciamo altro che arretrare fino ad essere arrivati, quest’anno, al 2 di agosto.

Stiamo parlando dell’impronta ecologica che misura la quantità di terra fertile di cui abbiamo bisogno per sostenere i nostri consumi. E se d’istinto siamo portati a pensare che la terra fertile ci serve solo per il cibo, in realtà i consumi che affondano le loro radici nella terra fertile sono molto più ampi. Basti pensare all’abbigliamento che utilizza cotone, alla mobilia che utilizza legname, alle costruzioni che occupano suolo, ai medicinali che usano piante officinali. Ma l’aspetto sorprendente è che ci serve terra fertile anche per andare in automobile o per accendere una lampadina. Troppo spesso dimentichiamo che quando infiliamo la chiave nel cruscotto, insieme al rombo del motore emettiamo anidride carbonica, una sostanza di cui non ci diamo pensiero solo perché madre natura è così generosa da togliercela di mezzo grazie all’attività delle piante. Ma dobbiamo ricordarci che il 60% dell’impronta ecologica dell’umanità è determinato dall’assorbimento di anidride carbonica.

venerdì, 24 febbraio 2017 ore 20:30

Qualità della vita e turismo di qualità

Incontro pubblico promosso dal Comitato Salvaguardia Olivaia

con

Costanza Pratesi, responsabile sostenibilità ambientale e relazioni esterne del FAI - Fondo Ambiente Italiano

Chiara Parisi, naturalista con specializzazione in gestione e conservazione del patrimonio naturale

Modera

Walter Nicoletti, giornalista

Riva del Garda, ex Biblioteca scuole Damiano Chiesa

In un'inchiesta de L'Espresso emerge quello che molti avevano previsto: la realizzazione del Mose a Venezia si rivela un disastro sotto diversi aspetti. La spesa complessiva continua a lievitare ed è destinata a superare gli 8 miliardi di euro, i costi di gestione saranno quattro volte superiori a quelli previsti inizialmente e già oggi si evidenziano rischi dovuti alla corrosione dell'acciaio che potrebbero avere conseguenze pesanti sul delicato equilibrio della laguna. Intanto l'inaugurazione è stata spostata al 2021 e il Commissaro straordinario Magistro dà le dimissioni e se ne va rilasciando una dichiarazione quanto meno inquietante: «Quello che ho visto a Venezia non l’avevo mai visto in vita mia. Una spudoratezza totale».

Vai all'inchiesta http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/04/13/news/la-diga-cede-1.299572?ref=RHRR-BE

sabato, 26 novembre 2016 ore 11:00

Sabato 26 novembre alle ore 11.00, a Salorno (palazzo An der Lan), prenderà il via la quarta edizione del progetto "A nord di Trento, a sud di Bolzano", con la mostra intitolata La montagna nascosta / Verborgene Berglandschaften.

Le immagini dei 4 fotografi invitati a dare il proprio contributo all’indagine (Luca Chistè, Heinrich Wegmann, Ivo Corrà, Francesca Padovan) e i video di Michele Trentini, si concentrano su altrettanti temi di ricerca: il limite tra antropico e naturale, il senso dell’abitare e del “frequentare” questi spazi, la forza morfologica del territorio, il lavoro d’alpeggio.

Salorno (Bolzano). Palazzo An der Lan

Scegliendo di rispettare i 17 «goals» ONU si rivoluzionano le scelte economiche a casa

da L'Avvenire del 9 novembre 2016

Invitato di recente dal Pontificio Consiglio della Cultura a presentare i progetti di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia per ridurre le disuguaglianze globali, a partire da quella alimentare, il direttore scientifico dell'Iit, Roberto Cingolani, ha elaborato – da fisico quale è – un'interpretazione termodinamica dei fenomeni migratori.

Partendo naturalmente dai numeri. In base al primo, la popolazione mondiale consuma circa 17 terawatt di potenza energetica, con una sperequazione enorme a livello geografico: la fetta della torta per i cittadini americani è infatti di 11,4 kilowatt a testa. In Europa e Giappone si scende a 6 kw, a 2 in Cina, se ne consumano circa 0,2 pro capite in India e ancor meno nel resto del mondo (e soprattutto in Africa).

mercoledì, 2 novembre 2016 ore 15:30

.jpg)

Nell'ambito del percorso formativo dell'Università della terza età, mercoledì 2 novembre 2016, con inizio alle ore 15.30, presso il Centro per la cultura di Merano (Via Cavour 1) si svolge l'incontro dal titolo "Il diritto al cibo dall'ONU all'EXPO. Il tema della lotta alla fame ed all'insicurezza alimentare nel diritto e nell'agire della comunità internazionale, dal secondo dopoguerra fino ai nostri giorni". Relatore sarà Michele Nardelli.

Merano (BZ), Centro per la cultura, Via Cavour 1

.jpg)

«Tempi interessanti» (51)

... Che cosa ci vuole a dire che questo collegamento, autostradale o no, non ci interessa in quanto portatore di un modello di sviluppo che non vogliamo? Una scelta politica a tutto tondo, per dire che questa scelta va contro l'idea che abbiamo del Trentino.

Credo che, in fondo, il problema sia tutto qui. Se continuiamo a ragionare secondo il paradigma della crescita, secondo il quale più merci e denaro sono in circolazione più aumenta il benessere, rimarremo prigionieri di un pensiero che ci ha portati all'insostenibilità. E la sostenibilità non è un lusso che non ci possiamo permettere ma la condizione per poter guardare negli occhi le generazioni a venire...

***

Lo stato attuale del clima

Rispetto al Quinto rapporto di valutazione dell’IPCC (AR5) sono migliorate le stime basate sulle osservazioni e le informazioni dagli archivi paleoclimatici, che forniscono una visione completa di ogni componente del sistema climatico e dei suoi cambiamenti fino ad oggi. Nuove simulazioni dei modelli climatici, nuove analisi e metodi che combinano numerose evidenze, portano ad una migliore comprensione dell’influenza umana su un’ampia gamma di variabili climatiche, compresi gli estremi meteo-climatici.

È inequivocabile che l’influenza umana ha riscaldato l’atmosfera, l’oceano e le terre emerse. Si sono verificati cambiamenti diffusi e rapidi nell’atmosfera, nell’oceano, nella criosfera e nella biosfera.

- Gli aumenti osservati nelle concentrazioni di gas serra (GHG) dal 1750 circa sono inequivocabilmente causati da attività umane. Dal 2011 le concentrazioni in atmosfera hanno continuato ad aumentare, raggiungendo nel 2019 medie annuali di 410 ppm per l’anidride carbonica (CO2), 1.866 ppb per il metano (CH4), e 332 ppb per il protossido di azoto (N2O).

.jpg)

(20 luglio 2016) Con la sentenza del Tribunale di Ivrea nel processo per le morti da amianto alla Olivetti è arrivata la condanna a cinque anni e due mesi di reclusione per Carlo e Franco De Benedetti, a un anno e 11 mesi per Corrado Passera. Le imputazioni, a vario titolo, vanno dal concorso in omicidio colposo alle lesioni e si riferiscono ai decessi di dieci operai, fra il 2008 e il 2013, che fra la fine degli anni 70 e l'inizio dei 90 lavorarono alla Olivetti e si ammalarono di mesotelioma pleurico. Siamo solo al giudizio di primo grado, ma intanto la cappa di impunità che fin qui ha coperto le responsabilità di chi conosceva il rapporto di causa-effetto nella lavorazione della fibra di amianto e l'insorgenza del mesotelioma pleurico comincia a scricchiolare.

Non dimentichiamo che l'amianto in gran parte del pianeta non è stato ancora messo fuorilegge e che anche laddove ciò è avvenuto, come in Italia, il lavoro di bonifica del territorio è ben lungi dall'essere realizzato. E lo stesso vale per il Trentino, dove pure nella scorsa legislatura abbiamo legiferato su mia proposta per l'obbligatorietà della bonifica. Si tratta della legge provinciale n.5/2012 la cui attuazione va purtroppo a rilento. Una legge all'avanguardia che però l'amministrazione provinciale ha finanziato a singhiozzo riducendo progressivamente gli stanziamenti e non attuando gli impegni di informazione previsti dalla legge presso la nostra comunità.

Un'eredità pesante ed ingombrante, per certi versi paradigmatica delle sorti magnifiche e progressive dello sviluppo.

Voglio riprendere la questione attraverso la ripubblicazione della scheda sull'utilizzo dell'amianto e il testo della LP 5/2012 (in allegato).

sabato, 30 aprile 2016 ore 17:30

Una passeggiata interculturale tra suoni, parole, pensieri

“Un posto non può solamente esistere, deve essere inventato nell’immaginazione (Amitav Gosh, “Le linee d’ombra”). Posti e luoghi non sono quel che sono finché qualcuno non li crea con il pensiero, non li costruisce abitandoli o anche solo non li immagina, riempiendoli di significato.

Così la montagna non è solo un territorio fisico, definito da altitudine e morfologia, ma un complesso sistema culturale fatto di segni, tradizioni, esperienze, pratiche che si sono sedimentate nei secoli: un sistema culturale in continua trasformazione, impossibile da immobilizzare nel tempo.

La montagna, per le comunità trentine di lungo insediamento, rappresenta un importante elemento di costruzione identitaria. Spazio dell’economia (l’alpeggio, la silvicoltura, l’agricoltura di versante …), fronte di guerra con la tragedia della Guerra Bianca, frontiera del moderno turismo, luogo privilegiato dello svago, del tempo liberato, del loisir.

Ancora oggi, pur condizionato dai continui mutamenti culturali e sociali, la montagna rimane dunque un fattore di grande importanza nella “pratica dell’identità”: lo sci d’inverno, il trekking d’estate, il pranzo la domenica in malga o in rifugio, l’uscita in mountain bike, non sono semplici attività di svago, ma definiscono un terreno comune di identificazione comunitaria. Identità qui intesa come prodotto culturale, non come elemento primigenio, assoluto, cristallizzato fuori dalla storia.

Trento, percorso nel cuore della città e Piazza Fiera

di Ugo Morelli

(20 maggio 2016) Se vogliamo uscire dalle strettoie dei confini come gabbie, quei confini li dobbiamo reimmaginare. In questo compito storico le società locali hanno e possono avere una funzione decisiva. Quelle autonome e di frontiera, poi, potrebbero essere laboratorio di soluzioni originali.

Non si può, naturalmente, fare nulla di tutto questo oggi, senza connettere il tema dei confini con quello delle migrazioni e della crisi degli Stati-Nazione. Come si intuisce la questione è tale da indicare ai sistemi locali come Bolzano e Trento un autentico salto di qualità nel modo di pensare e di pensarsi.

La vittoria del SÌ al referendum del 17 aprile potrebbe dare una spallata ad un castello di bugie e mostrare che la strada verso la democrazia energetica, verso una promozione sostenibile dei talenti sani dei nostri territori (paesaggio, cultura, turismo, pesca e agricoltura sostenibili, eccellenze agro-alimentari) è segnata e che non si torna più indietro.

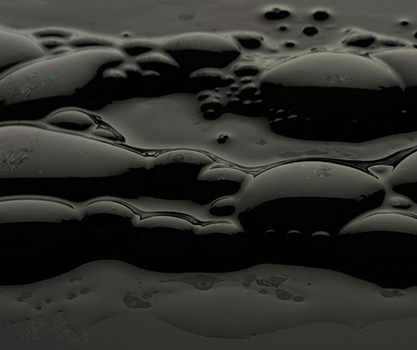

di Annalisa Corrado*

(31 marzo 2016) Pensavo fosse incompetenza o mancanza di visione. Fresca di laurea, folgorata sulla via dell’energia come “madre di tutte le battaglie” da combattere (contro le crisi internazionali, i ricatti dei potenti detentori delle risorse, contro le crisi sociale, ambientale e poi anche economica), ero ingegneristicamente innamorata dell’idea che sole, vento, biomassa, maree e calore della Terra, assieme alle intelligenti evoluzioni della tecnologia, avrebbero mostrato di lì a poco la via per costruire una nuova “democrazia energetica” e, ingenuamente, pensavo il freno fosse causato “solo” dalla manifesta incapacità strategica di un apparato politico/burocratico stanco, cinico e clientelare. invece sbagliavo di grosso.

Dal sito https://pontidivista.wordpress.com/ la bella riflessione di Federico Zappini

di Federico Zappini

(30 aprile 2016) A due settimane esatte dal referendum sulle trivellazioni in mare (domenica 17 aprile) non avrebbe senso tornare sui numeri (tanti? pochi?), così come non sarebbe d’interesse alcuno – Ilvo Diamanti lo ha già fatto puntualmente… – soffermarsi sui molteplici significati dell’astensionismo e sul valore dello strumento referendario. Non cercherò neppure di orientare la mia breve riflessione dentro il poco entusiasmante (almeno per me) percorso che condurrà alla battaglia d’autunno sulle riforme costituzionali. Altro referendum – ma senza quorum – con le amministrative di primavera come passaggio intermedio. E’ necessario invece chiedersi cosa – “fenomeno” #ciaone a parte – rimanga oggi del dibattito nato attorno alla mobilitazione #notriv.

Il referendum per fermare le trivellazioni alla scadenza delle concessioni non ha raggiunto il quorum necessario del 50% più uno degli aventi diritto, fermandosi a quota 31,2%. E' prevalso l'appello all'astensionismo, nobilitando la diserzione dalle urne e la crescente disaffezione verso la partecipazione. Che il governo Renzi si faccia forte di questo risultato, manifestando disprezzo verso milioni di persone che hanno espresso con il voto la loro opinione e il loro senso civico non fa che approfondire la distanza (certamente la mia) da questa politica.

Per un quadro dettagliato sull'esito del referendum www.repubblica.it/static/speciale/2016/referendum/trivellazioni