di Ugo Morelli *

“Io lavoro come un giardiniere”, diceva di sé Joan Mirò. Indicando che la passione per la natura parla della natura delle passioni umane. Quelle passioni possono essere generative e distruttive.

Il nostro rapporto con la natura di cui siamo parte ha visto prevalere fino ad oggi una posizione e azioni prevalentemente distruttive da parte di noi umani. Un libro postumo di Oliver Sacks, dal titolo emblematico, “Ogni cosa al posto giusto”, in corso di traduzione in italiano, evidenzia in modo magistrale il conforto esistenziale e vitale che da un punto di vista fisiologico e psicologico può venirci dalla natura. Denso di significato è anche il sottotitolo del libro: primi amori e ultimi racconti.

Una sintesi adeguata alla nostra condizione. Auspicando che il nostro amore e la nostra passione per la natura non si traducano in racconti finali delle bellezze e dei valori della natura stessa.

lunedì, 3 giugno 2019 ore 15:00

Il Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo è lieto di invitarLa al convegno riservato agli operatori del settore enogastronomico e stampa che avrà luogo il 3 giugno dalle 15.00 alle 18.00

Sapori, genti e storie del territorio dolomitico.

Chiavi di lettura per un patrimonio unico come risorsa per il turismo

La consapevolezza di risorse territoriali paesaggistiche e agricole uniche come leva di attrazione e volano di una solida economia turistica del futuro.

Partecipano Riccardo Tomasoni, responsabile Museo geologico di Predazzo; Paolo Endrici, Cantina Endrizzi TN; Marcella Morandini direttrice Fondazione Dolomiti UNESCO; Alessandro de Bertolini, Fondazione Museo Storico del Trentino; Giancarlo Cescatti, direttore APT Val di Fiemme; Stefano e Valentino Felicetti, Pastificio Felicetti Predazzo.

Moderatrice Aurora Endrici, esperta di comunicazione.

Predazzo, Museo Geologico delle Dolomiti

Il debito con l'ambiente calcolato in base al Global Footprint Network. Il campanello per l'Europa è già suonato il 10 maggio *

Se la Terra fosse una casa con muri e soffitto, da oggi dispensa e frigorifero a disposizione dell'Italia per il 2019 sarebbero già completamente vuoti. Siamo solo al 15 maggio e il nostro Paese ha già raggiunto l'Overshoot Day - il giorno del sovrasfruttamento - cinque giorni dopo la media dei vicini europei ma due mesi e mezzo prima di quello ufficiale al livello planetario. Il campanello d'allarme arriva dall'ultimo rapporto del Fondo Mondiale per la Natura (Wwf) e del Global Footprint Network, pubblicato a meno di due settimane dalle elezioni europee. L'Overshoot Day della Terra intera si colloca di solito nel mese di agosto, ma nei fatti ogni anno arriva sempre prima.

Nel 2019 quello della piccola Europa è arrivato ben prima, il 10 maggio, e oggi tocca proprio all'Italia. Vuol dire che lo Stivale ha già esaurito tutte le risorse naturali a disposizione sulla Terra, ledendo così alla sua biocapacità, il che vuol dire non avere il tempo necessario per rigenerare gli ecosistemi.

A sei mesi dal ciclone che il 29 ottobre ha investito le foreste dolomitiche e carniche, sradicando 14 milioni di alberi, “La Nuova Ecologia” è tornata sulle Alpi orientali. Per raccontare gli effetti del clima che cambia, anche in montagna. E capire se ci stiamo attrezzando per il futuro. Un reportage di Fabio Dessì pubblicato sull'ultimo numero del mensile di Legambiente "La Nuova Ecologia" dedicato al decimo itinerario "Esiti del cambiamento climatico" del "Viaggio nella solitudine della politica".

di Fabio Dessì

Eravamo abituati a guardarli in tv gli effetti dei cambiamenti climatici, a leggere di eventi estremi su giornali e siti internet: incendi giganteschi, uragani sempre più frequenti e violenti, piogge torrenziali. Accadevano, e continuano a farlo, dall’altra parte del mondo. Pensavamo che la faccenda non ci riguardasse in prima persona, che nella peggiore delle ipotesi se la sarebbero sbrigata i nostri nipoti. Illusioni spazzate via lo scorso 29 ottobre dal ciclone mediterraneo “Vaia”, che ha raggiunto le Alpi orientali per accanirsi sulle foreste dolomitiche e carniche. In poche ore in Trentino, Sud Tirolo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e in piccola parte Lombardia, sono stati strappati dalla terra in cui affondavano le radici 14 milioni di alberi, scagliati verso i paesi di fondovalle, dentro fiumi e laghi. Sei mesi dopo attraversare quelle valli e quei passi è un colpo al cuore: i boschi si sono trasformati in radure costellate da ceppaie. E in ogni area colpita dalla furia di acqua e vento sembra di trovarsi davanti a un enorme “shangai”. Perché, visti da lontano, quelli ammassati l’uno sull’altro sui versanti sembrano migliaia di bastoncini. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta invece di abeti rossi piantati dopo la prima guerra mondiale. Con loro sono venuti giù anche pini neri e silvestri, faggi, tigli, aceri, ontani, larici, querce, frassini, sorbi, betulle. Servirà grande attenzione nel rimuovere le piante schiantate, dove è possibile farlo, e tanta pazienza. Ma la sfida più dura sarà convincere i più giovani a non ingrossare le fila di chi la montagna l’ha già abbandonata.

.png)

Il 15 marzo è stato indetto uno sciopero globale contro i cambiamenti climatici e l'immobilismo dei governi mondiali.Anche Trento partecipa con la sua manifestazione in una giornata in cui saranno coinvolti studenti e persone di tutte le età.

Ci troviamo in via Verdi alle 9.00 per partire poi in corteo. Ci sono solo tre semplici regole:

- Non portare loghi di associazioni e partiti

- Niente violenza

- Non sporcare

Ecco il nostro manifesto. Sei un'associazione o un* singol* cittadin* e vuoi aderire firmando l'appello? Scrivici a ffftrento@gmail.com o con un messaggio alla pagina FB!

Sei ancora più brav* e vuoi sostenere anche economicamente la marcia? Abbiamo un crowdfunding! Lo trovi al sito https://www.produzionidalbasso.com/project/crowdfunding-per-la-manifestazione-fridaysforfuture-trento/

Fridays For Future – Trento

«Tempi interessanti» (90)

La voce di Gianmaria Testa ci accompagna nel nostro attraversare le montagne ferite. Ci racconta di un vento che spazza questo povero tempo nostro, appassito nella bestemmia delle parole. Diventa così l'inaspettata, dolce, colonna sonora di questo ennesimo itinerario di un “viaggio” che si rivela ad ogni suo passo una possibile chiave di lettura del presente. Ed è come ci cullasse nella tristezza di un ambiente alpino segnato per i prossimi decenni dal ribellarsi della natura.

Tristezza... e rabbia. Nell'osservare gli utenti del divertimentificio sfrecciare con i loro ridicoli fuoristrada finalmente liberati dall'ingorgo delle città. Mi chiedo che cosa ancora debba accadere per comprendere la nostra insostenibilità...

di Francesco Prezzi

(2 marzo 2019) Per inquadrare la grande questione delle trasformazioni dei luoghi in relazione al clima e al peso dell’ingerenza umana sull’ambiente, non è inutile risalire a contesti lontanissimi nel tempo.

In epoca protostorica, individuabile come fase delle gesta umane precedenti alla scoperta della scrittura, l’umanità aveva diretto rapporto con la natura fisica dei luoghi, il Sahara era verde, il ricambio tra piogge e periodi di secche non sbilanciava l’equilibrio naturale.

Di quell’epoca rimangono a testimonianza i disegni rupestri ritrovati dalle ricerche degli archeologi. In quell’ambiente si era evoluta la presenza e l’attività umana fino a giungere alla formazione di grandi città come Cartagine e con la conquista romana di Leptis Magna, entrate nella Storia con la grandezza delle loro gesta e dei loro monumenti. Erano dotate di un’enorme marineria per la quale servivano grandi risorse arboree. Ogni nave aveva bisogno di remi, ogni remo significava un intero albero abbattuto. Per ogni nave, serviva un piccolo bosco dei monti dell’Atlante dai quali provenivano anche gli elefanti con cui Annibale avrebbe attraversato la Spagna fino alle Alpi.

(1).jpg)

Il reportage del decimo itinerario del "Viaggio nella solitudine della politica" dal titolo "Esiti del cambiamento climatico. Nelle Alpi devastate dagli eventi atmosferici" (15- 17 febbraio 2019)

di Micaela Bertoldi

Alberi con i piedi per aria

tronchi schiantati,

riversi

su pendii privati di chiome

alopecia di monti feriti.

Mortificato,

lo sguardo sorvola

i cimiteri tristi dove natura

giace sconfitta.

Alberi e sogni sono caduti.

Smarriti e soli. Silenti.

Natura che ignora i confini e si ibella alle prepotenze umane

Di sconfitte e sogni, abbiamo parlato nel decimo itinerario del “Viaggio nella solitudine della politica”, incontrando persone addolorate per gli eventi catastrofici che si sono riversati sui territori Dolomitici e delle Alpi Carniche lo scorso 29 ottobre: un nuovo limes che la ribellione della natura ci sottopone attraverso il lamento della montagna e di chi ci vive.

Sindaci e amministratori locali, rappresentanti delle Proprietà collettive e delle Comunità di Regola, lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, i responsabili dei servizi forestali provinciali, regionali, demaniali delle province di Belluno, di Udine e di Trento, rappresentanti di associazioni ambientaliste o cooperative che operano nel settore legno: in ogni incontro abbiamo parlato con cittadini preoccupati non solo per come si affronta il presente – con le opere di primo rimedio ai guasti franosi, con la pulizia di ettari di bosco devastati, con il ripristino della viabilità – ma anche e soprattutto sugli scenari oltre l'emergenza che investono il tema cruciale della montagna.

.jpg)

(23 febbraio 2019) Come forse saprete nei giorni scorsi si è svolto il decimo itinerario del "Viaggio nella solitudine della politica", in questo caso ambientato nelle Alpi devastate dagli eventi atmosferici dell'ottobre scorso ed in particolare nelle Dolomiti bellunesi, nel Cadore, in Carnia, in Val di Fassa, nell'area di Carezza, in Valle di Fiemme e nel Lagorai.

Un viaggio ricco di immagini, incontri, riflessioni attorno a realtà molto diverse fra loro per caratteristiche naturali, assetti proprietari ed istituzionali, condizioni economiche ed altro. Ma accomunate da un territorio montano che per la sua fragilità richiede attenzione e cultura del limite. E che, anche per questo, fatica ad entrare nelle agende politiche.

Ne verrà, come in in ognuno dei nostri itinerari, un reportage, uno o più racconti scritti e fotografici per giornali e riviste, un incontro con alcuni dei protagonisti del viaggio che pensiamo di realizzare entro il mese di marzo a Trento. Forse un film.

E, nell'immediato, un video con le splendide immagini di Razi Mohebi e Soheila Javaheri che i lettori possono già trovare qui: https://youtu.be/ymOQCYjIxvY (con preghiera di diffusione).

venerdì, 15 febbraio 2019 ore 07:00

.jpg)

Dal 15 al 17 febbraio 2019 si svolge l'itinerario n.10 del "Viaggio nella solitudine della politica". S'intitola "Esiti del cambiamento climatico. Nelle Alpi devastate dagli eventi atmosferici" e si snoderà attraverso le Alpi Carniche, il Cadore, il Lagorai e le valli colpite dal vento devastante che nella notte fra il 29 e il 30 ottobre è arrivato a punte oltre i 200 chilometri orari.

«Ciò che è accaduto nella notte fra il 29 e il 30 ottobre del 2018 nelle foreste dolomitiche e carniche rappresenta un avvenimento tanto inedito quanto inquietante che ci porta a considerare come gli esiti dei cambiamenti climatici siano da considerare nel nostro presente. Ne ho parlato nel mio blog nella riflessione dal titolo “La ribellione della natura” (http://www.michelenardelli.it/commenti.php?id=4215) e riprendendo il prezioso reportage di Giampaolo Visetti “La terra guasta” (http://www.michelenardelli.it/commenti.php?id=4214).

Malgrado l'evidenza degli avvenimenti che investono il pianeta sotto ogni latitudine e rispetto ai quali nessuno può chiamarsene fuori, tanto la dimensione pubblica (le scelte dei governi in primo luogo) quanto quella privata (i nostri stili di vita) non sembrano approdare ad alcun significativo ripensamento.

Dolomiti e Alpi Carniche

.jpg)

Un passaggio obbligato per interpretare il futuro

di Giorgio Cavallo

L’autonomia differenziata colpisce un nervo scoperto

Come è possibile che una semplice applicazione di una previsione costituzionale che nel 2001 venne proposta ed approvata dalla sinistra e dal voto popolare, con una destra che riteneva tale previsione poco federalista, venga oggi vista come una mina pronta ad esplodere e a far saltare l’unità dello Stato italiano?

Non entro nel merito degli aspetti tecnici della questione, dei particolari applicativi e di quelli finanziari e del complesso delle modalità di trasferimento delle materie, ma vorrei centrare la vicenda sugli aspetti politici che si stanno palesando. Non ritengo peraltro che le posizioni emergenti dagli oppositori né quelle dei, più o meno vivaci, proponenti sia unicamente determinata da interessi elettorali e dal loro posizionamento geografico. Lo scontro è realmente politico.

Molta acqua è passata sotto i ponti dal decennio di fine secolo scorso quando il dibattito sul federalismo era un tema su cui “tutti” si confrontavano, magari anche per impedire il secessionismo dichiarato, ma mai praticato, della Lega Nord di Bossi. Il federalismo era considerata una medicina per curare le difficoltà di uno Stato uscito a malapena da “tangentopoli” ma che esprimeva comunque una vitalità soprattutto a partire dai suoi corpi intermedi, organizzati e spontanei.

lunedì, 28 gennaio 2019 ore 20:30

.jpg)

Il Coordinamento NOA31 invita tutta la cittadinanza alla prossima serata informativa che si svolgerà a Marco di Rovereto il 28 gennaio 2019, alle ore 20.30, presso l'Auditorium di Via 2 novembre. Ovviamente è aperta a tutti, con ampio spazio lasciato al dibattito.

Si tratteranno temi quali: la situazione idrogeologica del proposto tracciato T5, la divulgazione dei reali dati di traffico attualmente a disposizione e la/le possibile/i tratta/e di sbocco dell'autostrada.

Marco (Rovereto), Auditorium

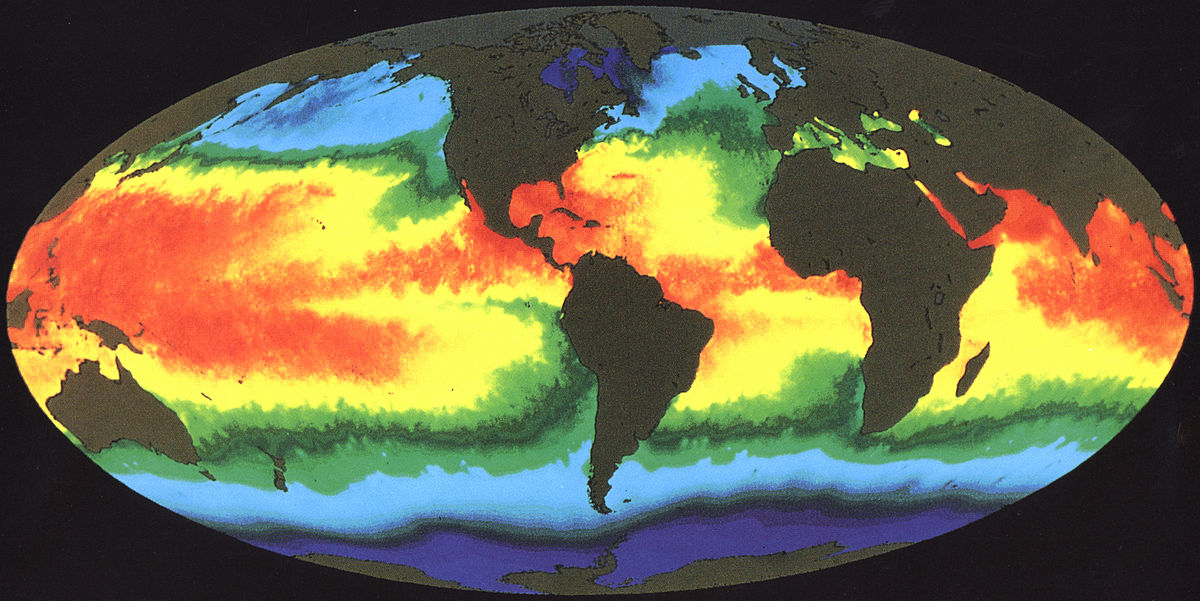

Un contributo che l'amico Antonio Lupo mi ha inviato per accompagnare il nostro viaggio nelle Alpi devastate dagli eventi atmosferici. Con uno sguardo ai mari e agli oceani, l'altra faccia del global warming.

di Antonio Lupo *

La COP 24 in Polonia è stato un fallimento completo, scontato, ma desolante. Le conclusioni non hanno accolto gli allarmi dell'IPCC sugli effetti del riscaldamento globale e i pochi anni rimasti all'umanità per cambiare radicalmente direzione e “Salvarsi con il Pianeta”, come dicono dal 2010 alcuni movimenti latinoamericani, invitandoci a piantarla con “Salviamo il Pianeta”, affermazione stupida, ipocrita ed antropocentrica.

Non accolti gli allarmi dell'IPCC, molte Nazioni faranno finta di rifugiarsi nel Piano B dell'IPCC, quello della geoingegneria e delle tecniche di captazione (storage) dei gas serra climalteranti, invece di imboccare la strada, unica e maestra, della rapida eliminazione dell'uso dei carbonfossili. Il recente documento conclusivo del Global Compact sulle Migrazioni (GCM), accolto anche da Papa Bergoglio è stato rifiutato da molti paesi Ue, compresa l'Italia, e dagli Stati Uniti.

«Tempi interessanti» (88)

Fino ad oggi avevamo immaginato gli effetti dei cambiamenti climatici con un andamento lineare che poco a poco avrebbe eroso coste e ghiacciai, desertificato aree prima coltivabili... e che avrebbe riguardato le generazioni a venire. E invece ci siamo immersi.

Gli eventi eccezionali, penso alla quantità d'acqua caduta fra il 28 e il 29 ottobre o al vento a duecentoventi all'ora, sono inediti, quindi escono dalla norma. Ma come non vedere che la straordinarietà diventa normalità? O come non vedere che molto di quello che chiamiamo “emergenza” è l'esito di fattori di tipo strutturale, dell'esplicarsi di interessi globali o di cambiamenti connessi ai nostri comportamenti e ai nostri approcci culturali?

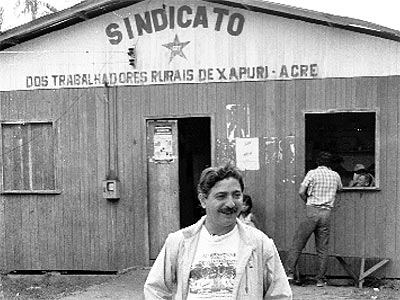

Il sogno dell’alleanza tra uomo e foresta, tra lavoro e ambiente, tra territorio e pianeta, è ancora più urgente e necessario. Non solo nel Brasile di Jair Bolsonaro, ma anche nel nostro paese

di Francesco Lauria

Uno degli slogan vincenti del candidato di destra Bolsonaro, ora presidente del Brasile è stato: “l’Amazzonia è nostra”. Con una lettura superficiale, in altri tempi, questa frase avrebbe potuto essere scambiata per un motto ecologista, un grido contro lo sfruttamento da parte delle multinazionali del più grande polmone verde del pianeta.

Nell’ultimo scorcio di 2018, epoca in cui il nazionalismo del “prima noi-prima io”, trionfa ad ogni latitudine, questa frase assume purtroppo un significato del tutto diverso: lasciateci sfruttare, distruggere per noi stessi, senza i freni inutili degli ambientalisti, siano essi brasiliani o di qualsiasi altro paese.