«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Balcani

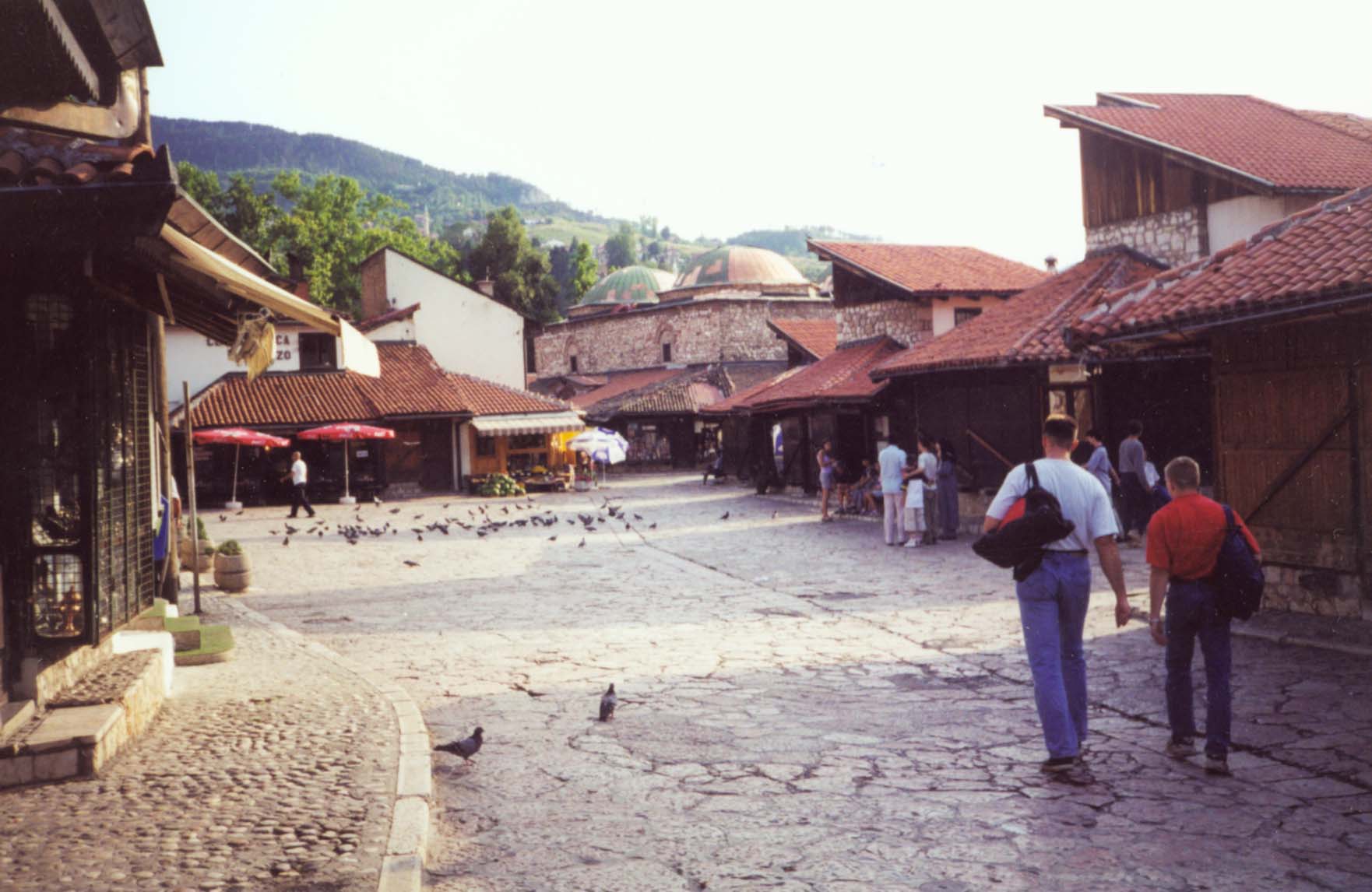

Paesaggi e racconti di Bosnia Erzegovina

8 giorni dal 7 al 14 agosto 2022

Sarajevo è nel cuore di tutto il mondo: viaggiatori curiosi e attenti, amanti della grande letteratura, appassionati di quel mondo dai toni e dalle sfumature infiniti che dalla Mitteleuropa giunge sino all’angolo più lontano dei Balcani. Tutti conquistati dal suo fascino di città ottomana, asburgica e jugoslava, che ha saputo tenere insieme in modo equilibrato ed armonioso queste sue diverse dimensioni, riunendo in un solo corpo i suoi abitanti: dal cuore storico alle antiche mahale sino ai quartieri operai, al di sopra di ogni diversa radice culturale e di ogni tradizione religiosa.

Il pesante conflitto che ha dissolto la Jugoslavia e le cui conseguenze fanno vibrare ancora oggi Sarajevo e la Bosnia-Erzegovina, ha di certo modificato il respiro ed il battito del cuore di questa città, che però, a dispetto delle profonde trasformazioni subite, continua a trasmettere un senso di condivisione e rispetto tra le diverse anime che la compongono. Se è vero quindi che il complicato ‘900 - e in particolare la guerra degli anni ’90 – l’ha profondamente segnata e ne ha indebolito la grande tradizione di convivenza multiculturale, questa sua natura speciale continua a dare forma al modo di pensare e al vivere quotidiano dei suoi abitanti.

Ogni 31 maggio a Prijedor si commemora la brutale pulizia etnica del 1992. Uno sguardo da vicino su questa cittadina europea, che rimane profondamente ferita

di Edvard Cucek

Trent’anni fa una giunta militare guidata dai serbo-bosniaci prese il potere in tutta la municipalità di Prijedor (Bosnia nord-occidentale) dopo aver rovesciato il governo legalmente eletto alle prime elezioni democratiche della Bosnia Erzegovina indipendente. Ai cittadini non serbi della municipalità di Prijedor venne imposto di segnare le proprie case con un lenzuolo bianco e quando uscivano di casa di indossare sul braccio una fascia bianca. Fu il primo passo verso la pulizia etnica che si scatenò di lì a poco… Questa è la storia.

È una storia che parla di tre campi di concentramento nella zona di Prijedor: Keraterm, Omarska e Trnopolje. Civili uccisi 3176, di cui 256 donne e 102 bambini. I dati non sono definitivi. Definitivo è che per il momento quelle persone non hanno una dignità nemmeno da morti. Una lapide. Un monumento. Un posto dove poter lasciare i fiori almeno quando i resti della vittima non sono ancora stati identificati e sepolti. Il 31 maggio di ogni anno, partendo dal 2012, quelli che hanno subito questa tragedia commemorano questa data. I sopravvissuti ricordano i loro morti. Gli altri dicono che non è mai successo e negano. Da dieci anni ormai le autorità serbe locali cercano di ostacolare qualsiasi processo che potrebbe portare finalmente alla condivisione della memoria e a una riconciliazione così auspicata. Una pace giusta.

Un rito che ripetiamo. Un rito che abbiamo fattodiventare punto fermo, ricordo, grido di ribellione. Un rito che vuole tenere vivi nomi dimenticati, persone uccise e gettate in un angolo della memoria.

Ci saremo anche quest’anno per la Giornata Internazionale delle Fasce Bianche. Saremo come sempre in silenzio. Saremo come sempre in un luogo pubblico. Saremo come ogni anno fermi. Reciteremo i nomi di quei 102 bimbi morti in una guerra senza senso, nella Bosnia così lontana nel tempo e nella memoria. Avranno i nomi dei bambini morti in silenzio–senza ricordo–nelle guerre in Siria, nello Yemen, in uno di 34 luoghi dove si combatte. Avranno, quest’anno, anche i nomi dei bambini ucraini uccisi dalla criminale

aggressione russa.

Caro Professore caro,

ti scrivo, ancora una volta.

Questa lettera veleggerà nell’aria fino a raggiungerti nel silenzio dell’universo dove sei approdato. Non posso ignorare il morso di dolore che stringe lo stomaco, al pensiero della morte nonostante la tua lunga complicata vita.

Di recente ho attraversato le dolenti spiagge dell’abbandono della persona amata ed ora il saluto che devo rivolgere a te acuisce il solco della perdita. Delle varie perdite, che si sommano a mano a mano che si devono salutare i volti di quanti hanno intercettato i nostri passi e con cui si sono condivisi pensieri e speranze.

Nel tuo romanzo “Il petalo giallo”1 hai messo in campo lo scambio di lettere tra i personaggi della storia narrata, ribadendo che le lettere collegano, spiegano, fanno affiorare il rimosso, illuminano, aiutano. Tra i protagonisti, Igor a Magda, un tempo le lettere erano state “un dono, di una creatura accorta ma sognatrice e infantile, che l’aveva aiutato a ritornare nel mondo degli esseri umani”, perché l’invio di missive in qualche caso permette di ricucire gli strappi della vita.

Forse anche fra noi, pur in piccola misura, i messaggi scambiati hanno lenito momenti di solitudine. Leggendo le tue narrazioni, ho intercettato tante domande ed è forse da qui che ha preso il via la nostra corrispondenza, fatta di cartoline e di lettere, scritte a mano o battute a macchina, come facevi solitamente, secondo antica usanza. Per questo oggi ti scrivo e, col tuo permesso, condivido pubblicamente alcuni argomenti di cui abbiamo discusso da lontano.

Spero che altri possano raccogliere il testimone e proseguire allargando il cerchio del dialogo intrapreso.

Un abbraccio denso di affetto.

Micaela

di Michele Nardelli

(15 giugno 2022) Se ne osserviamo i tratti, i proclami come la conduzione, la guerra in Ucraina potrebbe apparire come un residuo della storia. Alla virulenza dell'armamentario nazionalistico (dalla sacralità dei confini agli sbocchi sul mare, dal fondo genetico di sangue e suolo alle rivendicazioni di terre che nella storia hanno conosciuto attraversamenti e bandiere di diverso colore) corrisponde una guerra casa per casa, villaggio per villaggio, con l'assedio delle città e la distruzione delle infrastrutture civili e culturali... che fanno rivivere scenari novecenteschi.

Di certo dolore, distruzione e tutto quel che già sappiamo della guerra, che pure non viene indagata a dovere, malgrado accompagni da sempre la vicenda umana come presenza archetipica. Tanto che ogni volta ci si stupisce di quanto possa essere profondo l'abisso.

Talvolta si ha la sensazione che il tempo si sia fermato, come se si stesse riavvolgendo una pellicola consunta, in luoghi che hanno continuato a versare lacrime e sangue nel cuore orientale dell'Europa, di questa Europa così presuntuosa da pensarsi immune nonostante sia stata l'epicentro delle due guerre mondiali e del suo tragico ritorno nella regione balcanica e nell'area caucasica.

Un residuo della storia, dunque?

Carissimi soci di Viaggiare i Balcani

Per facilitare l'organizzazione, chi desidera partecipare è pregato di contattare il Sig. Daniele Bilotta all'indirizzo daniele.bilotta@viaggiareibalcani.net per ricevere il link che gli permetterà di collegarsi alla piattaforma.

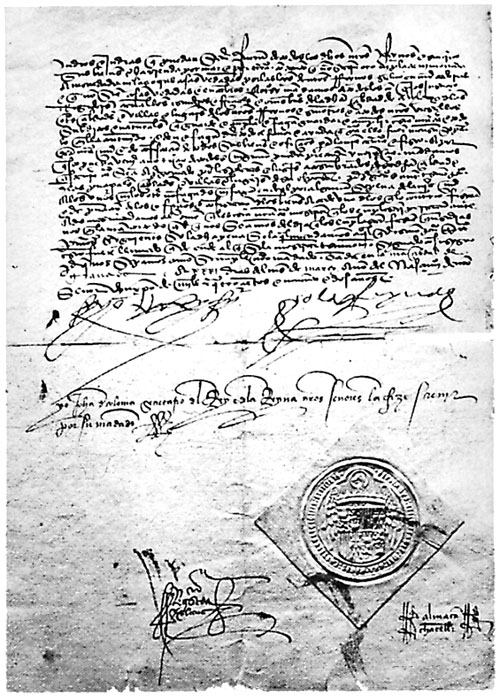

Mercoledì 1 dicembre alle ore 10.00 Michele Nardelli, sullo sfondo del libro fotografico di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli lungo la rotta balcanica (AA.VV. Dal libro dell'esodo - Piemme, 2016), ci propone un'altra storia dell'Europa intitolata "Incontri di civiltà" che fonda le proprie radici nel Mediterraneo, in quel "Movimento delle traduzioni" che da Damasco e Baghdad giunse in Andalusia, diventando una delle fonti più fertili del rinascimento europeo.

I "salotti in città" sono promossi dall'Associazione Trentina Sclerosi Multipla – Centro Franca Martini, Café de la Paix, Circolo Arci e la Portineria de la Paix.

.jpg)