«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Libri

Il rapporto del Censis ci accompagna da decenni, descrivendo il sentire, gli umori, le preoccupazioni del paese. Per la verità si è sempre trattato di una descrizione orientata, corrispondente ai paradigmi del tempo. Ma ciò nonostante capace di cogliere le dinamiche sociali e culturali che covano nel profondo della nostra società.

Negli ultimi anni, gli aspetti che più sono stati messi a fuoco dal Censis erano i processi di spaesamento e di atomizzazione sociale, cui corrispondevano disorientamento, solitudine o paura.

Scorrendo invece il 55° rapporto del Censis presentato nei giorni scorsi emergono due tendenze contrapposte: quella ottimistica (e maggioritaria) della ripresa, che segna una discontinuità rispetto al clima cupo del 2020, laddove gli indicatori - dal numero di persone vaccinate alla crescita del PIL - sorreggono un clima di fiducia riconosciuto anche dagli osservatori internazionali; quella che rivela un crescente deragliamento che il rapporto definisce dell'irrazionalità, laddove si analizzano scetticismi e diffidenza verso i poteri forti.

Sarebbe superficiale ritenere che questa dialettica si possa risolvere considerando che la maggioranza della popolazione è più orientata a guardare con fiducia verso il futuro.

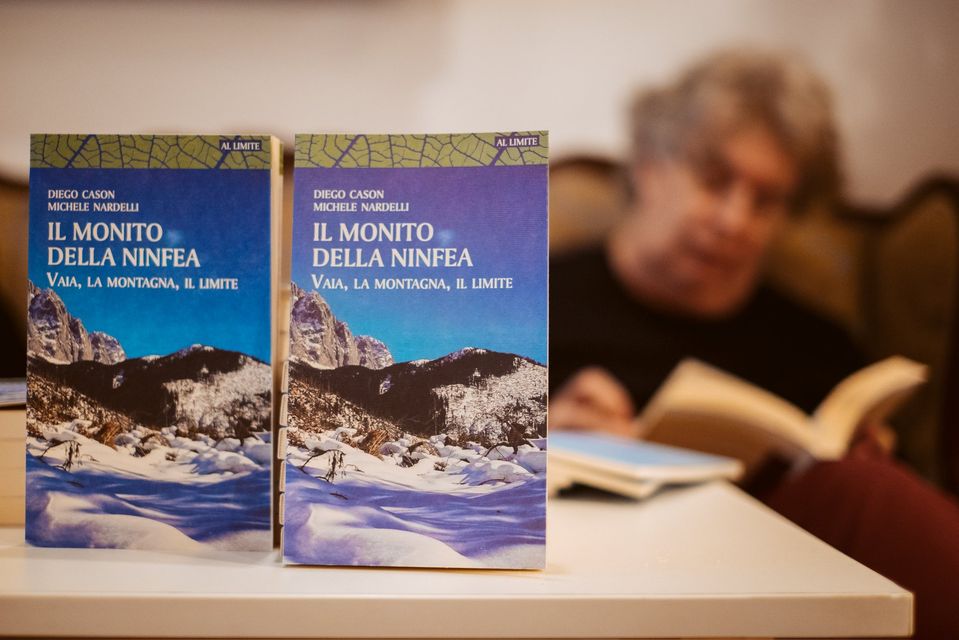

A tre anni da Vaia. "Il monito della ninfea" al Porteghet.

Incontro promosso da ATSM – Centro Franca martini, Café de la Paix, Circolo Arci e la Portineria de la Paix

Continuano gli incontri di "Salotto in città" che nella sua versione autunnale verrà ospitato dagli amici e amiche del Porteghet (in fondo ai Portici di via Suffragio) a Trento.

Il 3 novembre alle ore 10.00 Michele Nardelli ci parlerà del libro “Il monito della ninfea. Vaia, la montagna, il limite”.

2° classificato per il PREMIO LEGGIMONTAGNA 2020 nella sezione Saggistica.

Un libro documentatissimo, ma agile, dedicato al tema degli equilibri, dei disequilibri e dei limiti. Un volume militante che nasce dalla constatazione che è ormai impossibile pensare alla realtà della montagna prescindendo da ciò che è accaduto alla fine di ottobre del 2018. Vaia, infatti, non ha lasciato soltanto segni di devastazione; ha inciso in profondità anche su analisi, riflessioni, capacità progettuali, obbligando a riflettere sugli effetti diretti e indiretti del nostro stile di vita e sulle scelte economiche e politiche che lo reggono. Ogni passaggio è sorretto da cifre e statistiche e accompagnato da citazioni mai casuali che rafforzano il concetto che è necessario uno sguardo globale che superi e dia significato alle analisi specialistiche e alla quantità di dati prodotti dai diversi settori della ricerca scientifica e sappia porre le basi per offrirci la capacità di cogliere le interrelazioni fra i fenomeni che caratterizzano gli squilibri ambientali e che possono influire anche su eventi ancor più drammatici come le pandemie.

Nell'ambito del Monte Bondone Green Festival domenica 29 agosto 2021, con inizio alle ore 11.00, presso il Parco Frà Dolcino e Margherita di Sopramonte, in occasione della Festa del Gusto, un nuovo appuntamento attorno al ciclone tropicale Vaia che ha devastato una parte importante dei boschi e delle foreste dolomitiche.

Sarà l'occasione per riflettere sulla crisi climatica, sugli eventi estremi, sulle previsioni che ci parlano della fine dei ghiacciai alpini e, più in generale, sull'insostenibilità del nostro modello di sviluppo.

Presentazione del Libro di Diego Cason e Michele Nardelli “Il monito della ninfea. Vaia, la montagna, il limite” (Bertelli Editori)

Interviene uno degli autori Michele Nardelli, in dialogo con Federico Zappini, Libreria Due Punti di Trento.

Sabato 28 agosto 2021, con inizio alle ore 10.00, presso la Malga Valcoperta di Sopra sull'Altopiano della Marcesina (Grigno)

un nuovo appuntamento attorno al ciclone tropicale Vaia che ha devastato una parte importante dei boschi e delle foreste dolomitiche (e l'altopiano della Marcesina più di altre), agli eventi estremi che accompagnano il nostro tempo, al nostro rapporto con la montagna e la natura.

Il monito della ninfea.

Cosa deve accadere ancora per capire che bisogna cambiare?

Intervengono gli autori del libro "Il monito della nifea. Vaia, la montagna, il limite" Diego Cason e Michele Nardelli. In dialogo con loro il giornalista Walter Nicoletti.

Promuove l'incontro l'Orizzonte, in collaborazione con l'Associazione Sisampa.

Vaia

ha plasmato il paesaggio, quello esteriore e quello interiore. Le ferite sono profonde, visibili. Bruciano ancora, come un monito severo. Ci chiedono con insistenza chi vogliamo essere, che montagna vogliamo (continuare ad) abitare. Riambientiamoci, ci siamo detti due anni fa. Riambientiamoci a partire da quelle ferite, mettendoci in ascolto del bosco e chiedendogli cosa ha da dirci, e da darci.

Casarmonica

un sogno possibile e un segno tangibile con cui ridare valore alla montagna a partire proprio da quegli alberi che Vaia ha distrutto. Il nostro cantiere è partito post Vaia e un anno fa abbiamo presentato l’idea, la visione. Il progetto sta prendendo forma e ve lo presenteremo dal palco di risonanza realizzato grazie alla filiera bosco-legno-suono e alla volontà di noi tutti.

A cent’anni

di distanza ripensiamo mimeticamente la nostra relazione con la montagna del post-confine. Con le vette e le selle oggi più che mai spazi di attraversamento, di ibridazione tra saperi, genti, lingue. E con gli abitanti più numerosi di queste sterminate valli, gli alberi, capaci di contenere la fibra che interrompe i sovrumani silenzi delle stagioni.

Lo facciamo con il suono e la musica, linguaggi che non hanno bisogno di traduzioni. Né di interpretazioni. Risonanze mimetiche è l'inizio di un percorso poetico (nel senso etimologico di fare) di riambientazione.

Come stanno i boschi del Trentino dopo la tempesta Vaia? Serata informativa con Diego Cason e Luigi Casanova

Vaia è stata l’evento di maggiore impatto sugli ecosistemi forestali mai avvenuto in Italia. Una tempesta che nella notte del 29 ottobre 2018 ha abbattuto 42.525 ettari di boschi delle nostre meravigliose Dolomiti, con venti che hanno raggiunto una forza paragonabile ad uragani di categoria 3, superando i 190 km/h e versando fino a 700 millimetri di pioggia in 3 giorni in alcune aree.

Con il professor Diego Cason, ricercatore, sociologo del turismo, autore di numerosi libri tra cui "Il monito della ninfea - Vaia, la montagna, il limite", e Luigi Casanova, ambientalista, custode forestale in pensione del Comune di Moena nonché Presidente Onorario di Mountain Wilderness Italia, facciamo il punto della situazione, capiamo errori e responsabilità, gli impatti sull’economia locale ed i modelli di sviluppo turistico sostenibile per il domani.

Mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 21.00, nell’Aula Magna del Polo Scolastico di Moena. Ingresso libero.

Nell'ambito della rassegna «Incontri d'autore 2021» promossa dalla Biblioteca Comunale di Lavarone (in collaborazione con la Comunità di Slow Food per lo sviluppo agrocolturale degli Altipiani Cimbri), giovedì 15 luglio 2021, alle ore 21.00, presso il Centro Congressi ai Gionghi di Lavarone (Tn), si svolgerà la presentazione del libro di Diego Cason e Michele Nardelli "Il monito della ninfea. Vaia. la montagna, il limite" (Bertelli editore).

A conversare con uno degli autori, Michele Nardelli, ci sarà Domenico Sartori, giornalista de "L'Adige"

§§§

Sono trascorsi due anni e mezzo da quella notte di fine ottobre 2018 quando la furia del vento abbatté 42.500 ettari di bosco e foreste dolomitiche. Si trattò dell'evento di maggior impatto sugli ecosistemi forestali mai avvenuto in Italia, cambiando in questo modo il volto di 494 Comuni, per un territorio complessivo di due milioni e 306 mila ettari spalmati sull'arco alpino orientale.

.jpg)

.jpg)

.jpg)