«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

Archivio articoli

Si è spento lo storico e arabista. Un bel ricordo di Simone Casalini

di Simone Casalini *

Basterebbe citare «L’Islam, religione dell’Occidente» (Mimesis), tra i titoli della sua prolifica produzione, per raccontare Massimo Campanini, raffinato islamista, arabista, storico e filosofo. Le intersezioni, gli intrecci erano (e sono) uno dei piani di lavoro frequentati per smontare il sedizioso progetto di alimentazione di una cultura islamofoba che si ciba spesso di spazzatura editoriale.

Non si capacitava, Massimo, dello spazio che viene assegnato sui grandi media a studi, libri o voci prive di autorevolezza. E allora sbullonava queste impalcature ideologiche — di facile impatto per un opinione pubblica che poco sa di islamistica — con i suoi testi che da un lato ci rammentano le profonde connessioni tra «noi» e «loro» in un tentativo di accorciare le distanze e di farci scoprire che quel noi e loro spesso non esistono o hanno contorni indecifrabili; dall’altro accompagnandoci nella profondità del pensiero islamico e della sua struttura sociale, sconfessando i luoghi comuni più resistenti. Come l’associazione tra l’Islam e i regimi teocratici, in cui aveva vita facile a ricordare che «l’Islam non possiede né una Chiesa né un clero a differenza del cristianesimo. Semmai è un cesaropapismo perché l’elemento politico ha strumentalizzato quello religioso, e quasi mai viceversa». E contestava l’identità Islam-terrorismo perché «cela una rappresentazione volutamente monocorde per costruire un nemico».

Care amiche e cari amici,

questa nota viene inviata a tutte le persone che in vario modo hanno partecipato agli itinerari / incontri del “Viaggio nella solitudine della politica” (www.zerosifr.eu).

Un viaggio iniziato nella primavera del 2017 con l'intento di indagare pensieri e politiche attraverso i tanti limes europei e mediterranei che hanno segnato e segnano la storia e il nostro tempo.

C'eravamo ripromessi di concludere questa navigazione nel corso del 2020 ma l'insorgere della pandemia ci ha costretti ad interrompere la programmazione che prevedeva gli ultimi quattro itinerari (Apulia, il ponte verso il vicino Oriente; Andalusia, lungo le tracce del califfato e del Don Quijote; il tratto di mare fra la Sicilia e la Tunisia; I luoghi simbolici del delirio del Novecento, da Verdun e la Ruhr, ad Auschwitz per giungere a Chernobyl). Non sappiamo se nei prossimi mesi ci saranno le condizioni per realizzarli, ma in ogni caso – realmente o in maniera virtuale – quelle strade e quei luoghi rientreranno nelle riflessioni di questa nostra piccola comunità di pensiero.

Perché è forse questo – una piccola comunità di pensiero – l'esito di questo viaggio senza meta. Non necessariamente un pensiero comune, ma un comune interrogarsi sulle categorie con cui leggiamo il nostro tempo e la curiosità verso i percorsi individuali e collettivi che lo abitano. E poi il viaggio, come una forma politica collettiva che, a pensarci bene, ha segnato la storia dell'umanità ma che si è andata smarrendo nei rituali come nella metamorfosi della politica.

di Federico Zappini

Sindaci - Artigiani

L'Italia è Paese per nulla omogeneo, rugoso. Dappertutto e rasoterra, direbbe Giuseppe De Rita, stanno i Sindaci. Di grandi, medie e piccole città. In questi mesi hanno contato i morti, monitorato le condizioni di salute dei loro concittadini, praticato solidarietà, raccolto ansie e rabbie delle comunità che rappresentano. Primo ammortizzatore e massima prossimità della rappresentanza politica.

Le Monde in un recente articolo li paragonava ad artigiani.

Le città della Fase 1 erano silenziose, a loro modo ordinate. Gli attori della vita urbana e un certo modo di vivere (l’abitudine, giusta o sbagliata che fosse) sono usciti dal palcoscenico: le strade, le piazze, i palazzi. Uomini e donne, vecchi e bambini, lavoratori e senzatetto, camminatori silenziosi e frequentatori seriali dei bar, cittadini autoctoni e cittadini in transito si sono chiusi in casa.

Appello dell’Alleanza Slow Food dei cuochi a sostegno della ristorazione di qualità e dei produttori buoni, puliti e giusti

Questo appello nasce dalla rete dei cuochi dell’Alleanza, uno dei più importanti progetti di Slow Food, ma è rivolto a tutti coloro che credono in un futuro basato sulla cura dei territori, sui saperi delle comunità, sul piacere della condivisione. Chiediamo a tutti di mettere la propria firma a fianco di quella dei cuochi, dei contadini, dei pescatori e dei pastori, che sono i primi promotori.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte

Al Comitato di esperti in materia economica e sociale

Al Ministro delle Economie e delle Finanze, Roberto Gualtieri

Al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli

Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini

Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova

Agli Assessori Regionali alla Cultura, al Turismo, al Commercio, alle Attività Produttive e all’Agricoltura

Facciamo parte dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi e gestiamo più di 540 locali in tutta Italia: siamo cuochi di osterie e di ristoranti, di food-truck e di rifugi alpini, siamo pizzaioli e insegnanti di scuole alberghiere.

Con questo appello ci facciamo portavoce anche di altri colleghi ristoratori, molti dei quali raccontati nella guida Slow Food Osterie d’Italia, e di migliaia di agricoltori, allevatori, artigiani. Prendiamo la parola a nome di tutti, perché anche se oggi siamo noi i più fragili, sentiamo l’energia e la passione necessarie per ripartire e avvertiamo la forza che deriva dall’essere parte della rete di comunità solidali di Slow Food.

Nel 2019 sono stati spesi nel mondo quasi 2 mila miliardi di dollari in armi, mentre il bilancio dell’Oms è di poco più di due. In Italia aumentano le spese militari e, nel pieno dell’emergenza Covid-19, si conferma il programma d’acquisto degli F-35 ed è in arrivo una legge da 6 miliardi di euro in armamenti.

di Giulio Marcon *

(29 aprile 2020) Il nuovo Rapporto annuale del SIPRI, il prestigioso istituto svedese di ricerca sulla pace e il disarmo, ci dice che nel 2019 sono stati spesi 1.917 miliardi di dollari per le armi e la difesa. Nello stesso tempo il bilancio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) è di poco superiore ai due miliardi di dollari, lo 0,11% di quanto si spende per le armi.

Si è paragonata – sbagliando – la pandemia del coronavirus a una guerra. Sta di fatto che per le guerre vere o inesistenti si spendono migliaia di miliardi di dollari e per difenderci a livello globale da una pandemia che sta causando centinaia di migliaia di morti si danno all’organismo globale che dovrebbe coordinarci e intervenire solo le briciole. Il bilancio dell’Oms è basato su contributi volontari e in parte sono privati: il secondo finanziatore dell’Organizzazione è la Fondazione Bill e Melinda Gates.

di Emilio Molinari *

Un vento a 150 km/h, lo schianto di un bombardamento e l'inimmaginabile. 42500 ettari di bosco, cancellati. Cancellata la storia di luoghi. Una cultura millenaria come quella della montagna e delle sue comunità, già spopolate o stravolte dalla modernità e dagli stili di vita consumistici, perde un pezzo, ma lo perdiamo tutti. Questo sta scritto nel libro “Il monito della ninfea” di Michele Nardelli e Diego Cason.

Perdiamo ossigeno, perdiamo lavoro di cura del territorio, perdiamo bellezza, perdiamo piaceri tutti nostri, che non si comprano in un centro commerciale, come camminare soli in un bosco, mentre il tuo cervello è libero di far volare i tuoi pensieri, perdiamo profumi, leggende, canzoni.

Sul disastro della tempesta Vaia, gli autori ci danno dati e cifre, mischiando ambiente, economia e dolorosi sentimenti. Scandagliano il disastro per andare oltre, ne descrivono le interconnessioni con il mondo globalizzato, con il clima e il riscaldamento dei mari, con i disastri precedenti e quelli che si annunciano, evidenziano quel vento, nella metafora del famoso “battito delle ali di una farfalla” che qui si vede, si materializza, si ripercuote a migliaia di chilometri, sui mercati globalizzati del legno il cui prezzo precipita e qualcuno si arricchisce a dismisura e altri si impoveriscono.

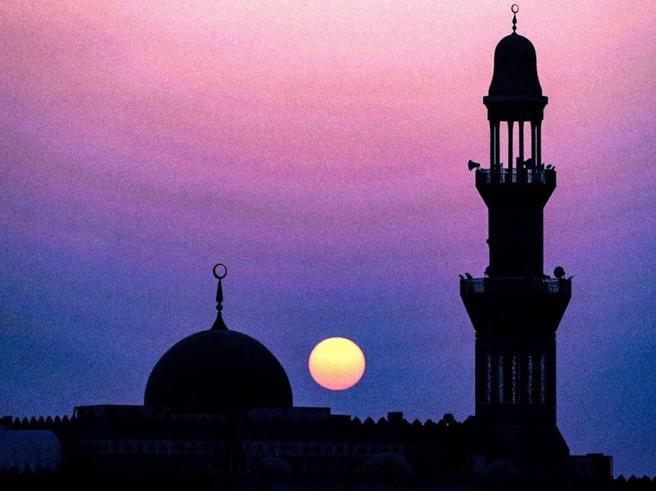

Un'agenda di liberazione su cui musulmani e musulmane dovrebbero impegnarsi.

Conversazione con il sociologo Adel Jabbar, a cura di Giovanni Sarubbi

Qualche giorno fa ho ospitato su questo blog una prima conferenza dell'amico Adel Jabbar dal titolo "L'infinita notte araba. Dispotismi, conflitti e disordine", nella quale veniva analizzato il contesto geopolitico del vicino Oriente a partire dalla conclusione della prima guerra mondiale ad oggi. Una storia di colonialismo, sfruttamento, istanze di liberazione e di regimi fantoccio e dispotici. Guerre in nome dello scontro di civiltà e primavere soffocate.

Ora un nuovo appuntamento online su un tema culturale e religioso, molto spesso oggetto di banalizzazione. Un tema, il Ramadam, affrontato sotto sguardi diversi in una serie di conversazioni rivolto non solo al mondo arabo che vive in Italia ma più in generale al confronto interreligioso. Fra questi lo sguardo di Adel Jabbar, per un'analisi storica, culturale ma anche sociale dell'Islam contemporaneo. Il mese di Ramadan come spazio di conoscenza e riflessione.

Con una specifica attenzione al tema delle guerre contemporanee che trova nel mondo arabo, in particolare dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri, uno dei principali teatri.

Un stimolo davvero molto interessante, che potete trovare qui https://youtu.be/uU4fEk1V6JI

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi