«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

Biblioteca

Aleksandar Hemon

Il progetto Lazarus

Einaudi, 2010

In ogni luogo, fuori posto

di Michele Nardelli

Era lì, su uno scaffale. Attendeva che trovassi il tempo per prenderlo fra le mani. Ogni libro è per me un oggetto animato, che chiede rispetto, che cambia nel tempo perché diversi sono i tuoi occhi, che si arricchisce dei tuoi appunti e diviene - ben oltre l'acquisto in libreria, dettato in questo caso dal richiamo balcanico - qualcosa di tuo. Quando ancora questa relazione non è cominciata, rimane lì, in attesa di appartenere a qualcuno. Poi accade che in un locale pubblico della mia città, venga fuori il nome di Aleksandar Hemon come possibile testimone di un incrocio di sensibilità, fra vecchie migrazioni austroungariche e moderni sguardi balcanici. E allora quel libro inizia la sua nuova vita.

Natasha Radoji-Kane

Ritorno a casa

Adelphi, 2003

Halid ha molti conti in sospeso. Dalle trincee di Sarajevo è tornato con una reputazione da eroe, un incubo ricorrente e parecchio denaro di origine poco chiara. Per sbarazzarsi della prima gli basterà una battuta di caccia con due amici d'infanzia, finita sparando con armi da guerra agli unici animali sopravvissuti nei boschi intorno al villaggio – i gufi. Per non vedere più quella ragazza cadere al rallentatore, colpita a morte, sarà forse sufficiente smettere di dormire. Ma liberarsi del denaro, o moltiplicarlo – ed è il denaro con cui Halid vorrebbe riscattare il suo amore di un tempo, ora ostaggio di una donna e di una storia crudele – risulta più difficile. L'unica soluzione sarà rischiare tutto in un'estenuante partita a carte, fra puttane adolescenti e violinisti impazziti, contro l'avversario più temibile, il re degli zingari locali. Il ritorno a casa di Halid si consuma così in tre giorni freddi, fangosi e febbrili, che in questo suo primo, straordinario libro Natasha Radoji-Kane racconta attenendosi rigorosamente ai fatti e lasciando che dai gesti, dalle parole e dai silenzi dei personaggi si sprigioni il fantasma di un paesaggio – la Bosnia consumata dall'odio e da una guerra inesauribile – molto più vicino a noi di quanto vorremmo ammettere.

A cura di Roberto Biorcio, Ida Farè, Joan Haim, Maria Grazia Longoni

Massimo Gorla, un gentiluomo comunista

Sinnos editrice, 2005

«Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo. Perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché era solo una forza, un sogno, un volo, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita.

Sì, qualcuno era comunista perché, con accanto quello slancio, ognuno era... come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e, dall'altra, il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo e cambiare veramente la vita.

No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare... come dei gabbiani ipotetici».

Qualcuno era comunista, Giorgio Gaber

Micaela Bertoldi

Intrecci. Stralci di narrazioni familiari sullo sfondo della "piccola" Europa

Fondazione Museo Storico del Trentino, 2014

Protagonisti di questo volume sono solo alcune della piccole "comparse" che hanno animato il grande scenario della storia del Novecento: donne e uomini confusi e dispersi nella grande folla dell'umanità, schiacciati e trasportati dagli eventi come un fiume in piena, ma al tempo stesso ricettori e trasmettitori attenti di quanto intorno a loro stava accadendo. Ed è quanto viene proposto dall'autrice che, in uno stile proprio più alla letteratura che alla storiografia, con un'attenta scelta di espressioni, citazioni e ricordi recupera e collega fra loro non solo i tasselli di tante "microstorie" familiari, ma i tratti fondamentali di quell'universo d'intense emozioni che si celano nel passato di tutta la "gente comune". Ne scaturisce una rappresentazione che, al pari di quella offerta da ben più illustri personaggi, appare il completamento di un mosaico altrimenti povero di sfumature.

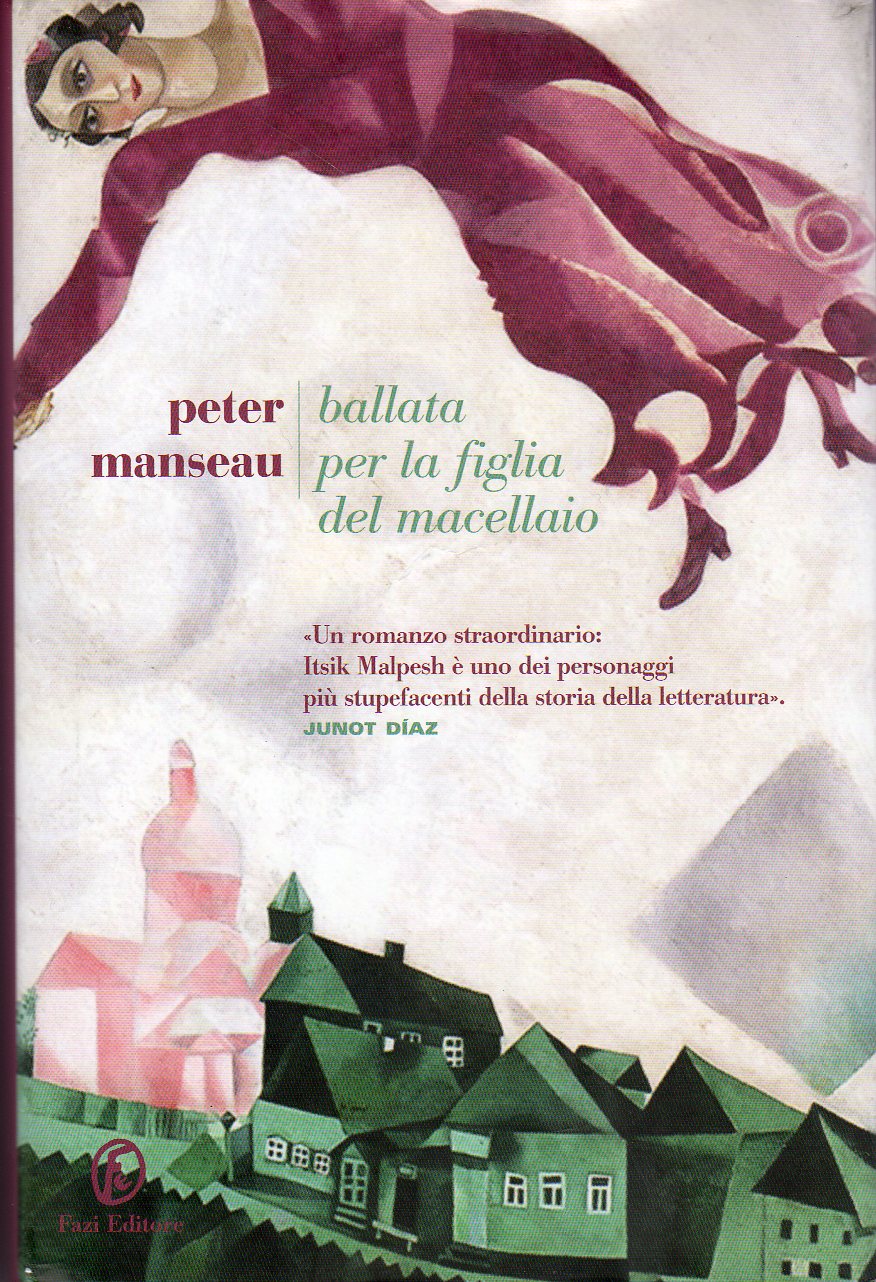

Peter Manseau

Ballata per la figlia del macellaio

Fazi Editore, 2009

"Una fiaba ironica e lieve sul valore della vita e della letteratura"

«Ho capito che il fanatismo e la terra si nutrono a vicenda. Prima avevamo la Terra Promessa, la desideravamo ardentemente; quando la ottenemmo, lottammo per tenercela. Non avrei mai creduto che avrei detto una cosa simile, ma dopo aver combattuto per essa, e dopo averla lasciata, non credo che la desidererò più. Mi sembra quasi che starne lontani sia la cura per quella particolare forma di pazzia».

Ugo Morelli

Il conflitto generativo

Città nuova, 2014

È possibile guardare e vivere il conflitto come fatto positivo? Nel suo saggio “Il conflitto generativo” pubblicato da Città Nuova, Ugo Morelli ci introduce ad approccio nuovo ed originale.

Nel linguaggio di ogni giorno e non solo, quando si dice conflitto si intende guerra. Guerra e violenza, pertanto, restano egemoni su vari piani e in particolare nel linguaggio ordinario e nella narrazione storica. Sono proprio la parola “conflitto” e le fenomenologie che essa indica a non avere cittadinanza nel linguaggio e nella prassi. Il conflitto, infatti, è costantemente confuso con la guerra. Quando si dice conflitto, di solito, si intende guerra, indifferentemente.

Non emerge una domanda di conoscenza rispetto alla distinzione tra guerra e conflitto. Né si afferma ancora il bisogno di conoscere rispetto agli incontri tra differenze, culture, interessi, individuazioni e appartenenze diverse, orientamenti e spiegazioni del mondo. Tende anzi a prevalere la negazione. Eppure la conoscenza potrebbe essere la via per riconoscere la generatività del conflitto e la sua distinzione con l’antagonismo e la guerra, con le conseguenti opportunità per la creazione della cooperazione e della pace.

Guido Crainz

Il dolore e l'esilio

L'Istria e le memorie divise d'Europa

Donzelli editore, 2005

«Questo piccolo libro mescola realtà e immaginario, nella convinzione che la traccia di un sogno - o di un incubo - non sia meno reale di quella del solco di un aratro sulla terra. Il suo scopo non è di insegnare la verità, ma di porre domande: domande sul dolore degli altri».

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

.jpg)

.jpg)