«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

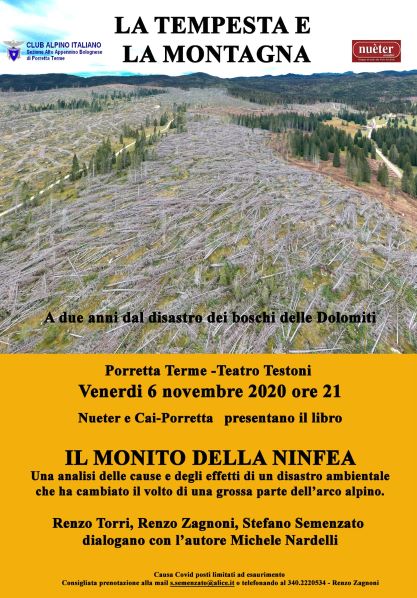

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Cultura

Serena Marcenò

Critica alla cooperazione neoliberale

Resilienza e governanxce nelle politiche di aiuto allo sviluppo

Mimesis, 2018

«In uno scenario globale in cui si dà per scontato che rischi e pericoli vadano oltre le nostre possibilità di controllo, la resilienza entra in gioco, come una sorta di codice di condotta, per responsabilizzare stati fragili e individui vulnerabili, facendo leva sulle loro capacità di adattamento e di assorbimento del danno. L'adattamento è una delle virtù cardinali del neoliberismo e costituisce il nucleo concettuale della significazione politica della resilienza. Gli indvidui devono far fronte ai mutamenti che derivano da un sistema in continua trasformazione, nel quale agiscono senza alcuna rete di protezione, esercitando una logica adattiva che forgia le loro soggettività e le declina secondo gradi diversi di flessibilità. La resilienza è diventata oggi il tratto saliente delle politiche di cooperazione allo sviluppo, nelle quali le forme di abbandono, prodotte dallo smantellamento dei sistemi di welfare e dalla smobilitazione degli organismi internazionali, vengono narrate come strategie di empowerment e di auto-responsabilizzazione».

E' possibile vedere la registrazione della presentazione a questo indirizzo:

https://www.facebook.com/legambientefvg/videos/2979715198798422/

Legambiente Friuli Venezia Giulia promuove la presentazione online del libro "Il monito della ninfea. Vaia, la montagna, il limite" di Diego Cason e Michele Nardelli (Bertelli Editori, 2020)

Partecipano:

Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente FVG

Vanda Bonardo, presidente di CIPRA Italia e Responsabile nazionale Alpi Legambiente

in dialogo con gli autori del libro Diego Cason e Michele Nardelli.

Modera la conversazione:

Emilio Gottardo.

Giusy Diquattro, Adel Jabbar, Gianluca Gabrielli (a cura di)

Paesaggi interculturali nella terra di mezzo

Kanoga edizioni, 2022

di Claudio Tugnoli *

Il tema della convivenza tra persone di diversa provenienza geografica e culturale è antico e sempre attuale. Una società si compone inevitabilmente di persone che hanno bisogni e aspirazioni diverse, riconducibili alle differenze di età, di formazione scolastica ed estrazione culturale. Tale molteplicità di soggetti che differiscono in quasi tutto – una molteplicità mobile e in costante trasformazione – è la conseguenza del fatto che gli esseri umani da sempre si spostano sulla superficie del nostro pianeta, sfidando i muri, i fili spinati, il mare in burrasca.

E coloro che erigono palizzate posticce in nome della necessità di difendere l’identità di chi vive all’interno di quei confini, ignorano o fingono di ignorare che l’identità non è un monolite, ma il risultato di una stratificazione millenaria e mai conclusa; che i confini non hanno alcuna ragion d’essere, sono invisibili, come dimostra la facilità con cui possono essere varcati a dispetto di tutti i divieti del mondo; e che in sostanza lo spostamento degli esseri umani da un luogo all’altro è un processo fisiologico inarrestabile, parte integrante dell’orizzonte esistenziale di ogni essere umano, il quale avverte la necessità di procedere oltre, di muoversi e sperimentare luoghi diversi.

L'evento è stato cancellato causa pandemia e rinviato a primavera

A due anni dal disastro nei boschi delle Dolomiti

Neuter e CAI - Porretta presentano il libro di Diego Cason e Michele Nardelli

"Il monito della ninfea" (Bertelli Editori, 2020)

Un'analisi delle cause e degli effetti di un disastyro ambientale che ha cambiato il volto di una grossa parte dell'arco alpino.

Renzo Torri, Renzo Zagnoni, Stefano Semenzato dialogano con uno degli autori, Michele Nardelli.

Causa Covid posti ad esaurimento. Consigliata prenotazione alla mail s.semenzato@alice.it o telefonando al 340 2220534 (Renzo Zagnoni)

Nell'ambito della Scuola Penny Wirton, lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 14.00, presso il Convento dei Cappuccini in via della Laste 3 a Trento, incontro formativo sul tema "Chi siamo noi? Chi sono io? Identità in divenire", con Michele Nardelli.

A cura di Pop, idee in movimento

Roma può rifiorire

Il volume è frutto di un processo di elaborazione collettiva che POP ha intrapreso a partire dall'incontro del 12 settembre 2020 svoltosi alla Tenuta della Mistica (Roma), con quattro gruppi di lavoro tematici per la sua redazione partecipata.

***

Roma, primi giorni di luglio 2017. Difficile immaginare come un “Viaggio nella solitudine della politica” possa trovare cittadinanza in una città dove tutto sembra ruotare attorno ai palazzi del potere. Anzi, dei poteri, anche quelli piccoli piccoli ma non per questo meno insidiosi.

Cercheremo di starcene alla larga, non perché non possano essere interessanti e nemmeno per snobismo, ma perché chi ci ha vissuto per qualche anno già ne conosce le immutabili liturgie e l'aria stagnante. Percorriamo altre strade, per raccogliere parole e immagini di una Roma che non ti aspetti. Difficili persino da immaginare senza un moderno Caronte che ci aiuta ad accostarci a luoghi e personaggi che la cronaca ufficiale generalmente non sa vedere.

Occorre curiosità e un tempo disteso che puoi anche “perdere”, preferire la polvere piuttosto che i salotti buoni, le smentite alle conferme. Ne verranno fitte pagine di diario1.

Con Ugo Morelli da diverso tempo condividiamo un percorso di riflessione e ricerca che è allo stesso tempo culturale e politico.

Sono felice di ospitare in San Martino una presentazione/anteprima del suo nuovo libro "Empatie ritrovate" (Edizioni San Paolo).

Se il Covid19 è stato un evidenziatore di questioni che già dovevano essere chiare alla nostra osservazione oggi è urgente riconoscere i tratti di una progettazione inedita della convivenza umana.

Le città (e le comunità che le abitano) possono essere luoghi di sperimentazione e innovazione.

Chi ha voglia passi pure. Ne parliamo insieme.

Federico Zappini