«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Cultura

Venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 20.30,

presso la Sala del Centro Polifunzionale di Pieve Tesino

ci sarà la presentazione del libro di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli

«Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa»

(DeriveApprodi, 2024)

In dialogo con uno degli autori, Michele Nardelli, ci saranno

Sofia Farina, presidentessa di Protect Our Winters Italia, fisica dell’atmosfera e membro della delegazione trentina che è stata alla COP28 a Dubai

Paolo Zanella, consigliere provinciale del Trentino.

Sabato 16 dicembre 2023, intorno alle 11.00, ci vediamo alla libreria “due punti” di Trento (via San Martino 78).

Lo faremo in primo luogo per brindare al Premio speciale Dolomiti Unesco assegnato a “Inverno liquido” nella rassegna “Leggimontagna 2023” e alle 100 presentazioni sin qui realizzate da quando, esattamente un anno fa, il libro è uscito. Mettendo in moto una comunità di pensiero e di scrittura di cui parleremo più diffusamente nell'evento previsto al Muse il prossimo 20 dicembre (https://www.michelenardelli.it/commenti.php?id=5037).

Sarà anche l'occasione per acquistare il libro (per chi non l'avesse ancora fatto) oppure per farne un dono ad una persona che pensate possa esserne interessata o a chi anche l'acquisto di un libro può risultare problematico.

Eredi di una grande civiltà che guardava al futuro, gli arabi possono riappropriarsi del proprio destino. A patto di liberarsi della cultura del vittimismo. E di fare i conti con quella modernità che molti continuaano a vivere come una minaccia.

Samir Kassir (Beirut, 1960-2005) ha animato per due decenni la vita intellettuale e politica libanese. Nel 2005 ha ispirato la “primavera di Beirut”, il movimento di massa che ha condotto alla liberazione del Libano dalle truppe di occuupzione siriane. Un impegno che ha pagato con la vita, venendo assassinato il 2 giugno 2005 in un attentato. Questo è il suo ultimo libro, il suo testamento politico.

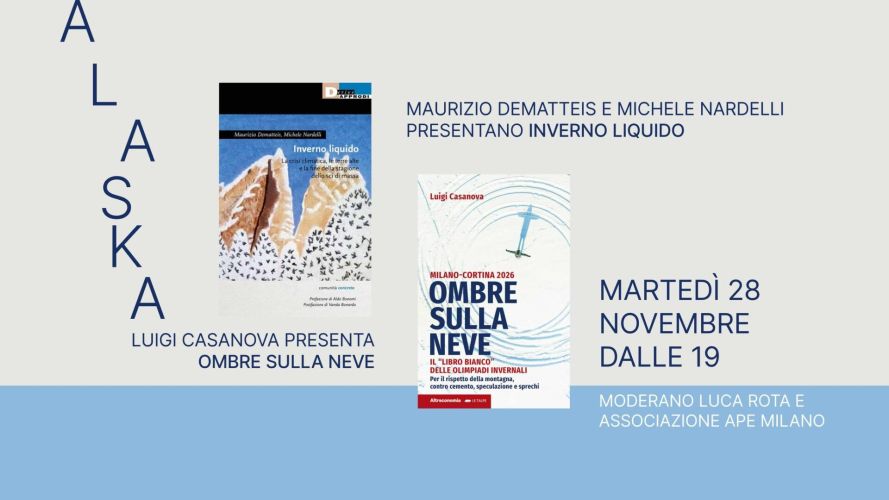

Martedì 28 novembre dalle ore 19.00, presso la Libreria Alaska di Milano (Via Carli 39) si svolgerà la presentazione dei libri

Inverno liquido.

La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa

(DeriveApprodi) e

Ombre sulla neve.

Il “libro bianco” delle olimpiadi invernali

(Altreconomia)

Interverranno Maurizio Dematteis, autore di Inverno Liquido e Luigi Casanova, autore di Ombre sulla neve.

Moderano Luca Rota e Associazione APE Milano.

Inverno liquido: Che impatto ha avuto il modello di industrializzazione turistica della montagna italiana costruita intorno allo sci di massa dalla seconda metà del Novecento? Un racconto polifonico, corredato da un’ampia rassegna di dati, della complessa metamorfosi indotta dall’Antropocene, che ha nelle terre alte alpine e appenniniche uno straordinario e articolato laboratorio di una modernità costretta, causa il progressivo esaurirsi della materia prima che sosteneva le sue stesse logiche estrattive, a fare i conti con i limiti che i cambiamenti climatici impongono alla logica degli investimenti che ne stanno alla base.

Ombre sulla neve: un’inchiesta sui Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Perché si può amare lo sport ma raccontare come questo “grande evento” – al pari di altri in passato – abbia un impatto devastante sul territorio alpino e i suoi abitanti.Questo libro, infatti, con la forza dei fatti e dei numeri, smentisce la favola dell’Olimpiade “a costo zero e sostenibile” e denuncia l’assenza di una valutazione ambientale complessiva a livello nazionale e di un confronto aperto con cittadini e associazioni ambientaliste.

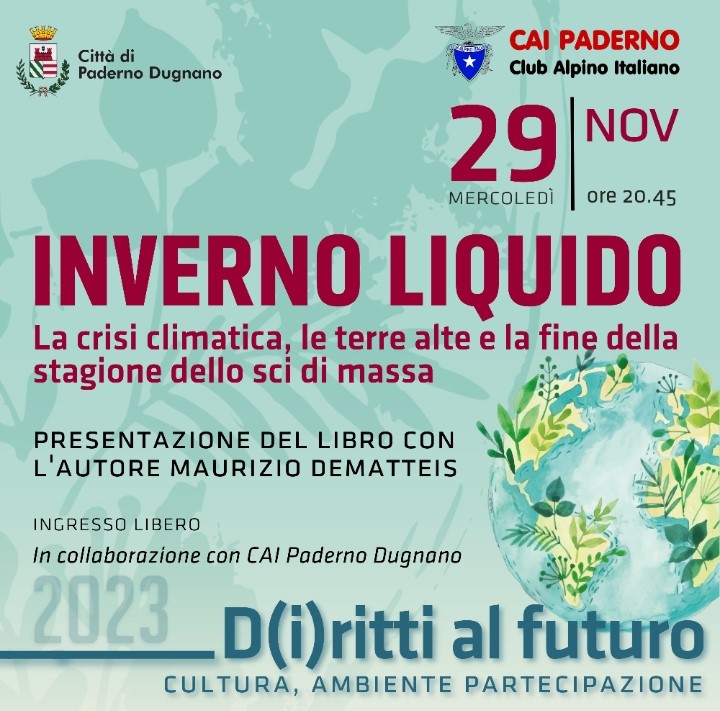

Per iniziativa della sezione del CAI di Paderno Dugnano

mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 20.45

presso la Biblioteca Tilane in Piazza della Divina Commedia a Paderno Dugnano

si svolge la presentazione del libro di Maurizio Demtteis e Michele Nardelli

INVERNO LIQUIDO

La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa

(Derive Approdi, 2023)

Premio speciale Fondazione Dolomiti Unesco della Giuria di Leggimontagna

Alla presentazione partecipa l'autore Maurizio Dematteis

(23 febbraio 2021) Si è spento stamane Franco Cassano, il grande maestro del pensiero meridiano.

«La chiave sta nel ri-guardare i luoghi,

nel duplice senso di di aver riguardo per loro

e di tornare a gardarli.

Lo smarrimento è grande

ma forse la strada per sfuggirgli è,

come la lettera rubata,

davanti agli occhi, in qualcosa che abbiamo sempre saputo

e non abbiamo mai osato dire»

Grazie Franco.

Vito Teti

Quel che resta

L'Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni

Donzelli Editore, 2017

«Mentre scrivo queste righe, il campanile di Amatrice cade sotto la forza del terzo terremoto che ha colpito, in meno di sei mesi, i paesi dell’Italia centrale. L’immagine del campanile viene riproposta ossessivamente. È una sequenza che angoscia e che però chiede di essere guardata e riguardata. Le immagini delle rovine, le visioni dei vuoti, delle assenze, dei luoghi a cui è stata sottratta la vita sono immagini perturbanti di cui abbiamo bisogno».

Scrive così Vito Teti, nell’incipit di questo libro che riannoda il filo di una riflessione iniziata quindici anni fa con Il senso dei luoghi, un saggio che ha dato vita a un vero e proprio filone a cavallo tra antropologia, reportage, letteratura e fotografia. Nell’immagine del campanile di Amatrice, Teti scorge un mondo ben più vasto, che va anch’esso inesorabilmente franando. Mentre i grandi agglomerati urbani si preparano a ospitare la gran parte della popolazione mondiale, interi territori si spopolano. E lo spopolamento è la cifra delle aree interne di numerose regioni d’Italia e d’Europa.