«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Mondo

"The battle of Chernobyl" del regista Thomas Johnson

Trantaquattro anni fa. Ricordo perfettamente quei giorni, la sensazione di inquietudine mentre, nei giorni immediatamente successivi di quel 26 aprile 1986, quando il vento e poi la pioggia riversarono l'onda lunga della nube tossica nelle nostre vite e di cui oggi i ricercatori trovano tracce persistenti nei ghiacciai alpini in scioglimento.

Trentaquattro anni fa percepimmo in maniera tangibile quale fosse il significato della parola interdipendenza. Oggi, trentaquattro anni dopo, in molti ancora parlano di sovranità, senza rendersi conto che i confini sono solo una nostra invenzione. Oggi, in piena pandemia Covid 19, ancora pensiamo che il modello di sviluppo della crescita illimitata non possa avere alternative. E che possiamo farcela da soli.

La visione del documentario di Thomas Johnson "La battaglia di Chernobyl" (Francia, 94’, 2006), forse il miglior documentario sull’incidente nucleare, assai poco conosciuto e trasmesso nel nostro paese, risulta molto istruttiva per comprendere che cosa significa la cieca fiducia nel progresso.

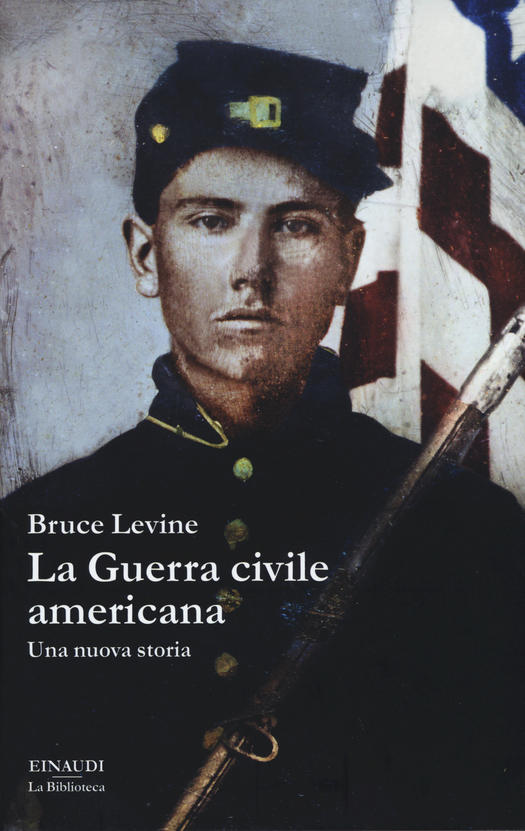

Bruce Levine

La Guerra civile americana

Una nuova storia

Einaudi, 2015

«Nel 2008 Barack Obama viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Per la prima volta un uomo con la pelle del colore degli schiavi guida il più potente paese al mondo, dove pure vigevano fino agli anni '60 leggi segregazioniste. Cambio di scena e nel 2016 al suo posto sale alla Casa Bianca Donald Trump, espressione nemmeno troppo nascosta del white pride, l'orgoglio bianco. Com'è potuto accadere?

Guardando in quali Stati dell'Unione Trump ha avuto la maggioranza, emerge una geografia politica non dissimile a quella che nel 1861 portò alla Guerra di secessione americana. Alabama, Arkansas, Carolina del Nord e del Sud, Florida, Georgia, Louisiana, Mississipi, Texas e Virginia rappresentavano l'America profonda che si batteva contro l'abolizione dello schiavismo, molto diffuso proprio al sud.

Oggi questi stessi Stati hanno permesso l'elezione di Trump, esprimendo un orientamento politico-culturale conservatore quando non apertamente razzista. E' sempre in questi territori, tra l'altro, che il richiamo alla sicurezza personale si traduce nel maggior indice di diffusione delle armi da fuoco. Diverse possono essere le ragioni – dalla struttura economica a quella demografica – ma tra esse va tenuta in considerazione la mancata elaborazione delle vicende storiche, tanto della pulizia etnica verso le popolazioni native quanto della segregazione razziale».

Mauro Cereghini, Michele Nardelli

“Sicurezza” (Edizioni Messaggero, 2018)

Ora, con l'approssimarsi delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America e di fronte al clima di scontro senza esclusione di colpi che polarizza non solo la campagna elettorale ma anche l'elettorato nordamericano, ho cercato di approfondire una delle pagine più tragiche della pur breve storia di quel paese, considerato che quella più antica e profonda è stata praticamente cancellata dai coloni europei. Parlo della guerra di secessione o, come viene chiamata negli USA, della guerra civile americana che dal 12 aprile 1861 al 23 giugno 1865 provocò più di un milione di morti. Una guerra che anticipò – nel rapporto fra tecniche belliche e rivoluzione industriale (l'introduzione delle armi automatiche) – il secolo degli assassini.

Un numero speciale del settimanale Vita Trentina è in edicola da giovedì 9 aprile 2020. Si intitola “Nella stessa barca”. Scrive Vita Trentina:

«La preghiera di papa Francesco “in tempo di epidemia”, in piazza San Pietro, ha colpito credenti e non credenti. Abbiamo chiesto un contributo di riflessione a partire da quelle parole e da quei gesti a quindici amici del settimanale: Stefano Zeni, Comunità monastica Piccola Fraternità di Pian del Levro, Ivan Maffeis, Claudio Bassetti, Micaela Bertoldi, Michele Nardelli, Maria Teresa Pontara Pederiva, Ruggero Valentini, Maurizio Gentilini, Andrea Tomasi, Silvano Zucal, Piergiorgio Bortolotti, Antonia Menghini, Paolo Rasera, Nadia Scappini».

“Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti”.

Papa Francesco, 27 marzo 2020, momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia

Per leggere queste riflessioni potete accedere gratuitamente al settimanale VT a partire da questo link: http://vitatrentina.ita.newsmemory.com/

di Michele Nardelli

Le carte geografiche corrispondono alle visioni del tempo. Così per secoli abbiamo immaginato che la nostra parte di mondo fosse più rilevante di quel che era nella realtà, come a rendere oggettivo il dominio sul resto del pianeta. Non era solo la storia ad essere scritta dai vincitori, anche la geografia seguiva tendenzialmente questa logica. Storia e geografia corrispondevano del resto ad un umanesimo narciso e povero di mondo, intento – nella sua ipocrisia – a proclamare un diritto internazionale asimmetrico e largamente inesigibile.

La Carta di Peters (1973) ha incominciato a raddrizzare le cose, rispettando le dimensioni reali dei continenti, le proporzioni, le distanze, compresa la colorazione degli Stati non più riconducibili ai possedimenti coloniali. A venir messe in discussione in maniera evidente, oltre alle carte, era la pretesa oggettività dei geografi, a testimonianza del fatto che la geografia è una materia viva, in continuo divenire ed in stretta relazione – come ogni sapere – al carattere multidisciplinare della conoscenza. Malgrado ciò, ancora oggi è la Carta di Mercatore (1569) ad essere quella di maggior uso comune. Ed un neocolonialismo a colorare di fatto nuove egemonie.

di Fulvio Scaglione *

Per il presidente degli Stati Uniti eliminare un generale iraniano è un ottimo sistema per trasformare il tentativo di impeachment in un atto antipatriottico. Ora chi lo accusa passerà per traditore dell'America. E intanto in Libia si muove dietro le quinte Erdogan. Il Medio Oriente è ormai una polveriera

A quanto pare, nemmeno la terribile “lezione” del massacro siriano riesce a far rinsavire i potenti. Altre guerre per procura si annunciano, altre stragi di civili si preparano per un 2020 che comincia esattamente da dove era crudelmente finito il 2019. I droni americani hanno ucciso, a Baghdad, il generale iraniano Qassem Suleimani, 62 anni, che era il comandante dei Guardiani della rivoluzione ma, soprattutto, l’uomo di fiducia dell’ayatollah Alì Khamenei, la guida suprema dell’Iran, in tutte le situazioni di crisi in cui la Repubblica islamica avesse messo mano: Iraq, Siria, Libano, Yemen. Un colpo durissimo per l’Iran, perché Suleimani che aveva combattuto giovanissimo nella guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein, aveva un’esperienza che lo rendeva quasi insostituibile.

Nei giorni 3 e 4 luglio 2021 si svolgerà a Genova il X Congresso di Slow Food Italia. Circa settecento delegati si riuniranno in parte in presenza e in larga parte in collegamento per dar vita ad un nuovo passaggio che abbiamo chiamato La sfida di un destino comune.

Un orizzonte tracciato nel documento di visione che – insieme agli altri documenti congressuali sulla biodiversità, sull'educazione e sulla advocacy proposti dal Consiglio Nazionale uscente e dalla nuova squadra candidata alla direzione dell'associazione – si propone di declinare il buono, pulito, giusto e per tutti nel contesto di crisi (ambientale, climatica, sanitaria, sociale, demografica, economica ma anche culturale e politica) che investe il nostro tempo.

Una proposta che si rivolge a tutte le persone e le realtà collettive che oggi si pongono criticamente verso un modello di sviluppo palesemente insostenibile e all'origine della sindemia in corso.

Un invito alla lettura.

di Emilio Molinari

(25 ottobre 2019) Rojava, la tentazione è di farne una lettura congeniale alle nostre speranze. C'è chi la vede come un sogno anarchico, come Barcellona del 1936, chi come il sottoscritto, che anarchico non è mai stato, è tentato di vederla come la Comune di Parigi... ma è altra cosa. Rojava è straordinariamente piantata nel nostro tempo: è universalista, ambientalista, femminista e comunitaria, in regioni dove tutto sembra imbarbarirsi. È entrata nella mente e nei cuori di persone in tutto il mondo, di tutte le idee e anche senza idee. Oggi Rojava, è un sacrificio e un lascito a tutta l'umanità. Ha parlato con il linguaggio di un Mondo da salvare... dalla guerra, dalle discriminazioni, dall'intolleranza.

E Rojava non nasce in Siria e non morirà in Siria. Viene dal passato che nessuno ricorda e dal retroterra della lunga lotta di quindici milioni di curdi di Turchia, del PKK, dal suo dibattito interno e dalla sua maturazione nel corso degli anni. Una lotta di decenni non solo armata e per l'autodeterminazione, ma una rivoluzione culturale, emancipatoria di donne e uomini. Fatta anche di politica, fatta di partecipazione alle elezioni, in vent'anni 15 partiti curdi sciolti e ricostruiti. E di governo di grandi città come Dyarbakir, Batman, Van. E tutto ciò in mezzo ad una guerra tremenda, senza incrudelirsi.

.jpg)