«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Mondo

Sentirsi vicini. E dunque meno soli.

Grazie Vinicio.

«E ha visto che per l'uomo

Non può esserci unità

Non una cosa sola

Cattiva oppure buona»

Puoi vedere il video: https://youtu.be/IJMNgoyerak

§§§

Il povero Cristo

è sceso dalla croce

per prima cosa ha appreso

la condizione atroce

Amar la vita e viverla

ed essere felice

Amar la vita e vivere

sapendo di morire

Ma invece di un fratello

vedere nel suo simile

il primo da affogare

se appena è un po’ più debole

di Ali Rashid

E' dal 2011 che la guerra dilania la Siria. Oltre seicentomila morti, lo sfollamento di più della metà della popolazione all’interno del suo territorio e oltre confine, la distruzione di un patrimonio storico e culturale di tutta l’umanità e lo smembramento di un tessuto sociale esito di migliaia di anni di convivenza. Una storia simile a quella avvenuta in Iraq e che continua fino ai nostri giorni, con la differenza che nel caso iracheno era stata una coalizione internazionale a guida nordamericana, fuori dalla legalità internazionale, ad assumere la responsabilità dell’invasione di quel paese con motivazioni risultate in seguito prive di ogni fondamento.

Quanto accaduto in Siria negli ultimi otto anni ha avuto un'origine almeno in parte diversa, laddove le istanze di democrazia che una primavera nonviolenta contro il regime di Assad avevano coinvolto milioni di persone sono state brutalmente represse e lasciate sole da un'opinione pubblica distratta e da cancellerie che si muovono solo a partire dai propri interessi. A partire dai quali hanno invece foraggiato la guerra in un paese chiave della regione, compreso il dilagare dello Stato Islamico, usato per giustificare tale intervento.

Il giorno del sovrasfruttamento delle risorse del 2019 sposta ancora la lancetta dell'impronta ecologica verso l'insostenibilità

***

Il 29 luglio l’uomo avrà utilizzato tutte le risorse naturali dell’intero anno. Questo il risultato delle analisi del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha avviato – e continua a portare avanti – i calcoli per la contabilità delle risorse naturali attraverso l’Impronta Ecologica. Questo indicatore tiene traccia della domanda dell’uomo per le aree biologicamente produttive che forniscono risorse naturali e servizi ecosistemici, come ad esempio cibo, legname, fibre, spazio occupato per le infrastrutture e assorbimento delle emissioni di CO2. Attualmente, proprio le emissioni di anidride carbonica costituiscono il 60% dell’intera Impronta Ecologica dell’umanità.

Il giorno del sovrasfruttamento delle risorse (in inglese, Earth Overshoot Day) segna la data in cui il consumo di risorse da parte dell’uomo eccede ciò che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rigenerare per quell’anno. Negli ultimi 20 anni, il giorno del sovrasfruttamento si è spostato di tre mesi in anticipo nel calendario fino a cadere il 29 luglio di quest’anno, mai così presto dagli anni ’70, quando il mondo ha cominciato a sovra-sfruttare le risorse.

«Tempi interessanti» (93)

«Trattare da pari a pari con l'Europa». Questo afferma Matteo Salvini reduce dagli Stati Uniti dove ha cercato (e trovato) legittimazione politica quale vero capo del governo italiano. Un via libera per scaricare i 5 Stelle e per andare ad elezioni anticipate – si è commentato – ma anche il prendere corpo di un disegno che punta a sgretolare l'Unione Europea...

... Per questo l'Europa deve diventare a pieno titolo lo spazio politico comune capace di includere, di garantire stato di diritto e di federare diffuse forme di autogoverno sovranazionali e regionali, di nuove relazioni di conoscenza, di scambio e di cooperazione con il Mediterraneo e il vicino Oriente da cui è inscindibile. Spazio politico cui adeguare le istituzioni, le forme dell'agire politico, i corpi intermedi.

Sabato 23 marzo 2019 al Bookique, caffè letterario di via Torre d’Augusto, 29, a Trento si terrà la sesta edizione trentina della Festa di Primavera. Coincidente con l’equinozio di primavera, il capodanno persiano – Nowruz, ovvero Nuovo Giorno - è una ricorrenza tradizionale celebrata non solo in Iran e Afghanistan ma anche nelle comunità persiane dei paesi limitrofi e dell’Asia centrale. Nell’intreccio fra cinema, poesia, musica e danza si festeggerà la rinascita, il sorgere di un tempo nuovo. L'appuntamento è a partire dalle ore 17.00 e proseguirà per l'intera serata.

di Francesco Prezzi

(2 marzo 2019) Per inquadrare la grande questione delle trasformazioni dei luoghi in relazione al clima e al peso dell’ingerenza umana sull’ambiente, non è inutile risalire a contesti lontanissimi nel tempo.

In epoca protostorica, individuabile come fase delle gesta umane precedenti alla scoperta della scrittura, l’umanità aveva diretto rapporto con la natura fisica dei luoghi, il Sahara era verde, il ricambio tra piogge e periodi di secche non sbilanciava l’equilibrio naturale.

Di quell’epoca rimangono a testimonianza i disegni rupestri ritrovati dalle ricerche degli archeologi. In quell’ambiente si era evoluta la presenza e l’attività umana fino a giungere alla formazione di grandi città come Cartagine e con la conquista romana di Leptis Magna, entrate nella Storia con la grandezza delle loro gesta e dei loro monumenti. Erano dotate di un’enorme marineria per la quale servivano grandi risorse arboree. Ogni nave aveva bisogno di remi, ogni remo significava un intero albero abbattuto. Per ogni nave, serviva un piccolo bosco dei monti dell’Atlante dai quali provenivano anche gli elefanti con cui Annibale avrebbe attraversato la Spagna fino alle Alpi.

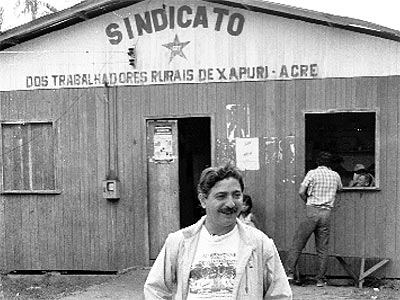

Il sogno dell’alleanza tra uomo e foresta, tra lavoro e ambiente, tra territorio e pianeta, è ancora più urgente e necessario. Non solo nel Brasile di Jair Bolsonaro, ma anche nel nostro paese

di Francesco Lauria

Uno degli slogan vincenti del candidato di destra Bolsonaro, ora presidente del Brasile è stato: “l’Amazzonia è nostra”. Con una lettura superficiale, in altri tempi, questa frase avrebbe potuto essere scambiata per un motto ecologista, un grido contro lo sfruttamento da parte delle multinazionali del più grande polmone verde del pianeta.

Nell’ultimo scorcio di 2018, epoca in cui il nazionalismo del “prima noi-prima io”, trionfa ad ogni latitudine, questa frase assume purtroppo un significato del tutto diverso: lasciateci sfruttare, distruggere per noi stessi, senza i freni inutili degli ambientalisti, siano essi brasiliani o di qualsiasi altro paese.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)