«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

Storia

Gilberto Forti

A Sarajevo il 28 giugno

Adelphi, 1984

Fra le proposte letterarie attinenti all’anniversario dello scoppio della Grande Guerra, segnaliamo A Sarajevo il 28 giugno, opera in endecasillabi di Gilberto Forti. Undici versioni del giorno che (forse) cambiò la storia. Una recensione di Marzia Bona (Osservatorio Balcani Caucaso - Transeuropa)

A Sarajevo il 28 giugno è una raccolta di undici storie che gravitano attorno all’assassinio di Francesco Ferdinando e Sofia Chotek. Ripercorrendo gli eventi della giornata che fece da detonatore alla Prima guerra mondiale, l’attentato all’arciduca – nel quale fu accidentalmente uccisa anche la moglie Sofia – diviene pretesto per scandagliare la figura dell’erede al trono, la sua lunga attesa riempita da passatempi lussuosi, progetti imperiali e imposizioni dettate dall’etichetta di corte. A sua volta, la figura dell’arciduca si fa metafora della complessità e delle fragilità dell’Impero alla vigilia del conflitto che lo portò alla dissoluzione.

Il libro si lascia alle spalle la narrazione ufficiale degli eventi, per dare spazio e voce a personaggi che – in maniera diversa e a vario titolo – furono testimoni delle vicende. Il risultato è una ricostruzione caleidoscopica, che ripercorre antefatti e conseguenze del 28 giugno 1914. La figura dell’erede al trono, al centro della narrazione, diventa emblema dell’Impero, delle buone intenzioni ingessate dal protocollo, del lato umano di un personaggio passato alla storia come tragico emblema di un casus belli.

L'associazione territoriali#europei, nell'ambito del percorso "Fra il non più e il non ancora", ti invita all'incontro "Il secolo che nasce e muore a Sarajevo".

28 giugno 1914. A Sarajevo, nei pressi del Ponte Latino, Gavrilo Prinzip assassina l'erede al trono asburgico Francesco Ferdinando e la moglie Sofia. E' il pretesto che di lì a poco darà il via alla prima guerra mondiale. Sarà “il tempo degli assassini”.

5 aprile 1992, qualche mese dopo l'avvio delle ostilità che porteranno all'esplosione della Jugoslavia, iniziano la guerra in Bosnia Erzegovina e l'assedio di Sarajevo. Durerà fino a tutto il 1995, capitolo infinito di una tragedia che insanguinerà per un decennio il cuore balcanico dell'Europa.

Il Novecento è alle nostre spalle. Ma quanto abbiamo saputo elaborare il secolo nel quale il numero dei morti in guerra risulterà triplo di quelli morti in eventi bellici nei diciannove secoli precedenti? Quanto ci siamo interrogati sulle parole “Arbeit mach frei” che accoglieva l'umanità destinata a passare per i camini? Quanto abbiamo saputo trarre lezione dal delirio novecentesco degli stati-nazione? Quanto abbiamo saputo riflettere sul progresso senza limiti che ha reso questo pianeta insostenibile? E che cosa abbiamo imparato noi europei dalla lezione della “guerra dei dieci anni”?

Atto d’accusa di Ferrandi: «Tanta retorica e memorie contrapposte». "Trentino", 30 giugno 2016

di Elena Baiguera Beltrami *

Che significato può avere oggi il volto tumefatto di Gavrilo Princip, stampigliato sulla bicicletta di un ragazzo bosniaco? Il Che Guevara dei Balcani? Per chi? E soprattutto perché? Nazionalismi che covano ancora sotto le ceneri del secolo breve, iniziato nel 1914 con un conflitto mondiale a Sarajevo e tramontato tra il 1992 e il 1995 di nuovo con l’assedio di Sarajevo?

Era il 28 giugno del 1914 e con il gesto omicida del giovane serbo-bosniaco Gavrilo Princip, nei confronti dell’arciduca Francesco Ferdinando e della arciduchessa Sofia, si accende la miccia del conflitto che manderà in frantumi l’impero austroungarico e condannerà l’Europa ad una carneficina di 16 milioni di morti, più di 20 milioni di feriti e mutilati, tra militari e civili.

Oggi, a 102 anni da quella immensa tragedia, sopra il sogno di una Europa unita, torna a soffiare il vento delle divisioni e dei nazionalismi sul fuoco di nuove povertà, degli ideali traditi, delle migrazioni percepite come minacce al proprio benessere e al proprio status. Difficile però affacciarsi a questo scenario senza capire ciò che è appena passato, senza una “inchiesta” sul 900, definito il secolo con più perdite di vite umane della storia dell’uomo, che possa fornire la chiave per riconoscere le matrici dell’odio prima che si materializzino in ideologie e si coagulino in pensiero collettivo.

Ci ha provato martedì sera, all’ex Convento degli Agostiniani di vicolo S. Marco a Trento, l’associazione “territoriali#europei”, affrontando una indagine sul ’900 moderata da Michele Nardelli, con l’ausilio di tre autorevoli intellettuali: Giuseppe Ferrandi direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, Bozidan Stanisic scrittore bosniaco e Marcello Flores storico del Novecento e docente all’Università di Siena.

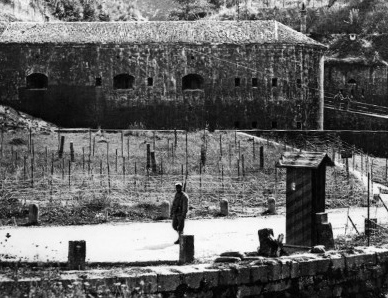

Sabato 28 maggio 2016 il Forum trentino per la pace e i diritti umani, UISP, Centro Astalli, ATAS onlus e Fondazione Museo Storico del Trentino, nell'ambito del progetto UISP "Passi: montagne da attraversare", vi invitano a una passeggiata di condivisione e racconti sul tema dei conflitti e dei confini, dalle montagne trentine alle storie di terre lontane.

La partenza è prevista alle 9.30 per quelli che intendono arrivare a Cadine con i mezzi pubblici (ritrovo presso la statua di Dante in Piazza Dante). Per quelli che preferiscono i mezzi propri, ci si trova direttamente a Cadine al Parcheggio "Fer de Caval" alle ore 10.00.

La giornata prevede: giro del Sorasass in mattinata, pranzo al sacco e visita guidata al Forte di Cadine nel primo pomeriggio.

Accompagna e interviene: Michele Nardelli.

Vi aspettiamo!!

Per maggiori info: http://www.uisp.it/trento/index.php?idArea=654&contentId=736

Il 28 dicembre del 1908, alle 5 e 21 del mattino, un evento sismico di enormi proporzioni si abbatte sulle città di Messina e di Reggio Calabria. I sismografi nemmeno riescono a registrare l'entità precisa della scossa, così forte da farne impazzire i pennini. Lo tsunami e gli incendi che ne seguono faranno il resto. Alla fine il conto delle vittime sarà disastroso: oltre 90 mila morti, metà della popolazione di Messina e un terzo di quella di Reggio. Qualcuno ha scritto che si trattò di un presagio di quel secolo, il Novecento, che con le sue guerre seminò ovunque morte e dolore.

La ricostruzione della tragedia attraverso un documentario della RAI

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qoiEZ0CRCOo

1955 - 2015, il sessantesimo anniversario della "Conferenza di Messina"

Quattro giorni di celebrazioni, conferenze, dibattiti per celebrare il sessantesimo anniversario della Conferenza di Messina e per riflettere sull'Europa (e sul Mediterraneo) del nostro tempo.

La conferenza di Messina si tenne nel 1955, dal 1º al 3 giugno. Fu una riunione interministeriale dei sei stati membri della CECA. Parteciparono alla conferenza i ministri degli esteri dei sei paesi.

La conferenza, iniziata in un clima non particolarmente felice per la recente bocciatura da parte del Parlamento francese dell'accordo sulla CED (Comunità europea di difesa), proseguì non senza qualche difficoltà nei primi due giorni dei lavori, ma sorprendentemente il terzo giorno, alla conclusione della conferenza venne resa nota quella che viene conosciuta come "dichiarazione di Messina" (ovvero Risoluzione di Messina), attraverso la quale i sei paesi enunciavano una serie di principi e di intenti volti alla creazione della Comunità Europea dell'energia atomica (o Euratom) e di quella che diverrà, nel volgere di due anni con la firma dei Trattati di Roma del 1957, il Mercato Europeo Comune (MEC, poi CEE e quindi Unione europea).

Spesso nei momenti difficili dei rapporti tra gli stati membri dell'Unione Europea è stato volto lo sguardo e l'attenzione verso quello spirito, lo spirito di Messina, che animò la conferenza ed i padri fondatori della Comunità Europea che a quella conferenza parteciparono.

Oggi, l’Unione Europea ha bisogno di un nuovo slancio, di affrontare le nuove sfide che la storia ha posto sul suo cammino. Soprattutto, ha bisogno di ripensarsi, partendo dalle sue radici culturali che affondano nel bacino del Mediterraneo con tutte le sue contraddizioni, ma anche con la sua storia millenaria.

(30 aprile 2015) Con la conquista di Saigon da parte del Fronte di liberazione nazionale si concludeva quarant'anni fa una delle pagine più tragiche del Novecento, la guerra del Vietnam.

Il 30 aprile 1975 ebbe fine una guerra durata quindici anni i cui numeri, per quanto approssimativi, ci possono aiutare a comprenderne la dimensione:

- più di sette milioni fra morti e feriti, 4 milioni i civili morti e più di un milione i combattenti vietnamiti;

- sul Vietnam sono stati usati più esplosivi di quelli usati su tutti i fronti durante la Seconda guerra mondiale, oltre un’enorme quantità di armi e defolianti chimici;

- tre milioni saranno i soldati americani che si sono alternati in Vietnam, 58.226 vennero uccisi in azione o classificati come dispersi in combattimento, 303.704 soldati furono i feriti;

-(640x480).jpg)

-(640x480)(1).jpg)

.jpg)

.jpg)