«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»

Manifesto di Ventotene

"La maledizione di vivere tempi interessanti"

La guerra che ci cambia. E le ali dell'angelo della storia impigliate nelle macerie

Sono mesi che non scrivo sulle guerre in corso. Un po' per l'angoscia nel vedere le rovine del progresso. Un po' perché ripeterei più o meno le stesse parole, in larga misura inascoltate.

Partecipo con fatica alle manifestazioni o non partecipo affatto, nemmeno alle attività del Cantiere di pace che pure ho contribuito a costruire. Doveva servire ad evitare che la guerra in Ucraina dividesse le persone più sensibili alla pace, ma non è stato così.

Immaginavamo un'altra agenda, per quanto improbabile con l'intensificarsi del contesto di guerra, proponendoci uno sguardo capace di andare al cuore dei conflitti, un percorso formativo rivolto in particolare al mondo della scuola sull'educazione alla contemporaneità, una diplomazia delle città come condizione per dar vita ad una rete europea di relazioni guardando alla ricostruzione, materiale e non solo...

Primo piano

Comunità. Di aree interne e terre alte, di energia effettivamente sostenibile e solidale, di geografie ecosistemiche per leggere il nostro tempo.

Report sul terzo incontro (in presenza) del Collettivo di scrittura

Matese, 25 - 28 settembre 2025

Il terzo incontro del Collettivo di scrittura nato a partire dalla pubblicazione di “Inverno liquido” si è svolto a fine settembre a Pietraroja (Benevento) e ha visto la partecipazione di Mauro Arnone, Giuliano Beltrami, Micaela Bertoldi, Antonio Cherchi, Maurizio Dematteis, Guido Lavorgna, Alessandro Mengoli, Nino Pascale, Rita Salvatore, Luca Serenthà e chi scrive.

Siamo nel Matese, una delle aree interne del Mezzogiorno che sarà oggetto di indagine nella pubblicazione della Collana di Derive Approdi dedicata all'impatto delle crisi sugli ecosistemi, relativa alla rinascita delle terre alte attraverso il patto politico fra chi sceglie di restare, chi arrivando trova buone ragioni per immaginarvi il proprio futuro e chi sceglie di ritornare dopo una vita realizzata altrove portandosi appresso un bagaglio di esperienze da mettere in gioco.

Sarà il motivo principale che attraverserà questi quattro giorni di immersione in territori spesso segnati dall'abbandono, niente affatto poveri, semmai impoveriti a cominciare da una malintesa idea di modernità e di sviluppo, dalla mancanza di istituzioni di autogoverno e da modelli di sviluppo importati e che avevano e continuano ad avere ben poco a che fare con la ricchezza culturale e materiale di queste terre.

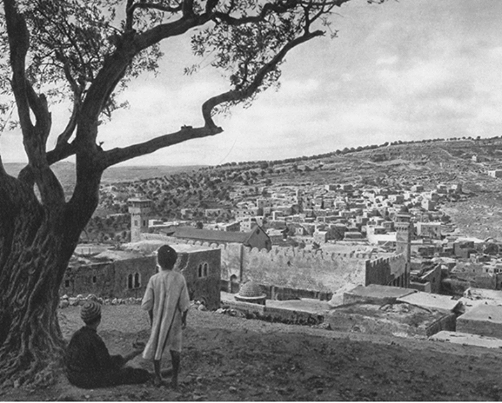

La Palestina di Ali Rashid

Sono quasi cinque mesi che Ali Rashid ci ha lasciati. Un vuoto che, personalmente, avverto forse in maniera ancora più acuta in questi giorni di travolgenti manifestazioni. Che pongono l'ingiustizia come tratto insopportabile di un mondo alla deriva e la Palestina come questione morale del nostro tempo.

Un tempo che per Ali corrispondeva a quello del suo percorso esistenziale. Quella vita che, in un racconto senza ritrosie, avrebbe potuto rappresentare un “romanzo della storia” come lo avrebbe chiamato Predrag Matvejevic. Non un “romanzo storico” per una narrazione spesso retorica del passato, ma «un repertorio di racconti, scene, argomenti», libero di fornire una traccia per quei ragazzi, palestinesi o cittadini del mondo che siano, per orientarsi nella complessità di una vicenda densa di chiaroscuri, eppure tanto tragica da non ammettere esitazioni.

Era diventato il nostro argomento d'incontro. Iniziammo a lavorarci ma poi il dolore per quanto stava accadendo e l'urgenza di stare accanto alla sofferenza della sua gente richiamavano Ali sul palcoscenico della testimonianza che pure sapeva indossare con l'eleganza che gli era naturale. Fino ad esserne travolto.

Rimangono qualche decina di pagine e un po' di appunti per l'indice di un racconto rimasto nelle nostre penne. E frammenti come questo (https://youtu.be/WVXzkv0lDCI) che pure non smettono di emozionarci. (m.n.)

Cerchiamo ancora. La proposta di una comunità di studio a Trento

Lo siamo in tanti e, pur in maniera diversa, si sente in maniera diffusa la solitudine di un tempo nel quale i corpi intermedi arrancano alle prese con la propria sopravvivenza piuttosto che con l'esigenza di comprenderne i motivi: ascrivibili a ragioni diverse, prima fra tutte «un paradigma di “semplificazione” che ci separa illusoriamente dalla natura, ci rinchiude nei confini nazionali, frammenta i saperi, irrigidisce le identità»[1].

Da più persone e trasversalmente alle legittime appartenenze viene il bisogno di riempire questo vuoto, per darsi un tempo disteso e luoghi di studio e confronto collettivo. In passato avremmo forse potuto catalogare questo bisogno come una dimensione prepolitica, ma a chi scrive appare invece in tutta la sua politicità.

E lo è ancora di più in questi giorni, laddove la distanza fra i luoghi che ci ha consegnato il Novecento e il sentimento di indignazione che ha portato in piazza milioni di persone richiede di abitare con intelligenza lo spazio fra il “non più” e il “non ancora”. Da quando Gaza – come ha scritto Alessandro Baricco – è divenuta una soglia invalicabile e il nome di un certo modo di stare al mondo.

Da qui la proposta di una Comunità di Studio, come forma di resistenza e di rinnovamento culturale che considera l'apprendimento permanente lungo l'intero arco della vita essenziale per essere presenti al proprio tempo.

«Inverno liquido». Il calendario aggiornato delle presentazioni. Sono 137 quelle realizzate.

«Non ci si salva da soli. Occorre incrociare gli

sguardi, condividere le conoscenze, tessere le

trame di alleanze ampie e plurali, dando vita

a sempre più strutturate comunità di pensiero

e azione. Per essere interpreti di un cambio di

paradigma non più rimandabile. Per pensare

insieme il mondo a venire. Questo libro va

inteso come un numero zero, il primo passo

di un collettivo di scrittura attorno ai nodi del

passaggio epocale che stiamo attraversando».

Nel gennaio 2023 è uscito il libro di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli “Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa” (Derive & Approdi, Roma, 300 pagine, 20 euro), lavoro arricchito dalla prefazione di Aldo Bonomi, editorialista del “Sole 24 ore”, e dalla postfazione di Vanda Bonardo, presidente di Cipra Italia e responsabile della Carovana dei ghiacciai di Legambiente.

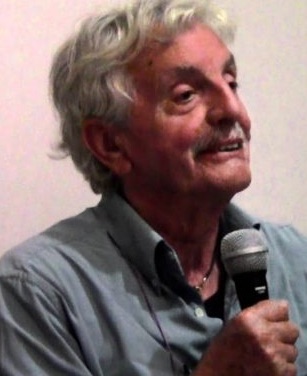

Emilio Molinari. L'amore per la vita e il genio dell'amicizia.

«Benvenuta la vita». Con queste parole Emilio e Tina, più o meno tre settimane fa, hanno salutato l'arrivo nella nostra casa di Baloo, un cucciolo di pastore maremmano che vi ha fatto irruzione con la gioia di chi scopre la vita. Se c'è un'espressione che forse più di altre può dirci di Emilio Molinari, credo sia proprio questa, benvenuta la vita. Potrebbe sembrare banale, perché certamente Emilio è stato, nel suo impegno sociale e politico, tanto anzi, tantissimo altro. Ma nel suo percorso umano che pure si intreccia indissolubilmente con quello politico, questo tratto – la gioia di vivere – emergeva più di ogni altro. Nell'affrontare le sfide sempre nuove che gli si presentavano davanti, nella curiosità con la quale si apriva al mondo, nella sensibilità del rinnovare il pensiero come nel non arrendersi alle patologie che di volta in volta si è trovato ad affrontare. Emilio amava la vita come pochi. Ha attraversato il suo tempo con la voglia di esserci e insieme di comprenderne i segni.

Basterebbe percorrere il suo tragitto per comprenderlo. Emilio è stato parte di una generazione nella quale un perito industriale della Borletti poteva divenire classe dirigente. Minoranza politica, s'intende, ma capace di declinare la condizione operaia con la conoscenza dei processi produttivi, la vita reale con lo sguardo sul mondo. E di trasferire questo sapere fin dentro le istituzioni della sua città, la Milano a cavallo fra gli anni '60 e '70, quel «laboratorio unico che produsse l'autunno operaio più lungo e il conflitto sociale più ricco» dove «si mischiavano volontà di cambiare e serietà, ideali forti con moderazione e ordine, fede e bisogno di cose concrete, ragionate, non urlate, non banalizzate in frasi ad effetto...»1.

Ali Rashid, il suo ultimo messaggio e quell'ulivo che brucia

Ali Rashid, il mio amico Ali, mio fratello Ali, non è più fra noi. Il suo cuore malandato si è fermato, non ce l'ha fatta a reggere oltre il dolore di una terra, la Palestina, per la quale aveva speso una vita.

Qualche giorno fa Ali mi aveva inviato le immagini di un ulivo millenario che bruciava da ore alimentato dal vento, anch'esso vittima designata della tragedia che si andava consumando nella Mezzaluna fertile per togliere di mezzo, con il genocidio della sua gente, anche le tracce della sua storia.

Quell'immagine rappresentava, non so quanto inconsapevolmente, il suo ultimo atroce messaggio, un editoriale senza parole perché tutte quelle possibili erano già state consumate. Il mio dolore è grande, caro Ali, alleviato solo dall'immaginare che il tuo corpo stanco ha finalmente trovato pace.

§§§

Riporto la riflessione che Ali scrisse mesi fa di fronte al nuovo tragico capitolo di una guerra infinita nella sua terra.

Eppure una volta eravamo fratelli.

di Ali Rashid

(un numero insopportabile di morti fa) Corre il tempo e cambiano le idee, i concetti fondamentali e i significati. Come fosse arrivato a compimento la negazione di ogni valore! Dio è morto. Viva l’eroica morte, giusto l’annientamento del “nemico”. Dilaga il nichilismo e trionfa la tecnica.

Vivono in me i racconti di mio nonno. Andava a Safad in Galilea per comprare un fulard di seta dalla comunità ebraica sfuggita all'inquisizione in Portogallo, avevano imparato la tessitura della seta dagli arabi in Spagna.

Mi ricordo di Khaiem, socio di mio nonno in una cava vicino a Gerusalemme. Khaiem non ha potuto salvare la mia famiglia dalla pulizia etnica, ma continuò a mandare alla nostra famiglia in esilio la parte del guadagno dell'impresa finché non morì.

Non ho notizie dei figli di Khaiem, ma ho seppellito mia sorella in Norvegia, un fratello negli Stati Uniti, un mio caro e stimatissimo zio una settimana fa a New York, mentre la salma di mio nonno giace in un anonimo cimitero di Amman.

Quindici marzo duemilaventicinque

Un movimento di liberazione di natura costituente. Reportage da Belgrado.

di Michele Nardelli

Ho voluto essere a Belgrado, in mezzo ad una folla immensa di trecento o forse quattrocentomila persone, arrivate a piedi, in bicicletta, in moto, con i bus, le auto e i trattori dalle città e dai villaggi della Serbia profonda come da quartieri popolari di quella grande città, malgrado il blocco del trasporto pubblico imposto da Vucic. Un fiume ininterrotto che ha invaso la capitale sin dalla sera precedente e per tutta la giornata del 15 marzo, fino a notte inoltrata. Che scorreva accanto ai due grandi fiumi (d'acqua) che costituiscono uno dei più affascinanti ecosistemi europei dietro le nazioni [1].

Un fiume che scorre da mesi e che per i giovani di questo paese rappresenta forse un'ultima speranza, quella della dignità di poter immaginare un futuro nella terra in cui si è nati prima di scomparire in un altro e più doloroso fiume, quello del migrare. E che il quindici marzo duemilaventicinque ha conosciuto una sua metamorfosi sociale in un evento di dimensioni e caratteristiche forse mai viste prima nei Balcani.

Che questo sia avvenuto grazie in primo luogo agli studenti che con i simboli rancorosi e vittimistici del passato non hanno sostanzialmente nulla a che fare, in una mobilitazione capillare che da mesi ha invaso le città come i territori tradizionalmente poco inclini al cambiamento, e tutto questo in nome della verità contro la corruzione, della democrazia contro le mafie che hanno invaso le istituzioni, dell'amore per la propria terra svenduta alle multinazionali delle terre rare in nome dello sviluppo, ci racconta di una società ancora capace di reagire.

Belluno e l'autonomia negata, il documentario

Rimbalza sui social l'opera realizzata dal canale di divulgazione culturale NovaLectio, che con una serie di interviste descrive le allarmanti condizioni sociali in un territorio alpino inascoltato, sofferente per lo spopolamento e la crisi dei servizi pubblici. Una provincia che per anni aveva tentato un dialogo (inascoltato) con il Trentino

di Zenone Sovilla*

Delle battaglie autonomistiche ultra decennali della vicina provincia dolomitica di Belluno l'Adige si è occupato spesso, fin dal primo referendum cosiddetto secessionista. Era il 2005 quando il Comune di Lamon, nell'area sudoccidentale del Bellunese, al confine con le aree trentine del Vanoi e del Tesino, fu l'apripista di una serie di votazioni, su base costituzionale, animate in particolare dal movimento Bard (Belluno autonoma Regione Dolomiti), allo scopo di portare finalmente al centro dell'attenzione del legislatore nazionale la questione di questo fazzoletto alpino pesantemente svuotato di strumenti istituzionali

Dopo Lamon seguirono decine di territori confinanti, specie con il Trentino, ma anche con l'Alto Adige, cioè dell'area bellunese impropriamente denominata "ladina storica", quasi a nobilitarla rispetto ai municipi vicini e appartenente alla medesima minoranza linguistica ma non già all'Impero asburgico.

Nella gran parte dei casi vinsero i sì all'addio alla matrigna Regione Veneto colonizzatrice; ma per ragioni alquanto oscure, l'unico via libera parlamentare fu ottenuto da Sappada, comune germanofono bellunese di nordest che nel 2017 passò al Friuli Venezia Giulia. Una regione, quest'ultima, che peraltro in materia di politiche per la montagna non si distingue gran che dal Veneto, entrambe prevalentemente di mare e di pianura.

Ci fu anche un comune, quello di San Pietro di Cadore, dove in municipio si fece presente l'impossibilità di indire il referendum, perché l'unico confine non bellunese è con l'Austria...

.jpg)

L'Europa vista dai Balcani, fra aspettative e disincanto.

"Un viaggio di ritorno, un libro scritto a metà, una comunità di pensiero" (26 giugno - 3 luglio 2024). Il racconto.

di Domenico Sartori

Emozioni e paure

Partiamo dalla fine. “La mia follia è rimanere qui”. Incontriamo Darko Cvijetic al motel Le Pont. Insieme al “condominio rosso” dove ancora abita è il suo rifugio quando ritorna a Prijedor, in quella parte di Bosnia Erzegovina chiamata Republika Srpska. Poeta, scrittore, drammaturgo, attore, Cvijetic ha appena pubblicato l’ultimo romanzo della trilogia aperta con L’ascensore di Prijedor (uscito in Italia con Bottega Errante Edizioni). Il protagonista è un criminale di guerra, che ritorna dopo venticinque anni di galera. “Il criminale è cambiato, tutto il resto è rimasto come prima”. E la comunità non può accettarlo: è uno specchio che ne riflette l’immagine. “Perché” dice il romanziere “il criminale di guerra è un potenziale che ognuno di noi ha dentro”. Michele sorride, ne parla spesso nelle sue riflessioni sulla guerra.

E’ il tema, enorme, dell'elaborazione del conflitto. Senza, le guerre non finiscono mai. Elaborare. Conoscere. Guardarsi dentro. E’ fatica, dolore. Qui sta la tragedia. Il passato che non passa. Lo scontro solo “congelato” dagli accordi di Dayton (fine 1995) che hanno fermato le granate e la guerra in Bosnia Erzegovina. Un equilibrio precario dentro la geopolitica globale, l'altra guerra mai risolta fra Serbia e Kosovo, quelle in Ucraina e in Palestina, l’Europa dove risorgono sovranismi, fascismi e nazionalismi, gli Usa a rischio guerra civile. Un “equilibrio” che pare stare bene a tutti i principali attori. Se non altro perché, dentro la tregua, il grande business nei Balcani continua: quello delle privatizzazioni e delle delocalizzazioni, dell’energia e delle materie prime, dei traffici e del real estate. Ne è emblema la cementificazione del lungofiume di Savamala a Belgrado, voluta dall’attuale presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic. Dalla fortezza di Kalemegdan, l’imponenza del gigantesco affare immobiliare, il progetto Belgrade Waterfront, taglia l’orizzonte: hotel di lusso, il più grande centro commerciale dei Balcani, 10 mila appartamenti riservati alle élite, 4 miliardi di euro di investimento, la Eagle Hills Company di Abu Dhabi protagonista.

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Formazione

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Politica è responsabilità

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Turismo responsabile

- Viaggi

Incontro del Collettivo di scrittura - Gennaio 2026lunedì, 19 gennaio 2026 ore 17:30

Care e cari,

in questi tre anni seguiti all'uscita di “Inverno liquido” abbiamo cercato di ottemperare all'impegno di far nascere e dare continuità ad un lavoro di elaborazione e di scrittura collettiva attorno all'impatto delle crisi sugli ecosistemi.

Uno scenario piuttosto ampio di temi che richiedeva necessariamente il concorso di conoscenze, pensieri, esperienze e buone pratiche che abbiamo cercato di perseguire con un Collettivo di scrittura che ha visto l'adesione di persone che vivono, operano e riflettono in situazioni fra loro molto diverse, quand'anche accomunate dall'incombere di una policrisi forse senza precedenti.

Le persone che, condividendo questa proposta, hanno partecipato alle varie occasioni di incontro – in presenza o da remoto – sono state grosso modo una trentina. Molte di più quelle che si sono attivate per la promozione di “Inverno liquido” in occasione delle 136 presentazioni realizzate, ma questo era da mettere in conto.

Da remoto

Attacco al Venezuela. La potentissima dimostrazione di debolezza di TrumpGli Stati Uniti in pesante declino (per debito, deindustrializzazione, inflazione) stanno scegliendo la guerra come arma di risoluzione delle tensioni economiche, sostituendola o affiancandola ai dazi, per continuare ad imporre il dollaro come valuta internazionale e obbligare il mondo ad acquisti forzati di debito, coperti dalle risorse (petrolifere, nel caso di Caracas) delle terre “colonizzate”.

di Alessandro Volpi *

L’attacco al Venezuela da parte degli Stati Uniti è un atto illegale gravissimo e pericolosissimo per un’infinita serie di ragioni. Una, tuttavia, è particolarmente evidente. Si tratta della palmare dimostrazione della profonda crisi degli Usa che sono schiacciati da un debito federale fuori controllo, da un debito privato non più sostenibile per la popolazione americana, da una radicale deindustrializzazione, messa a nudo dalla concorrenza cinese, da una inflazione pronta ad esplodere per i dazi e se Donald Trump ordinerà alla Fed una riduzione dei tassi e da una gigantesca bolla finanziaria ormai al limite.

Il bisogno di ripensare la nostra civiltà. Il prossimo incontro della Comunità di studio «Cerchiamo ancora»sabato, 24 gennaio 2026 ore 10:00

Comunità di studio «Cerchiamo ancora»

Sabato 24 gennaio 2026, ore 10.00 – 12.30

Trento, Bookique – Via Torre d'Augusto

Care e cari,

non si può dire che gli incontri di questa nostra piccola “comunità di studio” non generino discussione. Sarà che il testo di riferimento di queste nostre prime conversazioni è tutto fuorché scontato, ma è un dato che il tempo delle nostre conversazioni scorre rapido e con una partecipazione intensa e coinvolgente.

E così nel terzo incontro (il secondo nel merito del testo proposto1), il paragrafo intitolato “L'inganno del futuro”, com'era prevedibile, ha occupato gran parte della mattinata che avevamo a disposizione. E questo nonostante tutte le persone nei loro interventi si siano autoregolate in maniera rispettosa.

Ne è uscito un confronto molto ricco e altrettanto interlocutorio che ha investito l'idea che abbiamo del tempo, la necessità di rifuggire dall'incombenza del presente, il rapporto fra utopia e concretezza, l'eterogenesi dei fini che ha segnato lo spazio otto-novecentesco, “la banalità del male e il criminale che alberga dentro di noi”, il valore di un pensiero anticipatorio, l'incapacità di far tesoro della storia, l'interrogativo sul come essere “buoni antenati” o, in altre parole, quel che lasceremo dietro di noi e, non da ultimo, il vissuto delle proprie esperienze personali.

Trento, Bookique, Via Torre d'Augusto

Turismo della neve: l'eccezione e la regola.di Federico Zappini

Si è tornati a discutere della sostenibilità del turismo invernale legato alla neve quando, qualche settimana fa, per garantire l’innevamento della Pista Palon sul Monte Bondone si sono dovuti effettuare quaranta voli di elicottero per altrettanti carichi di neve artificiale, dal momento che quella naturale – ormai arrivati a Natale – ha fatto timidamente capolino una sola volta.

Alle critiche ricevute (ecologiste, ma non solo) la società gestrice degli impianti ha risposto che si è trattato di un’eccezione, scelta obbligata dal fatto che a fronte di una copertura nevosa non sufficiente i tour operator avrebbero potuto disdire prenotazioni per diverse centinaia di migliaia di euro. Sul mercato dei futures del turismo, scopriamo, si vende il pacchetto completo che poi – per via naturale o attraverso l’innevamento programmato – deve essere garantito.

Dove sta il problema sembrano dirci. Quando il clima non ci è alleato ci viene in soccorso la tecnica, salvando stagione sciistica e indotto. Lasciando da parte le implicazioni morali e filosofiche sull’opportunità di credere nella possibilità di sostituirci, almeno temporaneamente, a Dio nella regolazione dei cicli atmosferici mi preme concentrarmi sul rapporto tra eccezione e regola. Dentro un orizzonte climatico che tutta la comunità scientifica descrive come più caldo, meno nevoso e segnato con sempre maggiore frequenza da eventi climatici estremi le “eccezioni” collegate all’economia della neve si stanno via via moltiplicando sull’arco alpino. Teli stesi sui ghiacciai – è il caso del Presena, nell’alta Val di Sole – per preservarne dimensione minima e anche conseguente utilizzo estivo. Bacini per l’innevamento sempre più grandi e diffusi, così – si dice – da poter sfruttare al meglio finestre di temperature fredde strettissime. Moltiplicazione del numero di cannoni e di altri mezzi dedicati alla gestione della neve prodotta, da spostare e stendere. In prospettiva – si legge in questi giorni – strumenti ancora più performanti, capaci di trasformare l’acqua in neve anche a temperature ampiamente sopra lo zero.

Trieste 1954: lo spettacolo di Cristicchi dimentica l’anima plurale della cittàdi Mauro Cereghini

A Simone Cristicchi va dato il grande merito di avere contribuito a riportare nel dibattito pubblico italiano la memoria dell’esodo istriano-dalmato, e delle sue sofferenze, dopo decenni di colpevole silenzio. Con lo spettacolo Magazzino 18, presentato nel 2013 e circolato a lungo in tutta Italia, ha emozionato e insieme raccontato una vicenda complessa, con le molte sfaccettature che la riguardano. Ha ricevuto anche feroci critiche, ma nel complesso quell’opera aveva una sua compiutezza scenica e – nell’inevitabile riassunto di un testo teatrale – solidità storica.

Dieci anni dopo Cristicchi ci riprova con Trieste 1954, spettacolo che si muove tra la fine della seconda guerra mondiale, con l’occupazione jugoslava della città e poi l’amministrazione affidata agli alleati, e il passaggio alla Repubblica Italiana. Ma stavolta il risultato del lavoro è decisamente inferiore. Nulla da dire sulle capacità artistiche del cantante, né tanto meno dell’altra voce Franca Drioli, che presenta alcune canzoni in triestino, e di coro e orchestra che accompagnano con maestria musicale. Il racconto però dura appena tre quarti d’ora, dopo di che si aggiungono canzoni dal repertorio di Cristicchi. Belle sì, ma con un certo retrogusto di riempitivo…

Marcello, maestro irregolare“Stava sul filo dell’onda e del vento”

Frammento 212, di Archiloco

Ancora un’altra perdita: quella dell’amico Marcello Farina.

Che si può dire della morte, se non il lascito di tristezza infinita che ci consegna? Ognuno fa i conti con i propri ricordi relativi alla persona che se ne è andata. Fin dal primo momento in cui si è saputo che don Marcello Farina non era più, in rete si sono avvicendati spunti di memoria di tante persone che lo hanno avuto come catechista o insegnante, che hanno condiviso esperienze di lavoro in quanto collega, come sacerdote o uomo di cultura nella veste di filosofo, teologo e storico. In molti hanno avvertito il bisogno di parlare, di dire di lui.

Va bene così: parliamo. Parliamo della vita di un maestro irregolare, titolo del tutto onorifico, a mio parere. Irregolare come lo sono stati nel corso del Novecento alcuni protagonisti citati nel volume di Filippo La Porta1. Nomi famosi, figure di intellettuali “scomodi’”, spesso ignorati, marginalizzati e relegati in spazi di minoranza. In qualche modo così è stato anche per lui, nonostante il suo essere immerso nel flusso delle contraddizioni. O forse proprio per questo.

Nazionalismi e 'pulizia etnica' in Bosnia Erzegovina – Prijedor (1990 – 1995)Simone Malavolti

«Nazionalismi e “pulizia etnica” in Bosnia Erzegovina – Prijedor (1990 – 1995)»

Pacini Editore, 2024

«Nazionalismi e “pulizia etnica” in Bosnia Erzegovina – Prijedor (1990 – 1995)» è un libro di grande valore. Un lavoro rigoroso e raro, per la ricerca delle fonti e per l'accuratezza della ricostruzione di un passaggio storico manipolato dalla propaganda nazionalista e da narrazioni separate.

Scavare dentro i conflitti e le guerre non è mai un compito facile, richiede di prendersi una distanza anche emotiva dagli avvenimenti e dalla logica manichea che tende ad identificarsi con una parte. Questo non significa non saper distinguere fra aggressori ed aggrediti, senza però mai dimenticare che la guerra (come la sua fine, chiamata frettolosamente pace) non è mai giusta. In questo scavare dentro i conflitti (e le parole), con Mauro Cereghini parlammo di “equiprossimità”, il riconoscere la tragedia delle vittime a prescindere dalla loro appartenenza nazionale, religiosa o etnica1. A questo compito Simone Malavolti offre un contributo significativo, uno studio di caso per raccontare come sono andate le cose in una delle aree più segnate dalla “pulizia etnica” nella guerra dei dieci anni che ha segnato l'Europa alla fine del secolo scorso.

Per chi ha vissuto quella tragedia in prima persona, questo libro rappresenta una forma di risarcimento, nel riconoscimento del dolore delle vittime ma anche verso chi – a prescindere dalla propria appartenenza – si è opposto al delirio nazionalistico. Anche per questo, richiederebbe di venir tradotto in serbo-croato-bosniaco e presentato nei territori che facevano parte della Jugoslavia. Cosa non facile, se consideriamo che ancor oggi, a distanza di trent'anni dagli avvenimenti raccontati nel libro di Malavolti, ci sono aree nelle quali le autorità locali tendono a boicottare ogni narrazione diversa da quella ufficiale, ovvero quella di chi ha “vinto” nella separazione etnica della Bosnia Erzegovina. Ne sanno qualcosa quei pochi intellettuali che coraggiosamente hanno “tradito” le loro appartenenze o presunte tali.

La fine di un Mondo e quello nuovo che ancora non viene.di Federico Zappini

E’ faticoso muoversi sulla linea di faglia di un salto d’epoca. Da venticinque anni le crisi (economiche, ecologiche, militari, di senso) si accumulano e interagiscono. La fine di un Mondo porta con sé un carico di contraddizioni difficili da sciogliere. Non avviene in un sol colpo e oscilla tra l’emersione di elementi simbolici che rompono lo schema dato e – dove possibile – i tentativi di qualcuno di rielaborare la realtà sotto altre forme, altri equilibri. Con ogni probabilità ciò che sta avvenendo attorno a Gaza (il riconoscimento diffuso di un genocidio in atto, l’incapacità delle istituzione internazionali di ricomporre il conflitto, la presa di parola vigorosa e spontanea di ampie parti della società civile, il “piano di pace” neocoloniale firmato dalla coppia Trump/Blair che in queste ore potrebbe almeno portare a un iniziale cessate il fuoco) descrive al meglio il caleidoscopio di rischi e opportunità connessi al venir meno dell’ordine scaturito dalla fine della seconda guerra mondiale. Dove si fermerà l’oscillazione del pendolo della Storia che si è rimesso in moto alla massima velocità?

In questi giorni ho trovato di grande interesse l’interpretazione che Luciana Castellina ha dato di questo tempo. In quella che potrebbe apparire come una provocazione ci dice che il vero sconfitto di questa fase è proprio il modello capitalista. Incapace di mantenere le promesse di benessere diffuso su scala planetaria, alle prese con crisi ambientali da esso stesso generate, messo in scacco per un verso dall’”efficienza” di forme di governo illiberali e dall’altro dalla dimensione sfuggente delle rivoluzioni tecnologiche in corso non ha altri strumenti da mettere in campo per preservare il proprio potere che non siano la violenza e il cinismo, che certo trovano la più nitida raffigurazione nella presidenza Trump ma pericolosamente permeano le società occidentali rendendole più aggressive e frammentate, ossessionate dal bisogno di essere rassicurate attraverso l’uso della forza e la repressione di tutto ciò e tutti coloro che vengano riconosciuti come un pericolo imminente, un nemico alle porte.

Il mondo e tutto ciò che contieneAleksandar Hemon

Il mondo e tutto ciò che contiene

Crocetti, 2023

Bejturan se uz ruzu savija,vilu ljubi Derzelez Alija,

vilu ljubi svu noc na konaku,

po mjesecu i muntu oblaku *

Spesso parlo del Novecento come di un secolo non ancora elaborato. Non significa che non si siano spese parole, tutt'altro. E anche molte pagine straordinarie per comprenderne il messaggio, complesso e contraddittorio, che “il secolo dell'ambivalenza” ci ha consegnato. A che cosa mi riferisco, allora?Penso alle pagine che ancora rimangono sospese sul piano dell'elaborazione collettiva, quel passato che incombe sul presente proprio per non aver scavato a fondo dentro verità ritenute sconvenienti e dolorose. Ma che il trascorrere del tempo (e ancor più la rimozione), infettano.

Non penso solo alle due guerre che devastano l'Europa e il Mediterraneo, entrambe esito di questa incapacità di fare i conti con la storia e del delirio nazionalistico che ancora pervade il presente.

Qualcosa si muove sotto la superficie. Forse un altro modo di abitare la montagna.di Rita Salvatore *

Nel riflettere sulle dinamiche socio-relazionali attualmente presenti in molti luoghi delle nostre montagne risuonano con particolare enfasi le parole che James Clifford scrisse alcuni decenni fa in un testo divenuto ormai un classico delle scienze sociali contemporanee, con riferimento alla categoria di cultura identitaria.

Le culture non sono mai né pure né statiche: sono costantemente in relazione, attraversate da scambi, conflitti, prestiti, traduzioni […] ogni cultura è frutto di viaggi, migrazioni, transiti. I frutti puri impazziscono. Le identità più forti, quando isolate, marciscono. Le culture non si conservano, si vivono – in relazione, in tensione, in traduzione […] l’ibridazione è la condizione stessa della modernità.

Dunque, se è vero – come è vero – che ogni realtà sociale è in continuo movimento, senza confini netti tra centro e periferia, tra città e campagna, tra pianura e montagna, allora questa verità ci appare ancora più evidente oggi, soprattutto quando ci immergiamo nei paesi delle terre alte. Qui ci sono anche quei luoghi che il Rapporto Montagne Italia 2025 dell’UNCEM racconta come segnati da una “stagione del risveglio”: un’espressione che dice molto. Perché qui, dove per anni si è solo parlato di spopolamento e di declino, oggi si intravede qualcosa di nuovo. Per la prima volta dopo molto tempo, tra il 2019 e il 2023, più persone sono salite in montagna per andarci a vivere di quante se ne siano andate via: quasi 100.000 in più. Ma la vera sorpresa è che oltre 64.000 di queste sono italiane. Giovani, spesso ben formati, con idee, progetti, voglia di fare. Non una fuga verso luoghi lontani e isolati, ma una scelta consapevole. Si tratta certo solo di un segnale, ma carico di significato. Un segnale che invita a riflettere, perché – al di là delle previsioni più fosche e della condanna implicita contenuta nel nuovo Piano strategico per le aree interne emanato dal governo, che sembra decretare l’irreversibilità dello spopolamento in alcune zone – la vita continua comunque a pulsare. Sotto la superficie, qualcosa si muove. Forse un nuovo inizio. Forse un altro modo di abitare la montagna, trainato da nuovi abitanti e da nuove pratiche di vita, ma che evidentemente ha bisogno di essere consolidato e sostenuto attraverso un’altrettanto nuova stagione politica, per potersi imporre come un cambiamento strutturale e non solo congiunturale.

Nell'incontro fra chi resta, chi ritorna e chi arriva, un patto per la montagna.Spero di far cosa gradita nel riportare il mio intervento in occasione del convegno “Terre Alte e Restanza. Buone idee e buone pratiche – L’esempio di Ostana” (Carbonare, 12 ottobre 2024)

di Michele Nardelli

Sono felice di essere qui. In primo luogo per l'argomento che stiamo affrontando, che ritengo di particolare attualità. E poi perché queste sono state e vorrei che continuassero ad essere occasioni di incontro generative, come lo è stato il convegno che svolgemmo proprio il 12 ottobre di cinque anni fa a Nosellari. In quella occasione incontrai Maurizio Dematteis con il quale nacque in seguito un sodalizio germinato in un libro come “Inverno liquido”, un lavoro a più mani che ha ispirato a sua volta la nascita di un “Collettivo di scrittura” per dar vita ad una Collana editoriale attorno al tema cruciale dell'impatto delle crisi sugli ecosistemi. In un passaggio di tempo segnato dall'incertezza e spesso dallo smarrimento si delineano così linee di pensiero, sintonie di azione e reti di persone che ci aiutano ad essere meno soli nella crisi dei corpi intermedi.

L'uomo in rivoltaAlbert Camus

L'uomo in rivolta

Bompiani, 1957

«Il giorno ... che la rivoluzione cesarea ha trionfato dello spirito sindacalista e libertario, il pensiero rivoluzionario ha perduto, in se stesso, un contrappeso di cui non si può, senza scadere, privarsi. Questo contrappeso, questo spirito che misura la vita, è il medesimo che anima la lunga tradizione di quello che si può chiamare pensiero solare, nel quale, dai Greci in poi, la natura è sempre stata equilibrata al divenire. La storia della prima Internazionale in cui il socialismo tedesco lotta senza posa contro il pensiero libertario dei Francesi, degli Spagnoli, degli Italiani, è la storia delle lotte tra ideologia tedesca e spirito mediterraneo. Comune contro stato, società concreta contro società assolutista, libertà riflessiva contro tirannia razionale, l'individualismo altruista infine contro la colonizzazione delle masse, sono allora le antinomie che traducono, una volta di più, il lungo affrontarsi di misura e dismisura che anima la storia dell'Occidente, dall'antichità classica in poi. ... L'Europa non è mai stata altrimenti che in questa lotta fra meriggio e mezzanotte».

Il saggio di Albert Camus che nel 1951 segna la sua rottura con Jean Paul Sartre e lo storicismo: «Nel suo sforzo maggiore, l'uomo può soltanto proporsi di diminuire aritmeticamente il dolore del mondo». Nel mio percorso di ricerca attorno all'idea di un "pensiero meridiano", un testo che col tempo si rivela sempre più cruciale.

Matteo Di Menna, un pensiero a cinque anni dalla sua scomparsa. E una proposta.di Michele Nardelli

(29 luglio 2025) Qualche mese fa è stato presentato dalla sezione di Trento dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) il docu-film “Hanno occupato il Santa Chiara”, dedicato ad una delle più importanti e significative iniziative di lotta degli anni '70 nella città di Trento. La grande sala del Teatro Cuminetti di Trento era gremita di gente, molti i capelli bianchi e, fra questi, molti dei protagonisti di quell'occupazione, un atto di illegalità che contribuì a cambiare il volto della città. Se oggi Trento è in cima alle graduatorie, per quanto effimere, sulla qualità del vivere e tanto apprezzata dai suoi visitatori, è anche grazie all'impegno di quelle persone e dei Comitati di Quartiere che, a partire dal Centro storico, si diffusero nei quartieri cittadini più popolosi, da Piedicastello a Cristo Re, da San Giuseppe/San Pio X a San Bartolomeo e, a seguire e in forme analoghe, in altre aree urbane. Sarebbe importante che questo movimento trasformativo venisse riconosciuto esplicitamente anche da parte delle istituzioni. E, a questo proposito, voglio ricordare che nel Centro Santa Chiara (ora in corso di ristrutturazione) non c'era alcun segno a ricordo di quel pezzo di storia.

Quella sera al Teatro Cuminetti fra i capelli bianchi c'erano anche i miei. Ma in cuor mio quelli che mi mancavano erano quelli negli ultimi anni un po' ingrigiti di Matteo. Perché se quell'occupazione è stata possibile, se per almeno due mesi quel presidio, fatto di incontri e parole, musica e momenti festosi (e quel che serviva a rendere possibile tutto questo, giorno e notte, dalla pulizia all'allaccio della corrente elettrica) lo si deve in particolare a quell'uomo timido e a volte scontroso ma dal sorriso buono e accattivante che era Matteo Di Menna.

L'infelicità arabaSamir Kassir L'infelicità araba Einaudi, 2006Eredi di una grande civiltà che guardava al futuro, gli arabi possono riappropriarsi del proprio destino. A patto di liberarsi della cultura del vittimismo. E di fare i conti con quella modernità che molti continuaano a vivere come una minaccia.

Samir Kassir (Beirut, 1960-2005) ha animato per due decenni la vita intellettuale e politica libanese. Nel 2005 ha ispirato la “primavera di Beirut”, il movimento di massa che ha condotto alla liberazione del Libano dalle truppe di occuupzione siriane. Un impegno che ha pagato con la vita, venendo assassinato il 2 giugno 2005 in un attentato. Questo è il suo ultimo libro, il suo testamento politico.

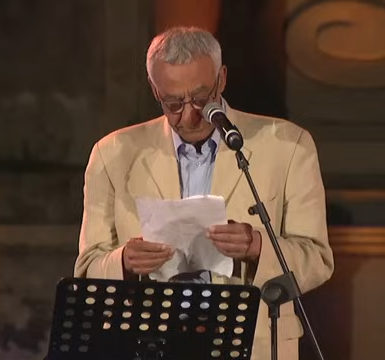

Il Concerto di BaghdadIn ricordo di Ali Rashid e di Franco Battiato.

Era il 4 dicembre 1992. Nel Teatro nazionale di Baghdad da poco uscita dalla prima guerra del Golfo avviene un piccolo miracolo: il Concerto di Baghdad. Per chi non ha avuto il modo di ascoltare quella musica e quelle parole, ma anche quelle immagini che a trentatré anni ancora mi emozionano, ho pensato che ricordarle avrebbe potuto aiutare a comprendere il valore del tragitto umano di un amico che un mese fa ci ha lasciati per raggiungere – con il protagonista di quel concerto a sua volta scomparso tre anni fa – la quiete che qui non poteva più trovare.

(17 giugno 2025) Un mese fa se ne andava da questo mondo Ali Rashid. Con Ali mi legava un'amicizia lunga una vita. Ci eravamo conosciuti alla fine degli anni '70, anche se non so dire in quale specifica circostanza. E poi nelle tante occasioni di impegno intorno a quella che Nelson Mandela definiva “la questione morale del nostro tempo”, la tragedia del popolo palestinese.

Tanto che quando nell'agosto 1984 venni chiamato a far parte della segreteria nazionale di Democrazia Proletaria (cosa che richiedeva di vivere a Roma una parte significativa del proprio tempo), le nostre relazioni divennero pressoché quotidiane fin quando decidemmo di convivere nella bella casa di Via Gandiglio a Monteverde nuovo. Convivenza che proseguì per più di quattro anni, fino a quando – era la primavera del 1989 – non decisi che il mio impegno in quel contesto si era esaurito e per Ali non fosse arrivato il tempo di costruirsi una famiglia tutta sua con Cristina e, di lì a poco, con la piccola Aida.

Usciamo dalla gabbia. L'appello per la pace e per un unico paese dal Giordano al Mediterraneo fondato sullo stato di diritto. L'elenco dei firmatari.«Noi palestinesi e amici della Palestina porgiamo la mano a tutti coloro che hanno detto no alla guerra e che hanno condannato il terrorismo in tutte le sue forme. In modo particolare la porgiamo ai cittadini israeliani (purtroppo ancora una minoranza) e a tutti gli ebrei nel mondo che non hanno concesso il loro nome ai criminali di guerra.

La carneficina in corso contro il popolo palestinese, la pulizia etnica antica e recente, la colonizzazione e le spedizioni terroristiche dei coloni contro la popolazione autoctona, come lo sradicamento degli alberi, la distruzione delle case e la confisca della terra, oltre ad abbattere ogni ponte di dialogo, ledono gravemente l'immagine e la storia di tutta una comunità e rilanciano di nuovo l’antisemitismo, che offende ogni popolazione di origine semita, quella ebraica come quella palestinese. E, nei fatti, rendono Israele il luogo meno sicuro per la popolazione ebraica e per tutti i suoi cittadini.

La battaglia per la libertà del popolo palestinese è la stessa battaglia per la libertà della popolazione ebraica e della nostra libertà.

Lo Stato può diventare una gabbia. Il nazionalismo è stato il cancro della modernità. La fratellanza è un vasto spazio di umanità libera.

Per questo non vogliamo rinunciare al sogno di un unico paese fondato sullo stato di diritto e sull'uguaglianza delle persone a prescindere dalla loro appartenenza e dal loro credo religioso. Siamo ancora in tempo. Iniziamo con il cessate il fuoco e poi cominciamo a guardare alla Mezzaluna fertile del Mediterraneo con altri occhi».

Ali Rashid, Aida Tuma (deputata del Knesset israeliano), Issam Makhluf (già deputato del Knesset, presidente del fronte democratico per la pace e eguaglianza in Israele), Mohammad Bakri (regista arabo israeliano), Renato Accorinti, Mario Agostinelli, Marta Anderle, Sergio Bellucci, Gianna Benucci, Gianfranco Bettin, Mario Boccia, Loris Campetti, padre Nandino Capovilla, Sergio Caserta, Beatrice Cioni, padre Fabio Corazzina, Fiammetta Cucurnia, Massimo De Marchi, Nicoletta Dentico, Tommaso Di Francesco, Stefano Disegni, Patrizio Esposito, Silvano Falocco, Rania Hammad, Adel Jabbar, Dina Ishneiwer, Raniero La Valle, Mimmo Lucano, Fiorella Mannoia, Serena Marcenò, Rino Messina, Emilio Molinari, Erica Mondini, Michele Nardelli, Mario Natangelo, Silvia Nejrotti, Azra Nuhefendic, Moni Ovadia, Maurizio Pallante, Nino Pascale, Dijana Pavlovic, Tonino Perna, Daniele Pulcini, Gianni Rocco, Michele Santoro, Stefano Semenzato, Vauro Senesi, Sergio Sinigaglia, Gianni Tamino.

«Come il giardiniere, così il giardino». In ricordo di Doriano Stefani(12 settembre 2024) Qualche giorno fa la comunità di Tezze Valsugana ha accompagnato Doriano Stefani nel suo ultimo viaggio. Tante persone, a testimonianza della gratitudine verso quanto Doriano ha donato alla sua gente insieme all'incredulità per come all'improvviso se ne è andato.

Con Doriano non ci vedevamo da chissà quanto, ma agli amici della Valsugana chiedevo spesso di lui e nelle occasioni di incontro in valle speravo di intravvederlo in un angolo remoto, schivo com'era quando lo conobbi nei primi anni '80.

Doriano era parte di quel gruppo di giovani di Tezze – un tempo passaggio di confine fra l'Impero asburgico e il Regno d'Italia, oggi ultima propaggine trentina prima di entrare in Veneto – che all'inizio del 1983 decisero di rompere l'isolamento di quel luogo così lontano dai palazzi della politica e ai limiti dell'emarginazione. Così la prima cosa da fare sarebbe stata quella di dare uno scossone anche sul piano dell'amministrazione locale.

.jpg)

.jpg)

.jpg)