«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene

Archivio tempi interessanti

Sono mesi che non scrivo sulle guerre in corso. Un po' per l'angoscia nel vedere le rovine del progresso. Un po' perché ripeterei più o meno le stesse parole, in larga misura inascoltate.

Partecipo con fatica alle manifestazioni o non partecipo affatto, nemmeno alle attività del Cantiere di pace che pure ho contribuito a costruire. Doveva servire ad evitare che la guerra in Ucraina dividesse le persone più sensibili alla pace, ma non è stato così.

Immaginavamo un'altra agenda, per quanto improbabile con l'intensificarsi del contesto di guerra, proponendoci uno sguardo capace di andare al cuore dei conflitti, un percorso formativo rivolto in particolare al mondo della scuola sull'educazione alla contemporaneità, una diplomazia delle città come condizione per dar vita ad una rete europea di relazioni guardando alla ricostruzione, materiale e non solo...

No, non è una fuga. Piuttosto, se si vuole, una boccata d'aria fresca. Così ho messo insieme il bisogno di completare le interviste/conversazioni che mi ero ripromesso nel viaggio dell'estate scorsa e ben raccontato dall'amico Domenico (https://www.michelenardelli.it/commenti.php?id=5120), e la necessità di vedere da vicino quel vero e proprio “sollevamento popolare” che sta attraversando la Serbia e contagiando la regione, per darmi una certa distanza dalla ritualità velenosa e gridata che segna il dibattito pubblico nostrano...

... Il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, un governo senza contrappesi che cerca di insabbiare l'accaduto a suggello del clima di impunità che regna in Serbia, la decisione di riprendere l'estrazione del litio per l'industria automotive con effetti devastanti sul piano ambientale, hanno fatto da detonatore ad un movimento che scuote in forme inedite il regime di Belgrado. E non solo...

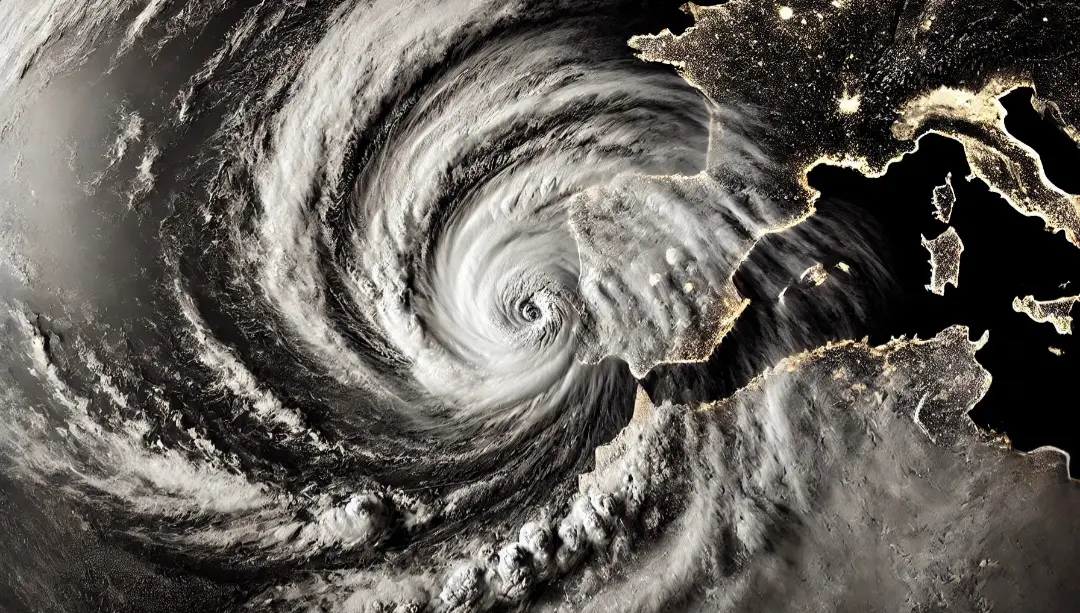

... Scrive in questi giorni il meteorologo Federico Grazzini: «L'atmosfera è la stessa e la meteorologia non ha confini, ma si basa su processi fisici che si possono ripetere nei diversi luoghi in particolari condizioni. Da ognuna di queste tragedie dobbiamo imparare sia come adattarci ma più altro convincerci che è imperativo un cambio di passo sulla riduzione delle emissioni, subito».

Nessuno può dunque chiamarsi fuori. La coincidenza delle date sopra riportate ci parla in particolare del Mediterraneo, ma gli ecosistemi come sappiamo non sono mondi a parte e quel che avviene nel mare che ha reso temperate le nostre regioni si riverbera immediatamente sulle città, sulle pianure come sulle terre alte, tanto è vero che proprio in questi giorni lo zero termico sulle Alpi è a 4.000 metri sul livello del mare e gli eventi estremi si susseguono a ritmo inedito...

Trento, Teatro Cuminetti, Centro servizi culturali Santa Chiara, quasi cinquant'anni dopo. Un pensiero mi assilla. Nella serata di presentazione del documentario “Hanno occupato il Santa Chiara” - un importante lavoro di documentazione che ha come oggetto una delle più significative iniziative di lotta sociale che la città di Trento ha conosciuto negli anni '70 - un pensiero mi assilla.

Il documentario racconta, attraverso immagini d'epoca e testimonianze dei protagonisti, dell'occupazione del vecchio Ospedale Santa Chiara e dell'area adiacente, che il Comune di Trento aveva destinato a Centro direzionale e che – proprio in seguito alla lotta dei Comitati di Quartiere della città – venne poi destinata ad area servizi culturali e a parco. Il pensiero si sdoppia fra il passato e il presente. ...

... Se negli anni settanta essere rivoluzionari fosse stato un reato avremmo criminalizzato un'intera generazione. Che accada oggi, quando dovremmo cambiare tutto perché è la normalità che ci sta portando all'assenza di futuro, è davvero insopportabile. Per chi oggi ha diciott'anni come per chi aveva quell'età negli anni '70.

La grande sete della Sicilia e la nostra normalità

di Francesco Picciotto

In questo tempo assurdo ed inquietante molti di noi cominciano a porsi, come fossero mantra, come fossero auspici, interrogativi inquietanti ed assurdi: “ma una cosa esclude l’altra?”, “ho ancora un ruolo su questo pianeta oppure è meglio ritirarmi in pace da qualche parte?”, “devo proprio trovare l’indirizzo da apporre alla mia personalissima busta?”, e infine “quale è il minore dei mali?”. ...

... Credo che il male maggiore stia nella “normalità” che mi circonda, in una umanità che abita questa isola e che si prepara a vivere in perfetta inconsapevolezza l’ennesima estate vacanziera. Credo che il male maggiore stia in un incredibile meccanismo di rimozione che riguarda la maggior parte delle persone di questo posto e che le porta a dire: “si troverà una soluzione...forse pioverà...ma figurati se non superiamo anche questa crisi...se non troviamo una soluzione anche a questo problema”...

È stato fuorviante il dibattito protrattosi per giorni e giorni sul fascismo della signora Meloni. Esso non consiste nel beneplacito al saluto romano, ma nella cultura fascista che la determina nella sua azione di governo. Se ne possono fare solo alcuni esempi. Il primo è quello di riferirsi sempre all’Italia come alla “Nazione”, per marcare un’identità, non per vezzo di linguaggio. Ma l’Italia, secondo la Costituzione, è una Repubblica, non è una Nazione, ed è la Repubblica, cioè il diritto, non sono le viscere, a fare il cittadino. Altrimenti si fa lo Stato etnico, e se arrivano altri si grida alla sostituzione etnica, si sogna il blocco navale, si chiudono i porti oppure, arrivati, li si imprigiona, li si segrega e li si deporta, fuori dalla vista, fuori dai confini, in Albania o in Tunisia, magari a pagamento. È quanto accade con lo Stato di Israele, che la discriminazione etnica l’ha messa addirittura in una legge di rango costituzionale che definisce Israele come lo “Stato nazione del popolo ebraico”, e solo a questo, “esclusivamente” riserva “il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale”, che vuol dire negare agli altri la partecipazione alla sovranità, i diritti politici e perfino, come pretende il generale Effi Eitam, leader del partito religioso, il porto d’armi; e questo è il fascismo che porta al genocidio, come oggi a Gaza e che i palestinesi li vuole mandare nel deserto, in Egitto, in Congo, o tenerli in prigioni a cielo aperto (lo “Stato” palestinese della soluzione a due Stati, raccomandata, ma solo ora, da Biden) ...

Tempi interessanti (133)

L'intento di "Inverno liquido" era sintetizzato a pagina ventisei, un riquadro di poche righe in una pagina bianca.

Incrociare gli sguardi, condividere le conoscenze, tessere alleanze plurali, dar vita a comunità di pensiero e azione, un cambio di paradigma non più rimandabile... il primo passo per un collettivo di scrittura.

Era un intento ambizioso, ci abbiamo provato ed ora è il tempo per una prima restituzione.

Infine abbiamo cercato di riannodare ciò che un libro, il pensiero di un amico speciale e la faticosa e creativa partecipazione alla COP28 di Dubai possono generare.

Nella comune consapevolezza che non ci si salva da soli.

- Affari & Politica

- Agricoltura e alimentazione

- Alto Garda e Ledro

- Ambiente e biodiversità

- Balcani

- Biblioteca

- Cittadinanza Euromediterranea

- Coalizione

- Collettivo di scrittura

- Consiglio provinciale 2008-2013

- Cultura

- Darsi il tempo

- Democrazia e partecipazione

- Disegni di legge

- Economia

- Editoriali

- Europa e Mediterraneo

- Fiemme e Fassa

- Formazione

- Giudicarie e Rendena

- Gruppo PD del Trentino

- Il monito della ninfea

- Inchiesta sulla pace

- Interrogazioni

- Interventi

- Inverno liquido

- Lavoro e politiche sociali

- Lettere

- Libri

- Migrazioni

- Mondo

- Nel Limite

- Ordini del giorno

- Pace e diritti umani

- Palestina

- Partito Democratico

- Persone

- Primiero e Vanoi

- Regione

- Regioni

- Regioni europee

- Ricerca politica

- Rotaliana e Val di Cembra

- Scuola ed educazione permanente

- Sicurezza

- Slow Food

- Storia

- Südtirol - Alto Adige

- territoriali#europei

- Territorio trentino

- Trento

- Turismo responsabile

- Vallagarina

- Valle dei Laghi

- Valli di Non e di Sole

- Valsugana

- Viaggi

.jpg)

.jpg)